Le colloque réuni, le 9 novembre 2021, à l’Université de Fribourg, à l’occasion du centenaire de la reprise des relations diplomatiques entre la Suisse et le Saint-Siège a permis de jeter un regard inédit sur ce thème. Historiens, théologiens et sociologues ont échangé sur ce lien particulier entre les Suisses et le pape depuis le Moyen-Age à l’époque contemporaine.

La longue période où la nonciature est établie à Lucerne de 1586 à 1873 est aussi la plus riche historiquement. Parmi la cinquantaine de nonces qui se sont succédé à Lucerne, plusieurs se sont illustrés à des moment clés pour la Suisse, en bien ou en mal…

L’initiative de la création d’une nonciature à Lucerne remonte à Charles Borromée. Neveu du pape Pie IV, l’archevêque de Milan s’efforça d’appliquer les réformes voulues par le Concile de Trente. Il accorda une attention particulière aux cantons catholiques et à leurs bailliages italiens, s’y rendant fréquemment au cours de son épiscopat, raconte l’historien et journaliste de Radio Vatican Mario Galgano. En 1560 déjà, il avait été nommé Protector Helvetiae à la demande des cantons catholiques.

Afin de renforcer l’instruction et la discipline du clergé, encore trop souvent concubin, et de contenir le développement du protestantisme, Charles Borromée demanda en 1579 la création d’une nonciature permanente auprès des Confédérés. Ce fut fait en 1586. L’archevêque favorisa aussi l’établissement des jésuites à Lucerne puis dans d’autres villes de la Confédération comme Fribourg et Porrentruy, tandis que les capucins ouvraient des maisons à Altdorf, Stans et Lucerne. L’Eglise fera de Charles Borromée un saint dès 1610 et le patron des catholiques suisses.

De la longue lignée des nonces à Lucerne, Urban Fink retient surtout leur connaissance superficielle de la réalité de la vie religieuse et politique de la Confédération helvétique. Beaucoup de ces prélats italiens, souvent issus de la noblesse, se considèrent comme exilés dans un pays montagneux et froid peuplé de gens assez frustes. Forts de leurs préjugés catholiques et italiens, connaissant rarement la langue allemande – celle des hérétiques luthériens – ces nonces gardent une vision stéréotypée des Suisses qui sont comme les Allemands, mais en pire…

Cette faiblesse d’observation limite souvent leur capacité de négociations. Le système ›démocratique’ suisse avec l’institution de la Diète fédérale leur est fondamentalement étranger. Alors que les Suisses ont développé assez tôt une coexistence entre catholiques et réformés, pour eux le protestantisme reste synonyme de violence, de désordre et de chaos. Ils s’efforcent donc ›de maintenir strictement séparés les catholiques des protestants en luttant par exemple contre les mariages mixtes ou les écoles laïques. Les tensions entre les nonces et les évêques ne sont pas rares non plus. L’historien a illustré cette situation à travers quelques portraits.

Ainsi Giacomo Caracciolo, nonce à Lucerne de 1710 à 1716, soutint fermement l’abbé de Saint-Gall contre le Toggenbourg révolté lors de la seconde guerre de Villmergen. Non content de recourir aux discours et à l’argent contre la quatrième paix nationale d’Aarau, qu’il juge défavorable aux catholiques, il préconisa l’action armée, et continua d’agir dans ce sens durant les négociations menées par le nonce extraordinaire Domenico Passionei au congrès de Baden de 1714. A tel point que même les cantons catholiques exigèrent que Rome l’éloigne.

Niccolò Oddi, nonce à Lucerne de 1760-1764, lutta avec fermeté contre les livres hostiles au pape et aux jésuites, édités par les imprimeries à Lugano, Yverdon et Lausanne. Contrairement à beaucoup d’autres nonces, Niccolo Oddi était néanmoins tenu en haute estime par les autorités lucernoises, précise Urban Fink.

Pietro Gravina, nonce de 1794 à 1798, connut un sort moins enviable. En Suisse, il se consacra aux immigrés français, qui avaient fui la Révolution de 1789. Après l’invasion française en 1798, il fut expulsé par le Directoire helvétique, pour avoir incité les cantons primitifs à se soulever. Urban Fink voit déjà dans cette période les prémisses de l’ultramontanisme qui fit que les élites catholiques suisses s’attachèrent de plus en plus durant tout le XIXe siècle à la défense du pape de Rome contre ses ennemis.

Après l’Acte de médiation de 1803, qui redonna aux cantons leurs compétences en matière de religion, un nonce put revenir à Lucerne. Fabrizio Sceberras Testaferrata fut le premier nonce reconnu par tous les cantons, y compris protestants et mixtes. Il encouragea la suppression du diocèse de Constance, défendant ainsi les intérêts de sa partie suisse. Il soutint fermement les couvents, qu’il considérait comme des bastions de la foi catholique.

Tommaso Pasquale Gizzi, actif à la nonciature de Lucerne de 1820 à 1828, permit l’intégration du canton de Schwytz au diocèse de Coire et la réorganisation du diocèse de Bâle. En 1841, il tenta en vain de mobiliser les puissances européennes contre la suppression des couvents d’Argovie. Devenu ensuite cardinal de la Curie, puis secrétaire d’Etat du Saint Siège, il appartient à l’aile réformiste modérée et jouit d’une grande popularité dans les Etats pontificaux.

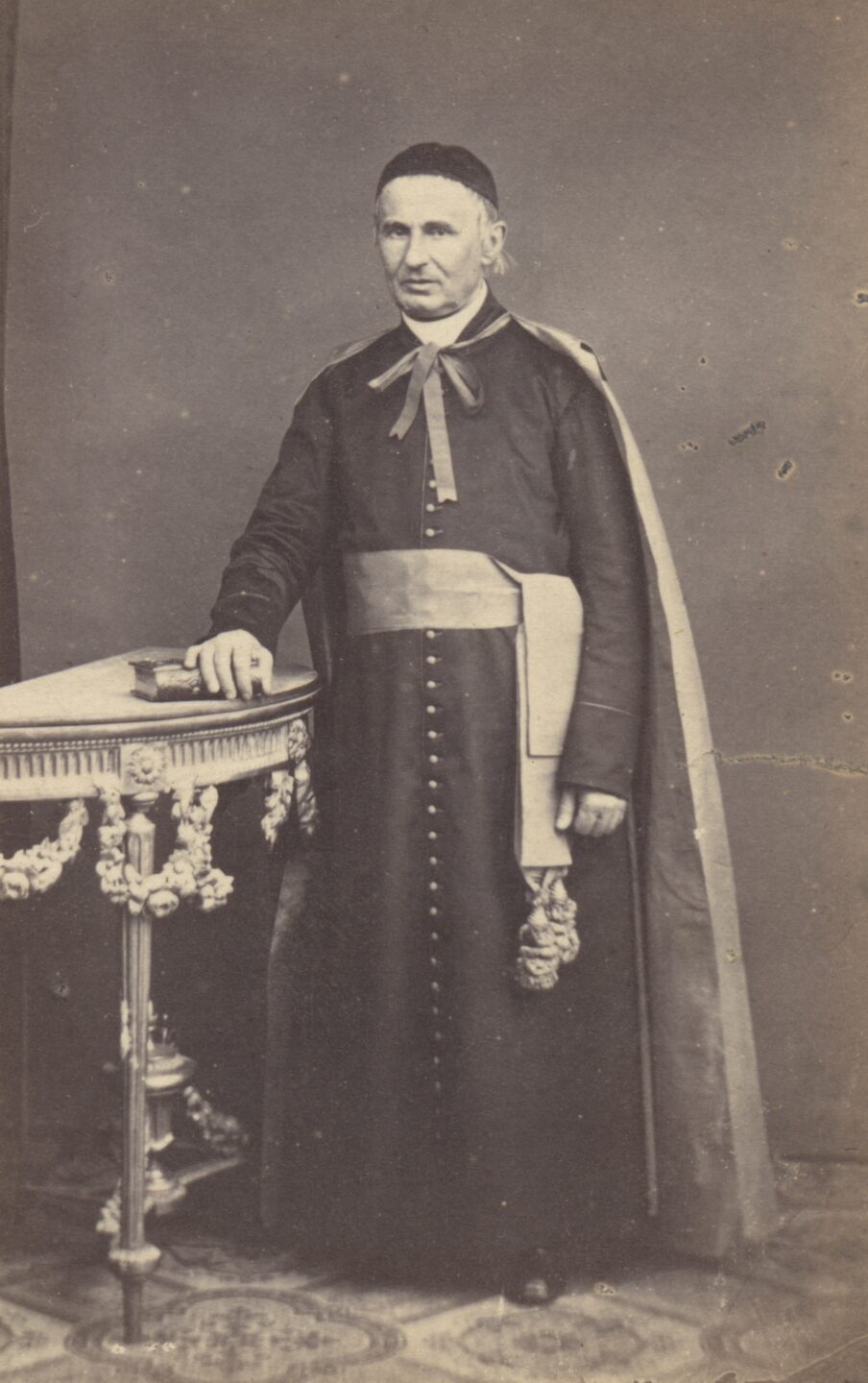

Giuseppe Maria Bovieri fut chargé d’affaires de la nonciature à Lucerne de 1848 à 1864, mais sans le titre de nonce. La Curie refusa aussi de déménager la nonciature de Lucerne à Berne, la nouvelle capitale fédérale. Elle voulait montrer ainsi qu’elle ne reconnaissait aucune valeur juridique aux changements amenés en 1848 par la création de l’Etat fédéral.

Une décennie plus tard, la condamnation du Kulturkampf en Suisse par le pape Pie IX conduisit le 12 décembre 1873 à la rupture de relations déjà mauvaises et à la suppression de la nonciature de Lucerne. L’agent du Saint-Siège, Giovanni Battista Agnozzi, quitta la Suisse le 12 février 1874. Une page se tournait pour 50 ans.

Pendant la première guerre mondiale, la Suisse comme le Saint-Siège étaient neutres. Cette situation a entraîné un certain rapprochement, explique l’historien Lorenzo Planzi. Sur proposition du cardinal de Paris Léon Amette, jusqu’en 1919, quelque 67’700 prisonniers de guerre malades et blessés furent hébergés sur le territoire suisse.

Le pape Benoît XV et le conseiller fédéral Giuseppe Motta ont travaillé en étroite collaboration sur ce dossier. Dans ce processus, un délégué non officiel du Saint-Siège est arrivé en Suisse en 1915. Ce qui a ouvert la voie à l’installation d’une nonciature apostolique à Berne en 1920. Le tessinois Motta, catholique pratiquant, a su convaincre ses collègues du Conseil fédéral, majoritairement réformés, de la nécessité de renouer des relations officielles avec le Vatican. Lorsque ce fut fait, la nonciature s’est naturellement installé dans la capitale fédérale à Berne. (cath.ch/mp)

La Garde suisse pontificale

On ne peut guère parler des relations entre la Confédération helvétique et le Saint-Siège sans évoquer le rôle de la Garde suisse pontificale. En 1505, alors que les Confédérés se trouvent au sommet de leur célébrité guerrière, le pape Jules II demanda à la diète fédérale de lui fournir un contingent de 200 soldats pour sa protection personnelle. Après un voyage à pied à travers les Alpes, le premier contingent de Hallebardiers arriva à Rome le 22 janvier 1506. Son action la plus mémorable se déroula le 6 mai 1527, lorsque 147 mercenaires suisses périrent en combattant les lansquenets de Charles Quint pour protéger la fuite du pape Clément VII lors du Sac de Rome.

La dernière convention entre le Saint-Siège et le canton de Lucerne date de 1825. Comme la Constitution fédérale de 1848 interdit toute nouvelle capitulation militaire, le pape Pie IX décida de faire de la Garde une institution du Saint-Siège dont le recrutement se fit désormais directement.

Maurice Page

Portail catholique suisse

https://www.cath.ch/newsf/les-relations-suisse-saint-siege-de-feu-ou-de-glace/