La foi secrète des chrétiens japonais

Comment les chrétiens du Japon, dont le culte a été interdit durant 250 ans, ont réussi à se transmettre la foi, malgré les persécutions qu’ils ont subies? C’est l’histoire passionnante que raconte Lettres de Nagasaky (Ed. du Cerf), l’ouvrage de Sylvie Morishita, théologienne catholique et historienne de l’art.

Jessica Da Silva / Adaptation: Carole Pirker

Son livre se lit presque comme un roman. Il redonne vie aux prêtres jésuites des Missions Etrangères de Paris (voir encadré) qui se sont rendus au Japon dès 1850. Grâce à la correspondance écrite qu’ils ont laissée, Sylvie Morishita décrit la rencontre de ces missionnaires avec les descendants des premiers chrétiens japonais, évangélisés dès 1549, et dont le culte a été ensuite interdit au Japon entre 1614 et 1850.

Or malgré 250 ans d’interdiction du christianisme et de fermeture du pays à toute présence étrangère, malgré la persécution qu’ils ont subie, ces catholiques ont conservé et transmis leur foi sans prêtres et sans sacrements. Une affaire presque inédite dans l’histoire de l’Eglise catholique.

Cette histoire débute au 16ᵉ siècle dans un contexte d’expansion commerciale des Portugais en Asie…

Sylvie Morishita: Oui, en 1549 le prêtre jésuite Saint François-Xavier introduit de son propre chef le christianisme au Japon. Il arrive à Kagoshima, une ville qui se situe au sud de Kyushu, elle-même l’île la plus au sud du Japon. C’est ainsi que la mission a commencé…

Et quelles sont les difficultés que rencontrent les jésuites qui suivent ses pas?

Outre l’apprentissage de la langue et des usages de la société japonaise, le Japon, au milieu du 16ᵉ siècle, est en proie aux guerres civiles, avec un pouvoir central en pleine déliquescence. Les daimyos, qui sont de puissants seigneurs féodaux, gouvernent les provinces. Ce sont eux qui accueillent les missionnaires, pour atteindre à travers eux les marchands. D’emblée, le commerce portugais est donc lié à la mission jésuite.

Les conversions vont rapidement se multiplier. Pourquoi ce succès?

En 1563, deux premiers daimyos deviennent chrétiens et les conversions de leurs administrés vont suivre parce qu’ils les encouragent. Il y a aussi une sorte d’échange consistant à dire «J’accepte le baptême, vous acceptez que je commerce.»

Puis les ordres mendiants et les franciscains arrivent au Japon. La concurrence entre missionnaires est rude. Est-ce une cause du déclin de cette première vague d’évangélisation?

C’est en tout cas une ombre. Le Japon a été la mission catholique la plus prestigieuse du 16ᵉ siècle. Les jésuites publiant leur succès, ils ont attiré la convoitise des Espagnols, installés aux Philippines depuis 1565, mais aussi des commerçants portugais et des ordres mendiants. Or en 1587 est promulgué un premier décret d’interdiction du christianisme. Il ne sera pas strictement appliqué. Quelques jésuites quittent le Japon pour faire bonne figure, mais la plupart restent en se faisant plus discrets. Seulement les Franciscains des Philippines profitent de cet édit pour répandre la nouvelle de la chute des Jésuites au Japon, afin de pouvoir s’y introduire.

Pourquoi les chrétiens deviennent-ils une menace pour les Japonais?

Ils sont surtout perçus comme une menace par le clergé bouddhiste, car la prédication des jésuites était basée sur la polémique avec les religions autochtones, en particulier le bouddhisme. Quand le pouvoir central se reconstitue à la fin du 16ᵉ siècle et au début du 17ᵉ siècle, on a peur d’une éventuelle union des daimyos chrétiens, car certains sont très réputés. Cette affaire a probablement été montée en épingle par les autorités japonaises, servant de prétexte pour persécuter le christianisme.

«Ils [les chéltiens] sont surtout perçus comme une menace par le clergé bouddhiste.»

Une pratique de persécution consiste à piétiner des images chrétiennes…

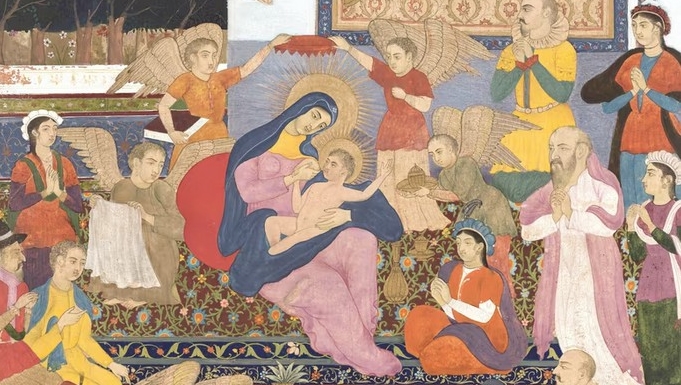

Oui, car les autorités se rendent compte que les chrétiens japonais sont attachés aux images chrétiennes que leur distribuent les missionnaires et que les fidèles utilisent comme support visuel pour la prière et de la dévotion. Dès 1620 et jusqu’au 19ᵉ siècle, elles vont les obliger à piétiner ces images en signe d’apostasie. Et s’ils acceptent de le faire, ce qui peut paraître étonnant, c’est parce qu’ils veulent transmettre leur foi à leurs descendants, tout en se donnant différents rites pénitentiels pour avoir cédé à ce geste.

Après 250 ans de foi partagée dans le secret, l’ouverture progressive du pays aux étrangers va permettre une deuxième vague d’évangélisation…

Oui, à partir de 1858, des traités sont signés entre les puissances occidentales et le Japon. Ils autorisent les ministres des cultes à résider dans les ports ouverts au commerce et suppriment les pratiques injurieuses au catholicisme. En 1889, la constitution japonaise accepte la liberté de culte. Des prêtres des Missions Etrangères de Paris (MEP) vont alors se rendre au Japon pour accompagner les Occidentaux présents dans les différents ports ouverts au commerce international, dans des concessions réservées aux étrangers.

Dans votre ouvrage, vous restituez 40 lettres écrites par des prêtres missionnaires qui rencontrent pour la première fois des descendants des premiers chrétiens japonais. Celle notamment du Père Bernard Petitjean,…

Oui, la rencontre qu’il décrit a lieu le 17 mars 1865 dans l’église que les prêtres viennent d’inaugurer. Et ce sont les chrétiens japonais qui sont à l’origine de la démarche. Ils s’adressent au Père Petitjean en disant «Notre cœur est comme le vôtre.» Ces Japonais, écrit-il, «se disent chrétiens de cœur et de croyance. Ils ont des prières, un souvenir de nos fêtes. Ainsi, Noël, le Carême. Ils prononcent très bien le nom de notre Seigneur et de la Très Sainte Vierge, et pourtant, ne savent point faire le signe de la croix. C’est avant hier que j’ai eu le plaisir de me trouver dans notre église, au milieu d’une vingtaine de ces bonnes âmes. N’était-ce la police japonaise que ces dignes gens redoutent comme le feu, leur village se déclarerait chrétiens de bouche, comme ils prétendent l’être de cœur.»

Ces prêtres de la deuxième vague missionnaire vont instruire les fidèles et former aussi le futur clergé japonais. Comment s’y prennent-ils?

Ils mettent en place des séances d’instruction clandestines. Mais ils ne peuvent pas se déplacer. Les étrangers n’ont pas la libre circulation à travers le Japon. Ils sont autorisés à circuler à l’intérieur d’un périmètre bien défini autour de Nagasaki. Or, les chrétiens se trouvent bien au-delà. Ils vont donc s’appuyer sur les chrétiens japonais, qui eux, peuvent se déplacer, et les instruire dans une salle secrète de leur mission.

Cette deuxième vague d’évangélisation se fait donc sous cape…

Au début, elle se fait tout-à-fait sous cape. Les missionnaires savent très bien qu’ils sont espionnés par les autorités. Un des espions, du nom de Abe Shinzo, est d’ailleurs mentionné dans leurs lettres. Et puis, la clandestinité ne va pas rester secrète, les autorités vont prendre les mesures. Ces chrétiens seront durement persécutés entre 1868 et 1873.

Ecoutez l’entretien complet dans l’émission radio «Babel»

en podcast sur rts.ch/religion/babel, ou via l’App Play RTS, sur smartphone

Quel est le bilan de cette deuxième chance, pour l’Eglise catholique du Japon?

Le bilan, ce sont des communautés qui ont réussi à obtenir la liberté de culte à force de courage et de résistance. Pourtant, l’Eglise catholique ne s’est pas répandue au 19ᵉ et 20ᵉ siècle comme elle l’avait fait au 16ᵉ siècle. Pourtant, elle se fait respecter par ses institutions éducatives. Lorsqu’ils sont revenus au Japon, les Jésuites ont par exemple fondé l’Université de Sofia à Tokyo, qui est une université de très haut niveau.

Que nous enseigne cette histoire très singulière du christianisme au Japon?

Elle nous montre ce que les laïcs peuvent faire, dans l’Église catholique, lorsqu’ils sont responsabilisés, et non considérés comme des mineurs ou des objets de l’apostolat des prêtres, mais comme des adultes dans la foi. Les descendants de ces chrétiens ont réussi durant 250 ans à se transmettre la foi dans des conditions pratiquement ultime d’isolement et de persécutions. Au Japon, ils ne représentent aujourd’hui que 1,2% de la population, mais l’expérience qu’ils ont vécue est très forte, et je pense qu’elle mérite d’être connue car elle peut inspirer l’Eglise catholique d’aujourd’hui. (cath.ch/jds/cp/bh)

Lettres de Nagasaky. Les chrétiens japonais au milieu du XIXe siècle d’après les Missions étrangères de Paris, Sylvie Morishita, Editions du Cerf, 2024.

Docteure en théologie catholique de l’Université de Strasbourg, Sylvie Morishita est l’auteur d’une thèse: L’art des missions catholiques au Japon (XVIe-XVIIe siècle), publiée aux Éditions du Cerf en 2020.

Les Missions Etrangères de Paris: 367 ans au service de la foi

Depuis 1658, les Missions Etrangères de Paris ont contribué à l’évangélisation de nombreux pays d’Asie et de l’océan Indien. Elles comptent aujourd’hui 150 prêtres dans 14 pays, 17 séminaristes et près de 100 volontaires, au service des communautés catholiques francophones. Ces prêtres missionnaires à vie y créent de nouvelles communautés chrétiennes, forment des prêtres locaux, s’engagent dans des œuvres caritatives dans l’éducation ou la santé et s’impliquent dans le dialogue interreligieux. CP