Exposition: les chemins vers l’au-delà traversent le Musée des cultures de Bâle

La mort est passage vers une nouvelle forme de vie. Cette croyance habite toutes les sociétés, seules les modalités du voyage diffèrent. Avec sa dernière exposition haute en couleurs, en objets et en récits, le Musée des cultures de Bâle explore les chemins empruntés par les âmes, de tous les continents, pour rejoindre leurs ancêtres, les divinités ou Dieu. Visite avec Richard Kunz, son conservateur.

Sur le seuil du quatrième étage du Musée des cultures de Bâle (MKD) réservé à l’exposition Der Weg ins Jenseits (Le chemin vers l’au-delà), un cercueil en bois et une table de bistro attendent les visiteurs, comme une invitation à ne pas fuir la mort, mais à prendre un moment pour en parler. Des cœurs, des étoiles et des mots tendres laissés par des enfants parsèment les flancs du cercueil: «Du bleibst in unseren Herzen», «Auf wiedersen». «Tu restes dans nos coeurs. Au revoir…»

«Nous avons réalisé, il y a quelques jours, un atelier autour de la mort au musée, avec des enfants et une responsable d’une entreprise de pompes-funèbres. Les enfants sont très ouverts à ce sujet, ils n’ont pas nos barrières», observe Richard Kunz, commissaire de l’exposition.

L’odyssée peut commencer

Au centre de l’espace, parcourant tout l’étage, un long et étroit couloir prend fin sur une fenêtre de lumière, mise en scène des expériences de morts imminentes (EMI), «dont on trouve des transcriptions dans toutes les cultures», constate l’ethnologue.

Là encore un cercueil attend le visiteur, en forme de maison des ancêtres cette fois, aux murs vert bouteille et au toit rouge vif. Il a été conçu par un Ghanéen, pour symboliser à la fois la fin du parcours terrestre du défunt et le début de sa nouvelle vie parmi ses ancêtres retrouvés. Sur une vidéo diffusée à côté sur un écran, une procession funéraire se déroule sur fond de danse et de chants rythmés. Dans ce pays majoritairement chrétien, la mort est doublement perçue comme un passage joyeux, car elle permet de rejoindre tout à la fois ses aïeux et Dieu.

«Toutes les cultures et les religions marquent le passage vers l’au-delà, mais les constructions imaginaires qui l’entourent ainsi que les rites adoptés sont très variables. Pour certains, le chemin est linéaire, d’autres en ont des perceptions circulaires, comme avec la réincarnation», souligne Richard Kunz.

Des traditions toujours vivantes

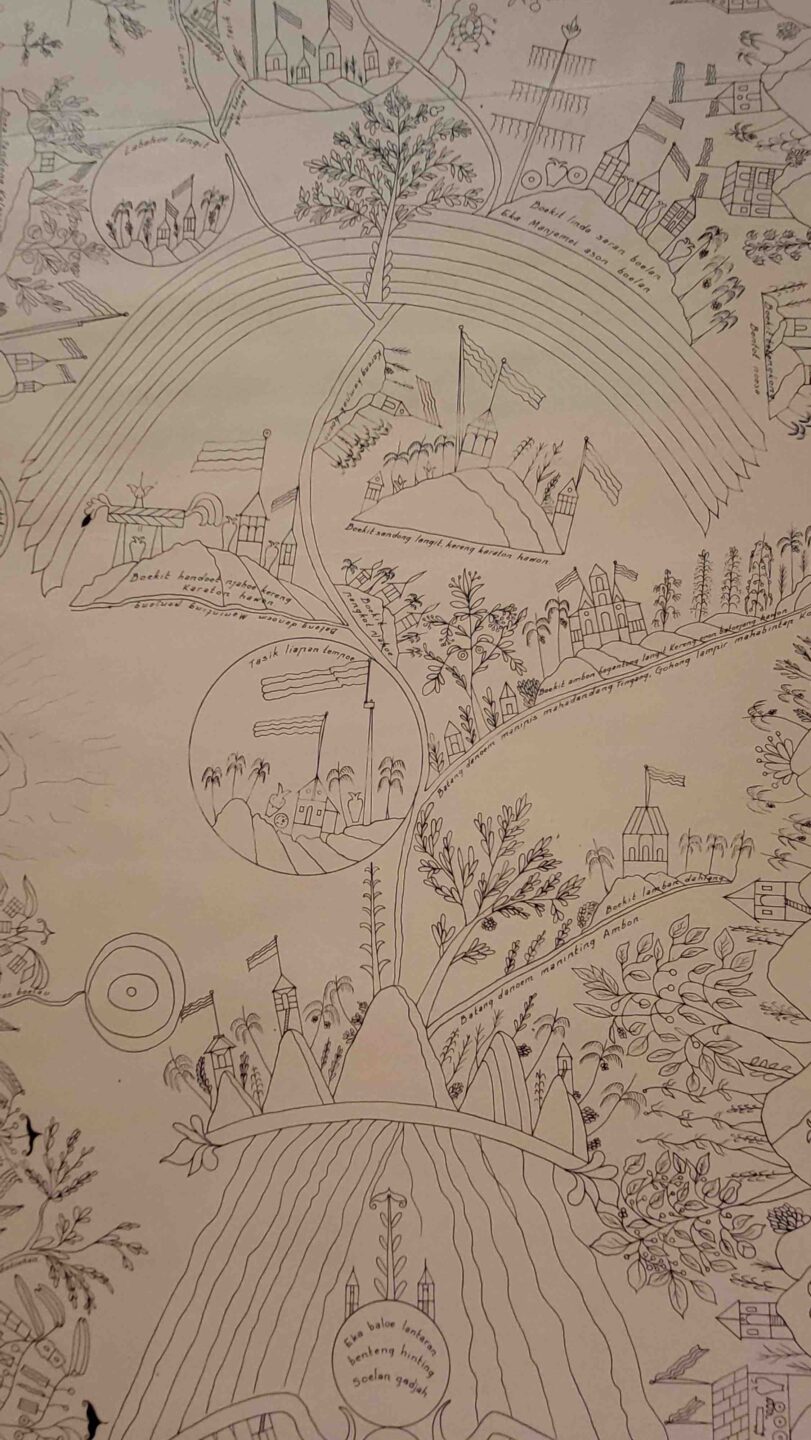

Conservateur du musée depuis 20 ans, spécialiste de l’Asie du Sud-Est, de l’Indonésie et de Bornéo en particulier, il a conçu l’exposition Le passage vers l’au-delà avec quelque 250 objets (amulettes, bouddhas, éventails, récipients, cloches, instruments, masques, bijoux, planches funéraires, tissus, dessins…) issus de la collection du musée, jamais exposés ou il y a bien longtemps. Quelques œuvres commandées pour l’occasion parsèment en outre les dix stations proposées par le MKD, pour marquer, peut-être, le fait que toutes les traversées de la mort présentées sont des traditions encore «vivantes», contemporaines des nôtres.

Parmi ces inédits, un imposant autel de sept marches – représentant les sept niveaux que les âmes doivent franchir pour trouver la paix – conçu par Pepe Villegas, un artiste mexicain qui cherche à redonner vie, via ses œuvres, aux coutumes ancestrales de son pays.

Il s’est inspiré à la fois des tzompantli aztèques – ces sanctuaires contenant les crânes des sacrifiés, autour desquelles virevoltent les âmes des défunts transformées en colombes lors de leur voyage entre les mondes -, du Livre de l’Apocalypse du Nouveau Testament – avec ses quatre cavaliers -, et du Jour des morts (dia de muertos) – une journée de fête débutant au Mexique dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, où les défunts viennent rendre visite sur terre à leurs proches et partagent avec eux leurs mets et boissons préférés.

La mobilisation d’une communauté

Autre œuvre créée sur commande, en taille réduite, une tour de crémation (bade) de Bali, conçue pour transporter un défunt d’une caste supérieure, édifiée sur trois niveaux, pour les trois mondes qui composent l’univers: souterrain, intermédiaire et supérieur.

Lui répond une fresque murale aux couleurs pastels d’Eddie Hara, un artiste indonésien qui vit à Bâle, qui livre ici sa propre vision du passage dans l’au-delà, avec trois couches de figures superposées, un brin effrayantes, personnifiant chaque monde. «Je crois que le voyage sera agréable, paisible, écrit-il, avec des moments effrayants, amusants, excitants, tristes, mais sans paroles ni pensées haineuses!»

Pour faciliter la réalisation de cette espérance, pour que le voyage du mourant ou du défunt se déroule au mieux, toute la communauté dans laquelle il a évolué – ses proches, son village, les prêtres et prêtresses – se mobilise, et cela dans de nombreuses cultures. Dans le christianisme, cela se traduit par l’administration du sacrement des malades, des prières pour le salut du mort, des veillées funèbres et le lavage du corps.

«En Suisse, traditionnellement, les maisons abritaient des petits coffrets mortuaires comprenant les ustensiles nécessaires pour les derniers sacrements, indique Richard Kunz. On se tenait prêt.» Sur la table, à côté d’une croix et de bougeoirs en argent datant du début du XXe siècle, une clochette en étain est posée, fabriquée à Einsiedeln vers 1770. Son tintement servait à éloigner les mauvais esprits de la personne mourante.

Le masque inquiétant de la mort

Partout, ces rituels de purification après le passage de la mort se révèlent essentiels, «car la mort porte en elle quelque chose de dangereux pour ceux qui restent», avertit l’ethnologue. Dans la région péruvienne de Huancayo, les vêtements du défunt sont lavés, mais aussi les cheveux du veuf ou de la veuve, comme le montre Cycle de la mort, un ensemble de cinq tableaux de figurines en plâtre, peintes de couleurs chaleureuses, composé en 1980 par Pedro Abilio Gonzales Flores, un artiste du pays.

D’où aussi le passage obligatoire par la crémation chez les hindouistes de Bali. «Tant que l’âme subtile d’une personne décédée n’est pas dégagée de son corps en décomposition, elle peut constituer un esprit imprévisible et nuisible», explique le livret de présentation très riche en informations qui soutient l’exposition. Cette purification de l’âme des impuretés terrestres demande du temps. Elle se déroule sur l’île en trois étapes, s’allongeant ainsi sur plusieurs semaines.

Le Livre des morts tibétain, le Bardo Thödol, décrit pour sa part un processus de transformation de 49 jours. Et chez les Ngaju de Bornéo, les funérailles se déroulent en deux temps. Les premières ont lieu peu après le décès; les secondes, la grande fête des morts, des années plus tard. «Quand le village a enfin les moyens nécessaires pour accomplir le rituel, (nourriture, argent), il invite tous les défunts à la fête, explique le commissaire de l’exposition. Pendant 33 jours, sans discontinuité, la création du monde et toute la cosmologie est chanté ou récité par les prêtres et prêtresse, soutenus par la communauté.»

L’enfer et le paradis

Traverser les salles de l’exposition, plonger dans ses multiples récits, c’est réaliser l’ampleur des connexions entre le monde d’ici-bas et celui de l’au-delà. Les disparus, ancêtres ou proches de la famille, font partie intégrante de ceux qui restent sur terre. Lors des journées de commémoration, comme celle du 2 novembre pour les catholiques, des bougies et des fleurs sont déposées sur les tombes. Dans le judaïsme, les bougies de yahrzeit sont allumées à l’occasion de l’anniversaire du décès d’un proche. Et en Chine, des billets sacrificiels ou d’autres offrandes en papier sont brûlés pour honorer, choyer et apaiser les défunts, pour éviter qu’ils ne viennent perturber la vie de leurs proches sur terre.

Car une fois arrivé à destination, rien ne garantit une vie heureuse dans l’au-delà. Les actes commis sur terre ont des incidences. Des représentations de «l’enfer» parsèment aussi le parcours. Sur une décoration de toit de Bali, illustrant un extrait de l’épopée indienne du Mahabharata, des personnes trop paresseuses, incommodantes ou corrompues cuisent dans un chaudron en fer. Sur une autre paroi, une peinture sur tissus d’Ispahan (Iran) datée du tout début du XXe siècle illustre le Jugement dernier. Fait rare, le prophète Mahomet y est représenté. Il attend les âmes en haut de l’escalier, tandis que l’archange Gabriel soupèse leurs âmes en bas. Entre le paradis et l’enfer, le chemin est étroit. Et tous ces rituels sont aussi là pour marquer la nécessité, pour chacun, de vivre tourné vers la lumière. (cath.ch/lb)

Der Weg ins Jenseits (Le chemin vers l’au-delà), jusqu’au 26 avril, Musée des cultures de Bâle, Münsterplatz 20.