Cardinal Koch: 1700 ans du Concile de Nicée, opportunités et défis 1/5

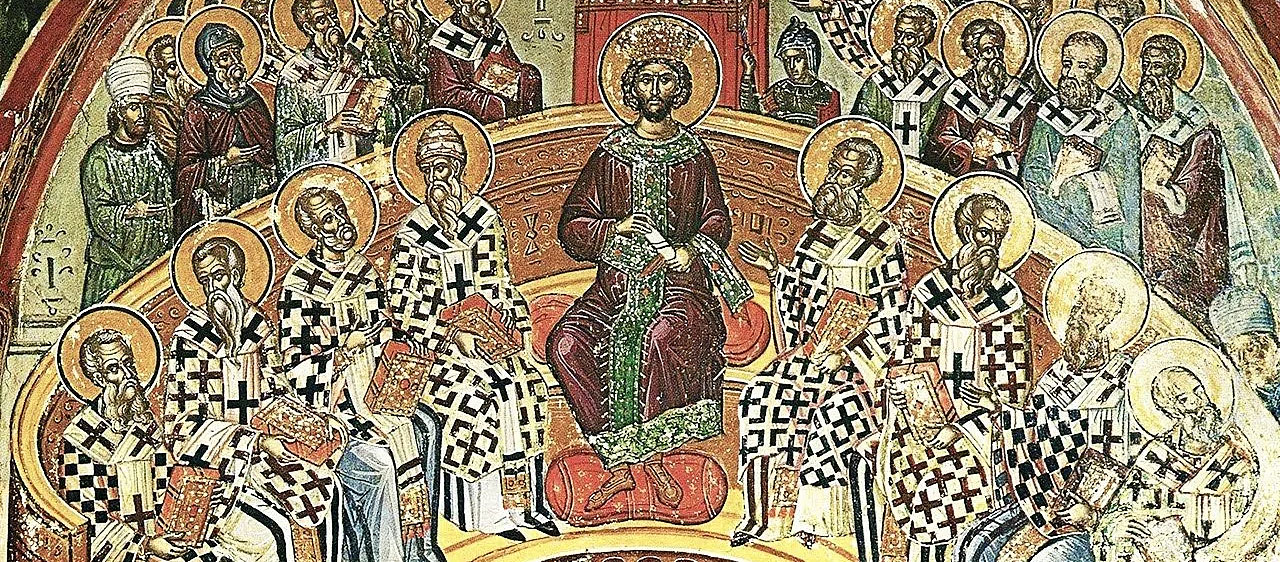

Le premier Concile œcuménique de l’histoire de l’Église s’est tenu à Nicée, en Asie mineure, en 325. 1700 ans plus tard, les questions doctrinales que les quelque 300 évêques présents abordèrent ont encore un écho, en particulier œcuménique, rappelle le cardinal suisse Kurt Koch, à la veille des commémorations du 20 mai.

En 325, l’Église n’était pas encore divisée. Les grandes séparations n’interviendront qu’au cours des siècles suivants. C’est pourquoi toutes les communautés chrétiennes du monde peuvent célébrer aujourd’hui cet anniversaire et professer ensemble la foi christologique qui a pris forme à Nicée, relève le préfet du Dicastère pour la promotion de l’unité des chrétiens, dans une contribution pour Vatican News.

Les Pères du Concile ont rédigé ensemble un «Credo» qui, pour la première fois, avait une valeur universelle. Il a ensuite été achevé lors du Concile de Constantinople en 381: c’est le «Credo de Nicée-Constantinople», que les fidèles récitent encore aujourd’hui lors de la messe dominicale.

Jésus vrai Dieu et vrai homme

Au début du IVe siècle, la question de la nature de Jésus était devenue un problème crucial du monothéisme chrétien. La controverse tournait principalement autour de la question de savoir comment concilier la profession de foi chrétienne en Jésus Christ comme Fils de Dieu, avec la foi, tout aussi chrétienne, en un unique Dieu dans le sens de la confession monothéiste.

Le théologien d’Alexandrie Arius en particulier prônait un monothéisme rigoureux conforme à la pensée philosophique de l’époque et, pour le maintenir, excluait Jésus Christ du concept de Dieu. Dans sa perspective, le Christ ne pouvait être «Fils de Dieu» dans le véritable sens du terme, mais uniquement un intermédiaire créé que Dieu utilise pour la création du monde et pour sa relation avec les hommes, rappelle le cardinal.

Les Pères du Concile refusèrent ce modèle de monothéisme rigide en lui opposant le credo selon lequel Jésus Christ, en tant que Fils de Dieu, est «consubstantiel au Père» (homoousios en grec). À travers ce terme, le Concile saisit la nouveauté incomparable qui s’était rendue visible dans la prière de Jésus adressée au Père et rapportée par les évangiles. Le Concile reprit la philosophie de l’époque pour exprimer ce qui était caractéristique de la foi chrétienne, reprenant en fait la déclaration de l’apôtre Pierre à Jésus: «Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant» (Mt 16,16), explique Kurt Koch.

Un retour de l’arianisme?

«Si nous regardons de façon honnête l’actuel contexte de la foi sous nos latitudes, nous devons reconnaître que nous nous trouvons dans une situation semblable à celle du IVe siècle, car nous assistons à un puissant réveil des tendances ariennes», note le cardinal.

Dès les années 1990, le cardinal Joseph Ratzinger (futur Benoît XVI) reconnut dans ce «nouvel arianisme» le véritable défi que le christianisme contemporain devait affronter. En effet, de nombreux chrétiens sont sensibles aux dimensions humaines de la figure de Jésus de Nazareth, mais ont des problèmes à l’égard de la confession christologique selon laquelle Jésus de Nazareth est l’unique Fils du Père céleste.

«Aujourd’hui, même dans l’Église et dans l’œcuménisme, il est souvent très difficile de percevoir dans l’homme Jésus le visage de Dieu lui-même.»

Aujourd’hui, même dans l’Église et dans l’œcuménisme, il est souvent très difficile de percevoir dans l’homme Jésus le visage de Dieu lui-même et de le confesser comme Fils de Dieu, car on tend à le voir simplement comme un être humain, bien que suprêmement bon et exceptionnel. Selon un sondage réalisé en 2024 en Allemagne, seuls 32% des catholiques croient que Dieu s’est révélé en Jésus-Christ.

Un Dieu présent

Le pape François faisait un constat parallèle dans son homélie du 1er janvier 2025 pour la fête de Marie Mère de Dieu. Il dénonçait la tentation «d’imaginer ou se fabriquer un Dieu «abstrait» lié à une vague idée religieuse, à un bon sentiment passager. Au contraire, Il est concret, Il est humain. Il est né d’une femme. Il a un visage et un nom, et Il nous invite à entretenir une relation avec Lui. Le Christ Jésus, notre Sauveur, est né d’une femme; Il est fait de chair et de sang; Il vient du sein du Père, mais Il s’incarne dans le sein de la Vierge Marie; Il vient du haut des cieux mais Il habite dans les profondeurs de la terre; Il est le Fils de Dieu, mais Il se fait Fils de l’homme.»

«Si Jésus n’était qu’un homme ayant vécu il y a deux mille ans, il serait irrémédiablement relégué dans le passé.»

Si Jésus n’était qu’un homme ayant vécu il y a deux mille ans, il serait irrémédiablement relégué dans le passé, souligne le cardinal Koch. Pour lui, le constat est clair: «La foi chrétienne tient ou tombe aujourd’hui avec la confession christologique du Concile de Nicée.» Son credo reste actuel. Et raviver sa confession christologique représente un défi qui doit être relevé en communion œcuménique.

Un credo commun à toutes les Églises

Le credo de Nicée est commun non seulement aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à l’Église catholique, mais aussi aux communautés ecclésiales nées de la Réforme. Son importance œcuménique ne doit donc jamais être sous-estimée, remarque Kurt Koch. «L’œcuménisme chrétien ne peut progresser de façon crédible que si les chrétiens reviennent ensemble à la source de la foi, qu’il n’est possible de trouver qu’en Jésus Christ, comme cela a été professé par les Pères conciliaires à Nicée», insiste-t-il.

«Pour restaurer l’unité de l’Église, il est nécessaire qu’il y ait un accord sur les contenus essentiels de la foi.»

Si l’œcuménisme ne se limite pas à une dimension interpersonnelle et philanthropique, mais possède une inspiration et une base réellement christologiques, il ne peut être autre chose que la participation à la prière sacerdotale de Jésus: «Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi» (Jn 17, 21).

De fait, pour restaurer l’unité de l’Église, il est nécessaire qu’il y ait un accord sur les contenus essentiels de la foi, non seulement entre les Églises et les communautés ecclésiales d’aujourd’hui, mais également avec l’Église du passé et, en particulier, avec son origine apostolique.

«Église et synode sont synonymes»

Enfin Nicée revêt une signification particulière parce qu’il documente la manière dont les questions ont été discutées et décidées dans un style synodal, poursuit le cardinal Koch. L’historien de l’Église Eusèbe de Césarée, qui fut lui-même l’un des Pères conciliaires, souligna expressément que les membres du Concile provenaient «de toutes les Églises de toute l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie».

Pour le cardinal, le 1700e anniversaire du Concile de Nicée devrait donc être vu aussi comme une invitation à tirer les leçons de l’histoire et à approfondir la pensée synodale, en l’ancrant dans la vie de l’Église. Le célèbre Père de l’Église Jean Chrysostome expliquait déjà que «Église» est un nom «qui indique un chemin commun» et que Église et Synode sont donc «synonymes». (cath.ch/mp)

La recherche d’une date commune de Pâques

La question pastorale la plus importante discutée à Nicée était celle de la date de Pâques. Dans l’Église primitive il existait diverses dates liées à la célébration de la Pâque juive. Le Concile de Nicée a le mérite d’avoir trouvé une norme uniforme. La fameuse règle, toujours en vigueur, veut que Pâques soit célébrée le dimanche qui suit le quatorzième jour de la Lune qui atteint cet âge au 21 mars ou immédiatement après (soit entre le 22 mars et le 25 avril). Cela signifiait que la fête devait être célébrée conformément à ce qui avait lieu chez les Romains.

De fait la divergence sur la date de Pâques entre chrétiens ne survint que beaucoup plus tard et pour une raison astronomique et non pas religieuse. En 1582, le pape Grégoire XIII introduisit une réforme fondamentale en ajoutant dix jours au comput antérieur du calendrier julien, remontant à l’empereur romain Jules César, afin de corriger le décalage accumulé depuis l’Antiquité.

Tandis que les Églises et les pays d’Occident adoptèrent progressivement ce calendrier grégorien, les Églises en Orient continuèrent à utiliser le calendrier julien. D’où le décalage persistant.

Les Pères du Concile Vatican II en 1963 avaient admis l’idée que la date de Pâques puisse être fixé à un dimanche déterminé et ainsi stabilisée. Mais pour des raisons devenues identitaires, voire nationalistes, les Églises orientales ont refusé pour l’heure de renoncer à leur tradition. MP

Les vingt canons du Concile de Nicée

Outre le credo, le concile de Nicée adopta vingt canons de nature plus disciplinaire. Sans entrer dans le détail, leur liste donne un bon éclairage sur les questions de l’époque. Certaines appartiennent à l’histoire, d’autres gardent une résonance actuelle:

- De ceux qui sont devenus eunuques de leur propre gré ou qui l’ont subi de force.

- De ceux qui entrent dans la cléricature aussitôt après le baptême.

- Des femmes qui cohabitent avec des clercs.

- Par combien d’évêques un évêque est élu.

- Des excommuniés, qu’il ne faut pas que d’autres reçoivent, et des synodes à réunir deux fois par an.

- De la primauté revenant à certains sièges et de ce qu’il ne faut pas nommer un évêque sans l’avis du métropolitain.

- De l’évêque d’Aelia (Jérusalem)

- De ceux qui se disent cathares (purs).

- De ceux qui sont promus au sacerdoce sans enquête.

- De ceux qui ont renié leur foi pendant la persécution, puis furent admis à la cléricature.

- De ceux qui ont renié leur foi et sont parmi les laïcs.

- De ceux qui ont quitté les rangs de l’armée, puis retournèrent dans le siècle.

- De ceux qui demandent à être reçus dans le sein de l’Église à l’heure de la mort.

- Des catéchumènes qui ont failli.

- Du clerc qui passe d’un diocèse à un autre.

- De ceux qui ne restent pas dans les paroisses pour lesquelles on les avait ordonnés.

- Des clercs qui prêtent à intérêt.

- Que les diacres ne doivent pas donner la communion aux prêtres, ni s’asseoir en leur présence.

- De ceux qui reviennent à l’Église de la secte de Paul de Samosate.

- Qu’il ne faut pas plier le genou aux jours de dimanche et au temps de la Pentecôte.

Le premier Concile œcuménique de l’histoire de l’Église s’est tenu à Nicée, en Asie mineure, en 325. 1700 ans plus tard, les questions doctrinales et disciplinaires que les quelque 300 évêques présents abordèrent ont encore un écho.