Chine: «Il y a eu un énorme effort de réconciliation sur le terrain»

Dans Les chrétiens dans la Chine de Xi Jinping (Ed. du Cerf), le théologien et anthropologue Michel Chambon analyse l’évolution du christianisme, entre renaissance religieuse, contrôle du régime et relations sino-vaticanes. Le point sur ce dossier à l’heure où Léon XIV vient d’être élu et qu’on ignore la suite qu’il va donner aux relations sino-vaticanes, difficiles de longue date.

Michel Chambon parcourt la Chine depuis 20 ans. Dans l’enquête de terrain qu’il publie, ce chercheur à l’Université nationale de Singapour, où il réside, raconte la rencontre entre la foi chrétienne et la culture chinoise.

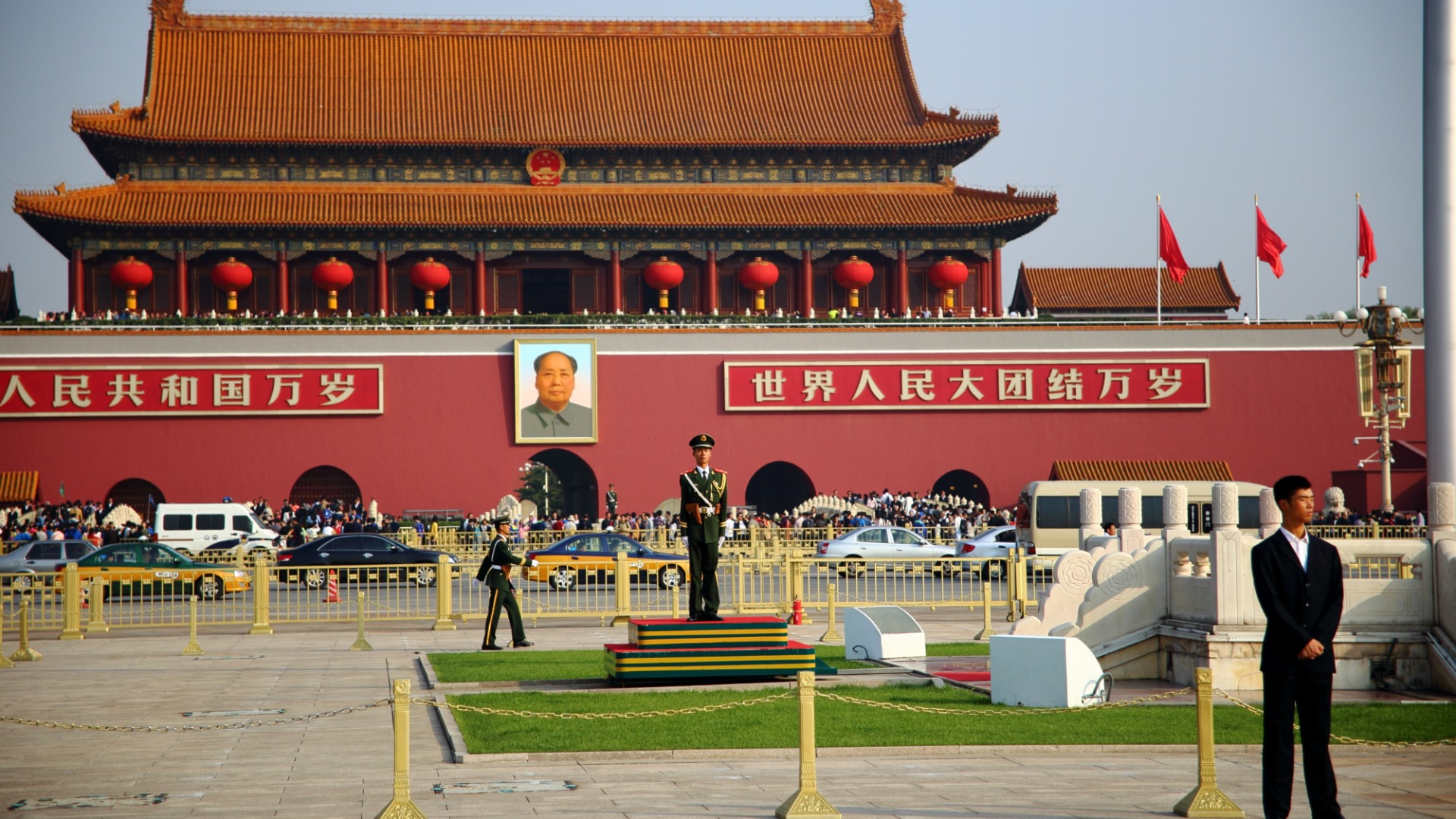

La Chine a connu dès les années 1980 un réveil spirituel. À la mort de Mao Zedong, le régime communiste s’est ouvert et a assoupli son rapport aux religions. Mais après 30 ans d’accommodement, Xi Jinping, au pouvoir depuis 2013, a renforcé à nouveau le contrôle sur les pratiques religieuses, entre arrestations, arrachages de croix et restrictions de culte. Un régime avec lequel le Vatican ne sait pas toujours sur quel pied danser, même si le chercheur constate sur le terrain de réels progrès.

Michel Chambon, quelle place occupe le christianisme dans ce pays fort de 1,4 milliard d’habitants, officiellement athée et où le bouddhisme est majoritaire?

Michel Cahmbon: Les catholiques sont près 10 millions et les protestants environ 60 millions. On ne dispose pas de statistiques fiables, mais on estime les chrétiens à quelque 80 millions en Chine. Le christianisme a vécu un véritable boom depuis les années 1980, surtout chez les protestants. Il a été une religion très attractive dans les années 1980-1990. Il passait pour la religion de l’Occident et il a occupé une part assez unique dans la construction de la Chine moderne. Mais aujourd’hui, le renouveau spirituel que le pays a connu depuis le début des années 1980 est en train de ralentir.

Dans ce pays, deux branches de l’Église catholique coexistent, l’une sous le contrôle de l’État, l’autre fidèle au Vatican. Or selon vous, cette vision d’une Église officielle à la botte du parti et d’une église souterraine opposée à sa mainmise ne correspond pas à la réalité…

En fait, cette description binaire ne correspond plus à la réalité. C’était à peu près vrai dans les années 1990, mais la Chine a évolué et l’Église avec elle. Aujourd’hui, tous les évêques en Chine sont en communion avec le pape et à peu près tous sont reconnus par les autorités chinoises. Ce n’était pas le cas en 2018. Il y a donc eu un énorme effort de réconciliation sur le terrain.

«Aujourd’hui, tous les évêques en Chine sont en communion avec le pape et à peu près tous sont reconnus par les autorités chinoises.»

Le pape François avait parlé avec admiration de la foi des catholiques en Chine: «Ils ont traversé beaucoup d’épreuves et sont restés fidèles». À quoi faisait-t-il allusion?

Le christianisme est présent en Chine depuis quatre siècles et les chrétiens ont vécu des périodes difficiles. À la fin du 19e siècle, les chrétiens étaient perçus comme la cinquième colonne, celle de la colonisation occidentale. Ils ont vu se lever contre eux des mouvements de population. Puis à la fin de la guerre civile (1927 – 1949, ndlr), après l’arrivée au pouvoir des communistes en 1949, les protestants comme les missionnaires catholiques ont été expulsés du pays. Durant la période communiste de Mao Zedong (1949 – 1976, ndlr), toutes les religions ont été éradiquées comme superstitions du passé. Mais les catholiques en Chine sont toujours présents. Malgré la période maoïste, ils ont lutté ardemment pour rester en lien avec le siège romain. C’est à cette histoire compliquée que le pape François fait, je pense, référence.

Et quelle est aujourd’hui la politique religieuse du régime communiste?

Aujourd’hui, le régime communiste n’a pas de feuille de route précise sur l’attitude à adopter face aux religions. Elles ne sont plus considérées comme une superstition du passé qu’il faut éradiquer à tout prix, mais comme une réalité sociale que le parti gère en fonction de ses priorités. Dans les années 2000, par exemple, où l’on assiste à un rapide vieillissement de la population, des franges entières de personnes âgées sont abandonnées à elles-mêmes dans les campagnes. Le parti communiste va pousser les Eglises chrétiennes à mobiliser leurs ressources pour les aider. Néanmoins, depuis dix ans, le régime de Xi Jinping devient plus paranoïaque. Tout groupe social, quel qu’il soit, doit prouver son allégeance au parti. C’est vrai aussi pour tous les groupes religieux, chrétiens inclus. La tension a augmenté, avec un contrôle fort et systématique. Ce n’est pas une politique religieuse, mais de contrôle de la population.

«Aujourd’hui, le régime communiste n’a pas de feuille de route précise sur l’attitude à adopter face aux religions.»

Le Saint-Siège et la Chine n’entretiennent plus de relations diplomatiques officielles depuis 1951. Comment ces relations ont évolué entre les années 1950 et aujourd’hui.

En 1951, le Saint-Siège demande à son représentant de rester à Pékin, alors que les autres ambassadeurs occidentaux ont pris la fuite face aux avancées communistes. Lui reste, mais les autorités communistes finissent par l’expulser. Au point que Rome décide de reconnaître la République de Chine qui s’installe à Taïwan et de régulariser ses relations diplomatiques avec Taïwan, parce qu’elle n’en a plus avec la Chine continentale. Puis à la fin des années 70, les États-Unis coupent leurs relations diplomatiques avec Taïwan. Ils ouvrent une nouvelle ère de relations diplomatiques avec la Chine continentale et tous les pays se tournent vers elle et abandonnent Taïwan. Tous, sauf le Saint-Siège, car la Chine ne trouve aucun intérêt à reprendre des relations diplomatiques officielles avec le Saint-Siège. Il y a donc une compétition de légitimité sur qui exerce le contrôle sur l’Église catholique en Chine, avec des malentendus, des rendez-vous ratés et des provocations gratuites venant des deux côtés. Des années 1980 à 2000, beaucoup de leaders catholiques expriment leurs idées sur ce qu’il faudrait faire pour améliorer les relations.

Le pape François change la donne

Effectivement, quand le pape François arrive en 2013 sur le trône de Pierre, il met tout le monde dehors, poliment, et réduit l’équipe et le débat aux priorités centrales du Saint-Siège: la nomination des évêques. En 2018, un accord est signé où Pékin reconnaît que le Vatican a son mot à dire dans la gestion de l’Église en Chine, et dans l’épineuse question de la nomination des évêques.

Un accord qui met un terme à 67 ans de séparation entre Rome et Pékin…

Officiellement, oui, on l’espère, parce qu’avec Pékin, rien n’est jamais acquis. Car tout de suite après, le Covid arrive et Pékin ne fait pas toujours en sorte que cet accord fonctionne, alors que Rome se contorsionne pour pousser Pékin à plus de sérieux. Mais ça marche, au point qu’en 2024, l’accord de 2018 est prolongé de quatre ans et non plus de deux ans comme auparavant. On voit clairement au ton de ce renouvellement qu’il s’approfondit: il ne s’agit plus de gérer seulement les évêques, mais les relations bilatérales entre la Chine et le Saint-Siège. Il y a donc beaucoup de progrès.

«Si cet accord permet d’avancer, il peut se rompre rapidement.»

C’est donc un bon accord, selon vous? Il a tout résolu?

Non, il n’a pas tout résolu. Il a permis d’unifier entre eux les catholiques officiels et clandestins. Mais si cet accord permet d’avancer, il peut se rompre rapidement. On était très surpris que la Chine n’envoie aucune délégation aux funérailles du pape. On ne sait pas quel est le message, mais le nouveau pontife va devoir reprendre rapidement ce dossier, pour que cet accord permette des relations institutionnelles stables avec Pékin.

> Retrouvez l’entretien intégral dans l’émission Babel,

du 11 mai à 11h, sur RTS Espace 2 <

Après le décès du pape François, le 21 avril dernier, la Chine a dit vouloir continuer à développer ses relations avec le Vatican. Comment vont-elles évoluer, avec Léon XIV, selon vous?

Je pense que l’Église catholique ne va qu’augmenter son besoin et son souci de collaborer avec la Chine. Cela appartient à sa mission universelle. Il ne s’agit pas seulement des catholiques chinois, mais aussi des grands dossiers internationaux comme le développement en Afrique ou la crise environnementale. Du côté chinois, en revanche, je ne suis pas sûr que le pouvoir soit convaincu que le Saint-Siège représente un atout. Il peut l’être si Washington continue à jouer la folie furieuse. L’évolution des relations entre Pékin et le Vatican dépendra donc en partie de ce qu’il va se passer à Washington. Est-ce que cela va motiver Pékin à se dire qu’un allié comme le Vatican n’est pas si mal? – Peut-être. Mais après l’absence de la Chine aux funérailles du pape François, on a quelques doutes…

Les chrétiens dans la Chine de Xi Jinping, Michel Chambon, Ed. du Cerf, 2025, 279 p.

Un spécialiste des mondes chinois

Michel Chambon est anthropologue culturel (Université de Boston, 2018) et théologien catholique (Theologicum Paris, 2011), spécialisé dans l’étude du christianisme en Asie. Ses recherches portent sur les réseaux chrétiens dans les sociétés chinoises contemporaines. Chercheur associé à l’Institut de recherche sur l’Asie de l’Université nationale de Singapour, il coordonne l’ISAC (Initiative pour l’étude des catholiques asiatiques) et publie sur des questions liées à l’Asie, au christianisme et à la Chine. CP