La «guerre secrète» entre la France et le Vatican (1/3)

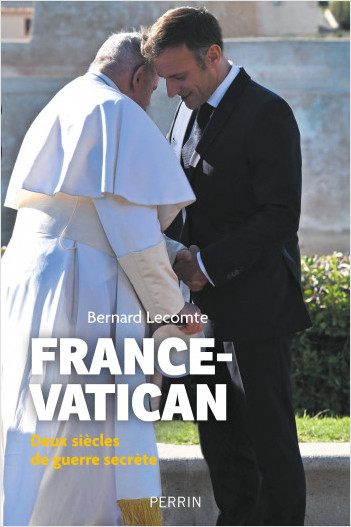

Le journaliste français Bernard Lecomte publie aux éditions Perrin le livre France-Vatican, deux siècles de guerre secrète, dressant un vaste panorama des relations entre Rome et les autorités françaises depuis la Révolution. De la mort de Pie VI en France en 1799 au positionnement actuel du président Emmanuel Macron, il retrace plus de 200 ans d’une histoire mouvementée et parfois violente.

Interrogé par I.MEDIA, Bernard Lecomte livre son regard sur la complexité de cette relation dans le contexte de la laïcité à la française, un sujet revenu au centre de l’actualité ces dernières années.

Votre livre montre bien que la relation entre la France et la papauté a souvent été passionnelle et même violente… La récente constitutionnalisation du droit à l’avortement fait écho à un point de contentieux majeur entre Paris et Rome. Comment la papauté avait-elle réagi après la libéralisation de l’IVG en 1975, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing?

Bernard Lecomte: Il est en effet intéressant de remarquer que l’actualité quotidienne réveille des contentieux anciens, notamment avec cette constitutionnalisation de l’IVG. Cela fait des décennies que cette question de l’avortement suscite un désaccord profond entre le Saint-Siège et la France, mais cela fait aussi longtemps que le gouvernement français passe outre les avis du Vatican sur ces questions.

La Loi Veil de 1975 avait eu un lourd impact sur la diplomatie française et Valéry Giscard d’Estaing n’a jamais pu entamer une relation positive, ni avec Paul VI, ni avec Jean Paul II en raison de cette loi, qui est restée une pierre d’achoppement insurmontable. En 1978, Giscard fut le premier chef d’État à rencontrer Jean Paul II, mais il fut accueilli très froidement en raison de cette loi, tout comme lors de son entretien de 1975 avec Paul VI. Le président Giscard d’Estaing se revendiquait comme catholique, mais la question de l’avortement a plombé sa relation avec le Saint-Siège.

En remontant plus loin dans l’Histoire, les tensions entre la France et la papauté furent nombreuses, conduisant parfois à des drames. L’arrestation du pape Pie VI, mort à Valence en 1799, apparaît souvent dans les manuels scolaires comme un fait secondaire dans l’histoire de la Révolution française, mais elle reste un choc majeur vu de Rome. Les révolutionnaires français ont-ils voulu alors supprimer la papauté?

La Révolution fut un choc colossal pour l’Église, les révolutionnaires voulant, tout simplement, supprimer la religion catholique. L’arrestation du pape Pie VI, que le Directoire a fait déporter jusqu’à la forteresse de Valence dans la Drôme, a conduit à sa mort, de vieillesse certes, mais qui fut aussi la conséquence du harcèlement subi et de son épuisement. La mort de Pie VI fut à l’époque un événement colossal pour le monde chrétien, pour toute l’Europe, car le pape est mort en France sous les coups de l’État révolutionnaire.

Quand on étudie les archives de l’époque, on remarque que même certains agents de l’administration étaient mal à l’aise face au traitement infligé à ce vieillard, qui sera enterré dans une fosse commune. Beaucoup pensaient que c’était la fin de la papauté, on ne voyait pas comment l’Église allait s’en remettre.

«La relation de Napoléon avec Pie VII sera une véritable épopée romanesque»

Mais à la surprise générale, la papauté s’est relancée avec un conclave qui s’est réuni en 1800 à Venise, sous la protection de l’empereur d’Autriche, permettant aux cardinaux ayant réussi à venir d’élire le pape Pie VII. Mais bizarrement, cette mort humiliante de Pie VI à Valence, qui fut un événement colossal et qui a bouleversé les relations entre Rome et la France, semble presque oubliée dans l’historiographie française.

Deux ans plus tard, le Concordat promu par Napoléon a renversé la situation en permettant à l’Église de retrouver son assise en France, sous un strict contrôle du régime – d’abord le Consulat puis le Premier Empire. Peut-on dire que Pie VII et Napoléon ont eu, à un moment donné, besoin l’un de l’autre pour consolider leurs institutions respectives?

En effet, Bonaparte, en devenant Premier Consul, est conscient du fait qu’il ne pourra pas régner sur la France s’il ne réconcilie pas son régime avec les catholiques. Il sait que les catholiques français ont énormément souffert pendant la Révolution, et il veut tourner la page en concluant avec le nouveau pape un Concordat, dès 1801, qui reconnaît que le catholicisme constitue la religion de la majorité des Français.

Cette formule restera dans l’histoire, et elle exprime le désir de réconcilier la France avec le christianisme, ce qui est rassurant pour le nouveau pape qui veut absolument que l’Église catholique retrouve son assise dans la société française. Mais ce Concordat sous-entend aussi une réserve, qui va perdurer durant tout le règne de Napoléon: l’empereur veut contrôler la religion et exercer une forme de tutelle sur la papauté. Sa relation avec Pie VII sera une véritable épopée romanesque.

«Il ne faut pas confondre l’Église de France et le Vatican»

Dès son sacre en 1804, Napoléon humilie Pie VII en le faisant venir à Notre-Dame de Paris, mais en se sacrant lui-même. Il le fera plus tard enfermer à la forteresse de Savone durant trois ans, avant de le transférer à Fontainebleau pour tenter d’obtenir, à travers des entretiens houleux, un nouvel accord entre l’Empire et l’Église… que le pape refusera toujours. Pie VII restera l’un des rares dirigeants de l’époque à avoir résisté à Napoléon jusqu’au bout.

Rappelons qu’après Waterloo et la chute définitive de l’empereur, le pape accueillera à Rome la famille Bonaparte et la propre mère de Napoléon, madame Letizia, qui était restée une catholique convaincue et n’avait pas approuvé l’attitude de son fils à l’égard du pape. À travers ce geste magnanime, Pie VII a manifesté en quelque sorte la victoire du pardon sur la violence.

Le XIXe siècle fut très mouvementé, marqué notamment par la chute des États pontificaux en 1870 après que les troupes de Napoléon III aient été rappelées en France en raison de la guerre contre la Prusse. À partir de 1879-80, les autorités de la IIIe République se sont positionnées dans une conception dure de la laïcité, très hostile à la religion catholique. Comment, dans ce contexte, le Ralliement de Léon XIII au régime républicain a–t-il été perçu?

Le pape Léon XIII, qui a régné durant 25 ans, a traversé les pires heures de cette ‘guerre civile’ entre l’État républicain et l’Église en France. En 1892, avec son encyclique Au milieu des sollicitudes, le pape demande aux catholiques français de ne plus s’accrocher à la monarchie, car ce positionnement risquerait de les marginaliser. Il préfère les voir agir à l’intérieur du régime républicain et monte au créneau pour dire aux catholiques de ne pas s’enfermer dans la défense du royalisme.

Mais il n’est pas écouté. Les catholiques, et même les évêques dans leur majorité, font la sourde oreille. Le pape a fait un flop, ce qui montre qu’il ne faut pas confondre l’Église de France et le Vatican. C’est vrai depuis l’Ancien Régime: il y a toujours eu des différences. Cela sera aussi perceptible lors de la séparation de l’Église et de l’État en 1905, dont certains évêques s’accommodent en y voyant une opportunité pour la liberté de croire, une occasion de tourner la page après tout ce harcèlement subi de la part de l’État durant le quart de siècle précédent, marqué notamment par l’expulsion des congrégations. Mais le pape Pie X, qui avait succédé à Léon XIII sur une ligne beaucoup moins conciliante, s’est fermement opposé à cette séparation.

Signalons par ailleurs que les dirigeants politiques qui ont promu la séparation de l’Église et de l’État ont occulté, de façon très hypocrite et opportuniste, la participation des missionnaires français au développement de l’Empire colonial. La République anticléricale voulait détruire les congrégations en métropole mais elle comprenait qu’elle avait besoin d’elles à l’extérieur, d’où la fameuse phrase de Gambetta: «L’anticléricalisme n’est pas un produit d’exportation». C’est une position ironique et étonnante. (cath.ch/imedia/cv/rz)

Le journaliste français Bernard Lecomte publie aux éditions Perrin le livre "France-Vatican, deux siècles de guerre secrète", dressant un vaste panorama des relations entre Rome et les autorités françaises depuis la Révolution.