La «guerre secrète» entre la France et le Vatican (3/3)

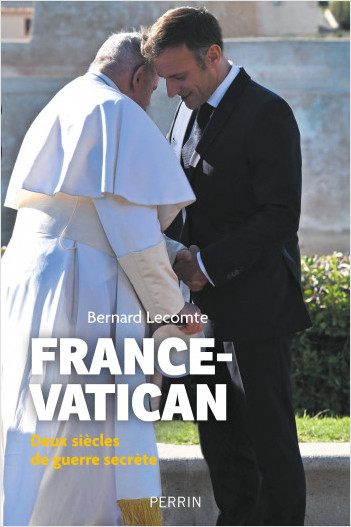

Le journaliste français Bernard Lecomte publie aux éditions Perrin le livre France-Vatican, deux siècles de guerre secrète, dressant un vaste panorama des relations entre Rome et les autorités françaises depuis la Révolution. De la mort de Pie VI en France en 1799 au positionnement actuel du président Emmanuel Macron, il retrace plus de 200 ans d’une histoire mouvementée et parfois violente.

Interrogé par I.MEDIA, Bernard Lecomte livre son regard sur la complexité de cette relation dans le contexte de la laïcité à la française, un sujet revenu au centre de l’actualité ces dernières années.

La présidence de Jacques Chirac (1995-2007) avait commencé par une approche plutôt chaleureuse avec la papauté, avant une prise de distance autour du débat sur les racines chrétiennes de l’Europe… Comment expliquer ce tournant?

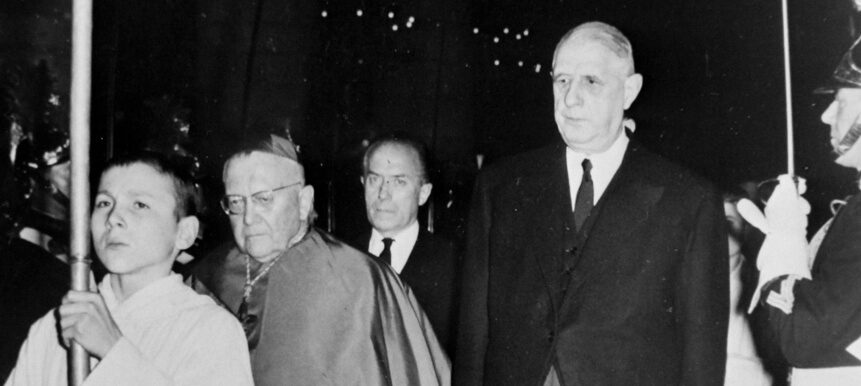

Bernard Lecomte: Il y a eu en effet une évolution dans l’approche de Jacques Chirac vis-à-vis du Saint-Siège. Au milieu des années 1970, en tant que jeune Premier ministre de Giscard, Chirac se montre très attentif à l’égard du monde catholique, œuvrant même, étrangement, à l’organisation d’une rencontre entre Paul VI et Mgr Lefebvre, qui était entré en dissidence vis-à-vis de Rome. Peut-être sous l’influence de son épouse Bernadette, il était très impliqué dans la relation avec le pape. Lors de la visite de Jean Paul II en 1980, il parvient à organiser une réception à la mairie de Paris pour y recevoir le pontife polonais.

«Le président Hollande s’est caractérisé par son indifférence totale vis-à-vis du religieux»

Mais une fois élu à la présidence, il a donné l’impression de ne plus y croire, comme s’il avait renoué avec la culture anticléricale de son père, qui était radical-socialiste. Il s’est montré très distant, prétextant par exemple un engagement important en Corrèze pour éviter d’assister à la messe présidée par Jean Paul II à Reims en 1996, pour le XVe centenaire du baptême de Clovis.

Par la suite, ostensiblement, il manifestera à de nombreuses reprises un détachement vis-à-vis de la papauté, notamment en empêchant l’inscription des racines chrétiennes de l’Europe dans la Constitution européenne. Il y a donc un mystère Chirac, entre l’affirmation catholique de ses débuts et un détachement de la religion durant sa présidence.

La présidence de Nicolas Sarkozy a été marquée par son insistance sur la laïcité positive et son enthousiasme lors de ses visites de 2007 et 2010 au Vatican et de son accueil de Benoît XVI à Paris en 2008… Comment son attitude a-t-elle été perçue?

La tonalité des débuts de sa présidence fut une divine surprise pour le Saint-Siège. Lors de sa première visite au Vatican, le président Sarkozy reçoit ce titre de chanoine d’honneur de la basilique du Latran, et il fait un discours développant une conception très ouverte de la laïcité, expliquant que la Loi de 1905 doit s’appliquer selon le principe d’une plus grande liberté donnée à l’Église.

«L’incendie de Notre-Dame a constitué un symbole très fort de ce tragique national»

Ce nouveau président enthousiaste et décomplexé dit que l’Église doit retrouver un rôle actif dans la société française. Son discours est bien reçu dans le monde catholique, mais par contre-coup cela provoquera un réveil du camp laïque, et des polémiques sans fin, notamment autour de la place de l’islam dans la société française. Ces débats, qui se sont prolongés tout au long de son quinquennat, ont finalement parasité cette approche ouverte de la laïcité.

En 2012, la présidence de François Hollande a débuté sur un axe de laïcité dure, notamment avec le mariage pour tous. Son approche des acteurs religieux a toutefois évolué après les attentats de 2015-2016, notamment l’assassinat du Père Hamel. Le retour du tragique a-t-il réhabilité le fait religieux, le remettant au centre de la vie politique et sociale?

En réalité, le président Hollande s’est surtout caractérisé par son indifférence totale vis-à-vis du phénomène religieux. Cela ne l’intéressait pas. Il n’a par exemple jamais eu la curiosité de rentrer dans une église. Mais il est vrai qu’avec la série d’attaques terroristes, le tragique a rattrapé la politique, l’État, l’Église, toute la société. En 2016, l’assassinat du Père Hamel a bouleversé tout le monde, y compris le président Hollande personnellement. Et en 2019, l’incendie de Notre-Dame de Paris a constitué un symbole très fort de ce tragique national, de ce tragique collectif, qui rappelle que la France ne peut pas faire l’impasse de son passé, de son patrimoine, et de sa dimension spirituelle.

Emmanuel Macron a un positionnement libéral sur les questions de mœurs, mais a-t-il conscience de l’importance des religions face au tragique qui régit le monde actuel?

Le problème, c’est que le président Macron applique aux religions la règle du «en même temps». Il entretient une relation étonnante avec le pape François, qu’il tutoie. Son discours aux Bernardins en 2018 avait agréablement surpris les évêques ainsi que le pape et son entourage, laissant croire à un rabibochage entre l’État et l’Église. Mais sur ce dossier comme sur beaucoup d’autres, le président Macron est allé très loin… avant de laisser tomber.

«La France a le christianisme dans ses gènes»

Il a souvent donné l’impression de traiter l’Église catholique comme une association comme une autre, comme un lobby parmi d’autres. L’Église n’a même pas été consultée avant les annonces des mesures de restriction de la liberté de culte lors de la pandémie de Covid-19.

Ces prochains jours, le débat sur la fin de vie risque de prendre la même tonalité. Le président peut rencontrer poliment des responsables religieux à titre plus ou moins privé et donner l’impression de les comprendre, tout en tranchant en faveur d’une évolution de la loi vers une aide active à mourir au nom d’une conception de la «modernité» qui ne semble plus se prêter à un véritable débat.

«Aucun État laïc, aucun pouvoir temporel, ne pourra jamais compenser l’indéracinable besoin d’idéaux, de mythes et de croyances qui caractérise l’être humain depuis toujours», écrivez-vous au terme de votre livre. Pour donner des perspectives d’unité à la société, les responsables politiques et les penseurs contemporains ont-ils conscience de cette nécessité d’un «réenchantement du monde» et d’un recours à des notions de transcendance, dont le pape constitue l’incarnation la plus visible?

La France a le christianisme dans ses gènes. La polémique de ces derniers jours sur l’affiche officielle des Jeux olympiques, avec l’effacement de la croix des Invalides, peut sembler anecdotique mais elle est intéressante, car elle fait écho à la lutte des anticléricaux qui voulaient effacer les croix de l’espace public.

On ne refera jamais l’Histoire, mais il est capital de la comprendre, car tous les problèmes touchant aujourd’hui aux questions de la laïcité et de relation entre l’Église et l’État trouvent leurs racines dans un long développement historique. La France sans le christianisme, c’est une coquille vide. Il n’est pas nécessaire d’être croyant pour le reconnaître. (cath.ch/imedia/cv/rz)

Le journaliste français Bernard Lecomte publie aux éditions Perrin le livre "France-Vatican, deux siècles de guerre secrète", dressant un vaste panorama des relations entre Rome et les autorités françaises depuis la Révolution.