Les 80 ans d'Hiroshima: les papes et la bombe atomique

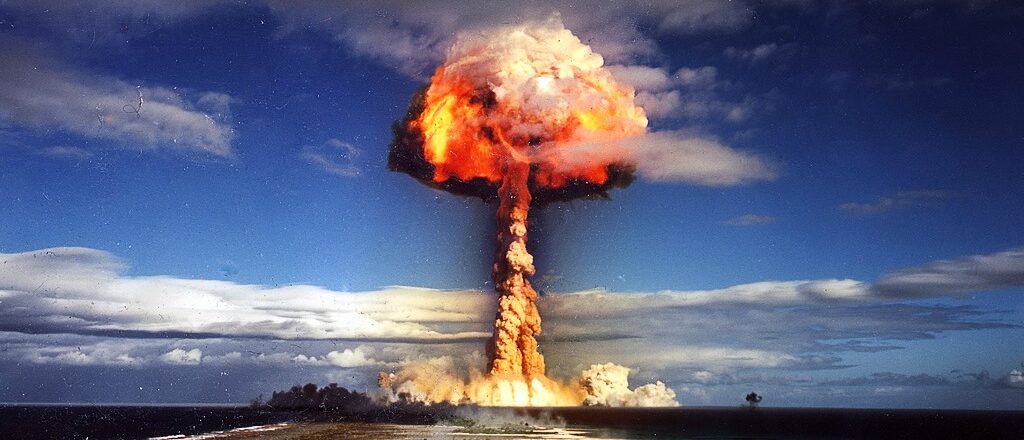

Il y a exactement 80 ans, le 6 août 1945, les Américains larguent la première bombe atomique sur la ville japonaise d’Hiroshima. Son effet est dévastateur. La ville est rasée, 70’000 personnes sont tuées dans l’explosion. Le 9 août, une seconde attaque nucléaire frappe Nagasaki. Le monde découvre alors avec effroi l’énorme pouvoir destructeur de ces armes. Un effroi que les papes ont largement partagé depuis.

Raphaël Zbinden et Maurice Page

Le 21 février 1943, dans une réflexion qui peut sembler prémonitoire, le pape Pie XII, s’inquiétait déjà devant les possibles conséquences de la découverte alors récente de la fission nucléaire. «Il serait surtout important de ne pas permettre l’application de ce processus à des usages explosifs mais d’en freiner le cours par des moyens chimiques adaptés et utilisés avec vigilance. Autrement, une dangereuse catastrophe pourrait s’ensuivre, non seulement sur le lieu même, mais sur l’ensemble de notre planète», dit-il devant l’Académie pontificale des sciences.

Une dangereuse catastrophe

«Désormais, l’humanité détient entre ses mains ses moyens de suicide total et il est clair que nous approchons de ce stade du progrès de la science ou la grandeur d’un nation, ses ressources et sa puissance politique ne pourront plus être une certitude de sécurité» Daily Herald, 7 août 1945.

Il est peu probable que le pontife ait été mis au courant du projet anglo-américain Manhattan pour développer la bombe atomique, mais des scientifiques l’ont déjà prévenu de ses dangers. «L’avertissement de 1943 n’est-il pas à l’image de la position de l’Église vis-à-vis du développement des armes et des stratégies nucléaires: des déclarations lucides sinon prophétiques, mais larges et sans impact concret sur le cours des événements stratégiques», relève l’historien militaire français Christian Malis.

Le cri de la terre qui monte vers le ciel

En février 1948, Pie XII revient à la charge qualifiant le nucléaire de «l’arme la plus terrible que l’esprit humain ait conçue jusqu’à présent». Le 24 décembre 1955, dans son message de Noël adressé au monde entier, le pontife brandit des images d’apocalypse: «Des villes entières, même parmi les plus grandes et les plus riches en histoire et en art, anéanties; un noir tapis de mort sur les matériaux pulvérisés, recouvrant d’innombrables victimes aux membres brûlés, tordus, éparpillés, tandis que d’autres gémissent dans les spasmes de l’agonie.»

Des avertissements rendus plus pressants encore par la crise des missiles de Cuba, qui en 1962, a amené le monde au bord de l’holocauste nucléaire. A travers Radio Vatican, le pape Jean XXIII lançait alors le 25 octobre un appel pour éviter le conflit: «La main sur la conscience, qu’ils entendent le cri angoissé qui, de toutes les parties de la terre, des enfants innocents aux personnes âgées, des individus aux communautés, monte au ciel: Paix! La paix!»

«Dans une guerre nucléaire, il n’y aurait pas de gagnants, mais seulement des victimes» Benoît XVI

Dans la lettre encyclique Pacem in Terris de 1963, Giuseppe Roncalli rappelait également que «les êtres humains vivent dans le cauchemar d’un ouragan qui peut éclater à tout moment avec une force inimaginable».

Le 24 juin 1968, quelques jours avant l’approbation du Traité de non-prolifération nucléaire, Paul VI réitérait l’urgence de «mettre fin à la course aux armements nucléaires». «Nous savons que l’accord, de l’avis de beaucoup, a de nombreuses limites en soi, qui empêchent certains gouvernements de lui accorder leur soutien inconditionnel. Mais cela – reconnaissait-il – reste un premier pas indispensable vers de nouvelles mesures dans le domaine du désarmement.»

Le remède: un bouleversement moral

Jean Paul II ne manqua pas non plus, en pleine guerre froide et en tant que pape issu du bloc soviétique, de rappeler le danger atomique. Dans un discours à l’UNESCO en 1980, il exhorta les hommes de science à engager toute leur autorité morale «pour sauver l’humanité de la destruction nucléaire», rapporte Vatican News. En 1981, en visitant le Mémorial de la Paix à Hiroshima, il souligna que si se souvenir du passé permet de «s’engager pour l’avenir», «se souvenir d’Hiroshima aboutit à détester la guerre nucléaire». Après avoir rencontré les survivants de l’attaque atomique, le pape polonais avait à nouveau interrogé les scientifiques sur la moralité même de l’existence des armes capables de détruire l’humanité.

«Notre avenir sur cette planète, exposée au risque de l’anéantissement nucléaire, prévenait Jean Paul II, dépend d’un seul facteur: l’humanité doit mettre en œuvre un bouleversement moral.» Durant son long pontificat, Karol Wojtyla reviendra à plusieurs reprises sur l’absurdité des armes de destruction massive et encouragera les efforts de désarmement.

Pas de gagnants

Son successeur, Benoît XVI, ayant également vécu la Seconde Guerre mondiale, tiendra la même ligne de sévérité sur les armes nucléaires. Le pontife allemand a notamment appuyé l’engagement des Nations Unies en faveur d’un désarmement progressif et de la création de zones exemptes d’armes nucléaires. Dans son Message pour la Journée mondiale de la Paix, en 2006, il définissait comme «désastreuse» et «fallacieuse» la perspective adoptée par les gouvernements qui «s’appuient sur les armes nucléaires pour assurer la sécurité de leurs pays». «Dans une guerre nucléaire, en fait, notait Joseph Ratzinger, il n’y aurait pas de gagnants, mais seulement des victimes.»

Un instrument illégitime

Après lui, le pape François n’a pas non plus ménagé ses efforts dans la même direction et promu des initiatives concrètes. En novembre 2017, il a notamment réuni autour d’une même table des hommes politiques, des prix Nobel et des scientifiques pour chercher de nouveaux moyens de libérer le monde des armes nucléaires. «Les armes nucléaires, a-t-il déclaré à l’ouverture de la conférence, ne sont pas seulement immorales, elles doivent aussi être considérées comme un instrument illégitime de la guerre.»

«L’idéal serait que les États-Unis et le Japon puissent vraiment se réconcilier et travailler ensemble pour le désarmement», Mgr Joseph Mitsuaki Takami, archevêque de Nagasaki

Lors de son voyage apostolique au Japon, le pontife argentin a également visité le Mémorial de la paix à Hiroshima, le 24 novembre 2019. Il y a précisé que «l’utilisation de l’énergie atomique à des fins de guerre est immorale, tout comme de la même manière la possession d’armes atomiques est immorale».

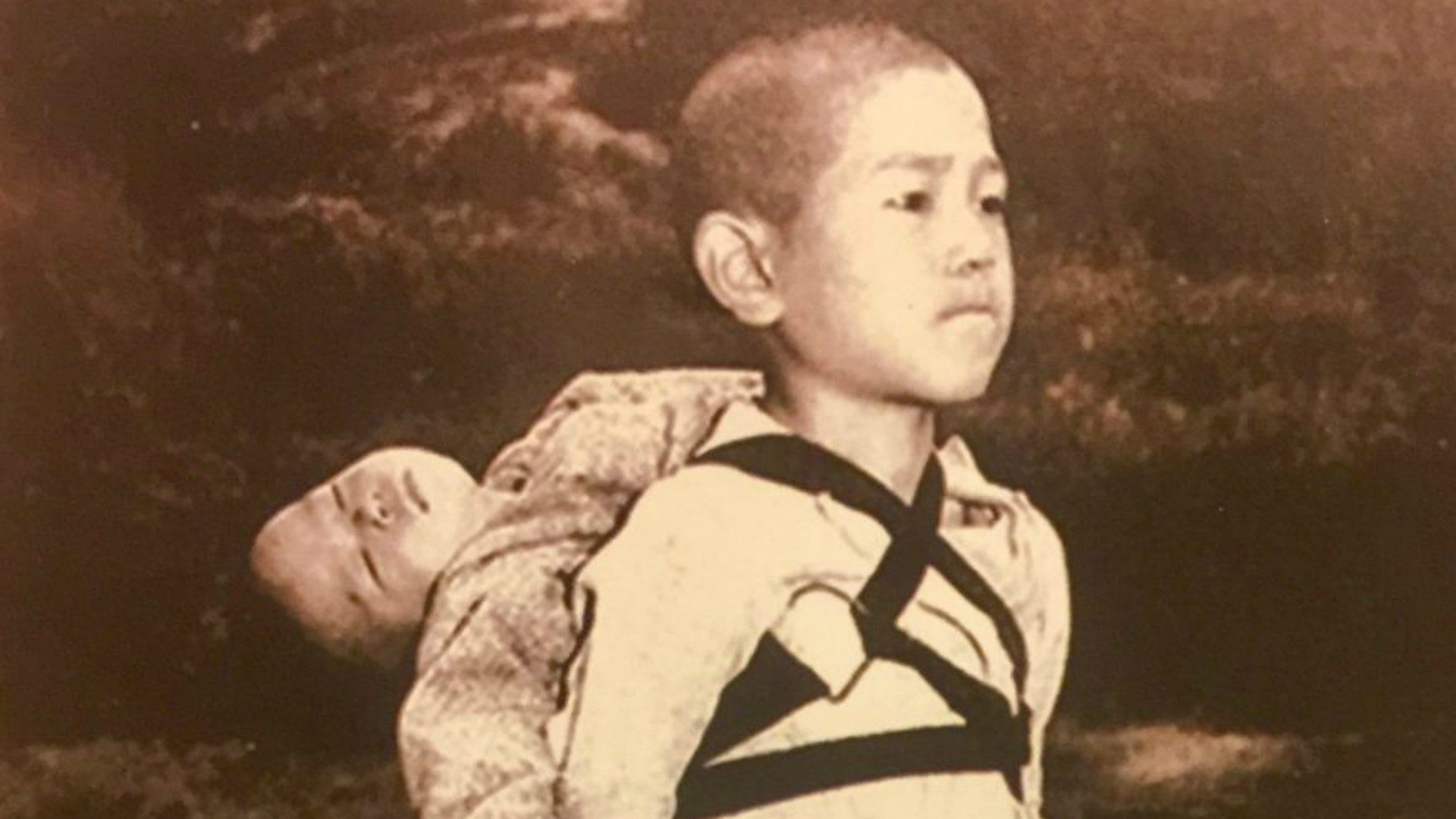

L’un des symboles les plus forts de l’engagement de François est la distribution aux journalistes qui l’accompagnaient dans son voyage au Chili, en 2018, d’une photo représentant un petit garçon japonais portant sur son dos son petit frère mort suite au bombardement de Nagasaki. «Une telle image suscite plus d’émotion que mille mots», avait-il assuré.

Nécessité du désarmement

Les épiscopats, notamment ceux des pays concernés par l’armement nucléaire, se sont aussi mobilisés à maintes reprises contre l’armement nucléaire. «L’enseignement de l’Église catholique exige que tout usage de la force soit proportionné et sélectif», rappelle ainsi un document sur l’Église et les armes nucléaires publié en 2020 par la Conférence des évêques catholiques des États-Unis (USCCB). «Il [l’usage de la force, ndlr] ne doit pas produire plus de mal que de bien et doit respecter l’immunité des non-combattants et protéger les civils.»

L’Église s’oppose ainsi depuis longtemps à l’utilisation des armes nucléaires, à la politique de dissuasion et au développement de nouvelles armes de ce type. Elle demande instamment que la dissuasion nucléaire soit remplacée par des mesures concrètes de désarmement, fondées sur le dialogue et les négociations multilatérales, soulignent les évêques américains.

Japon et États-Unis ensemble pour le désarmement?

En 2020, à l’occasion des 75 ans des bombardements nucléaires sur le Japon, Mgr Joseph Mitsuaki Takami, archevêque de Nagasaki, a participé à un séminaire en ligne sur la paix et le désarmement avec Mgr David J. Malloy, évêque de Rockford (Illinois) et président du Comité Justice et Paix de la Conférence des évêques des États-Unis (USCCB). «Le monde doit changer de chemin, et passer de la course aux armements à la course à la paix, en arrêtant enfin les menaces qui pèsent sur la création de Dieu», ont déclaré les deux évêques, à cette occasion.

«Tant que l’idée que les armes sont nécessaires au processus de paix persistera, il sera difficile de réduire le nombre d’armes nucléaires, sans parler de les abolir, a ajouté Mgr Takami, lui-même survivant du bombardement. L’idéal serait que les États-Unis et le Japon puissent vraiment se réconcilier et travailler ensemble pour atteindre ces objectifs.» (cath.ch/rz/mp)

Un éclair plus éblouissant que le soleil

Le 8 août 1945, la presse reprend une dépêche de l’agence américaine United Press qui décrit ‘l’expérience’ d’Hiroshima comme un spectacle certes terrifiant mais grandiose. Le pilot de l’Enola Gay qui a largué la bombe raconte: «Hiroshima a été frappé par un éclair plus éblouissant que le soleil. La bombe fut lâché par un temps splendide à 9h15 du matin. (…) Ce que nous avons vu ensuite est indescriptible. Après l’éclair tout disparut dans un nuage de fumée et de poussière, les rues, les maisons, les quais et les dépôts.»