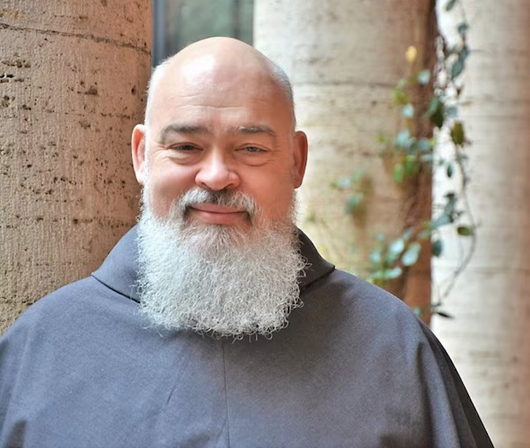

Mgr Dominique Mathieu: «J’imagine que le pape aimerait se rendre en Iran»

À la tête du diocèse de Téhéran-Ispahan depuis 2021 et futur cardinal, Mgr Dominique Mathieu, 61 ans, est l’un des prélats les plus discrets de l’Église catholique. En donnant un cardinal à ce pays comptant plus de 80 millions de musulmans et quelque 2000 catholiques latins, le pape François poursuit son désir d’une Église minoritaire en dialogue.

Dans cet entretien, le franciscain belge – il appartient aux Frères mineurs conventuels – donne des clés de lecture pour comprendre son cardinalat tant au niveau spirituel que diplomatique. Passionné d’astronomie, il retrace aussi son parcours qui l’a conduit notamment au Liban. Il raconte enfin le quotidien d’un archevêque amené à «tout gérer» avec une minuscule équipe et un budget de 35’000 dollars par an.

Quelle lecture spirituelle faites-vous de votre cardinalat ?

Avant de devenir religieux, un de mes confrères a prié pendant de nombreuses années devant la porte fermée d’une église en Iran. Une porte, même si elle est fermée, n’est pas un mur. En tant qu’archevêque de Téhéran, je veux être celui qui s’efforce d’assurer l’existence de cette porte. Car demain, ou dans vingt ans, elle pourra peut-être s’ouvrir.

Dans mon cas, je vois le cardinalat comme une opportunité de franchir cette porte, mais surtout pour sortir! Je m’explique: en tant qu’archevêque de Téhéran, je poursuis ma mission dans mon Église locale. Mais la fonction de cardinal me permet de lever les yeux à l’échelle de l’Église universelle. Comme le pape l’a écrit aux cardinaux, nous sommes des conseillers qui, à partir de nos réalités locales, amènent une expérience et une culture à l’Église universelle. C’est pour cela que le pape voit dans des petites réalités ecclésiales comme celle de l’Iran une richesse pour l’ensemble.

Était-ce aussi pour le pape une manière d’honorer l’Iran ?

Je crois effectivement que le pape donne un signal au pays. Il l’a d’ailleurs dit publiquement lors de l’audience du 20 novembre où je me trouvais avec des ayatollahs. «L’Église n’est pas contre le gouvernement. Non: ce sont des mensonges!» a-t-il insisté, en assurant que les catholiques étaient là pour apporter leur contribution pour le bien de la société iranienne.

«Le pape voit dans des petites réalités ecclésiales comme celle de l’Iran une richesse pour l’ensemble.»

Je pense aussi que ce «cardinalat en sortie» offre l’opportunité d’un autre point de contact avec les autorités. Pour donner un exemple, le Vatican a déployé ces derniers mois deux niveaux de diplomatie avec la guerre en Ukraine. La secrétairerie d’État et les nonciatures jouent leur rôle classique, tandis que le pape a envoyé le cardinal Mario Zuppi pour jouer une autre partition. Il peut ainsi atteindre des niveaux qui ont sans doute davantage de prises sur la réalité humanitaire concrète.

L’annonce de votre cardinalat est tombée en pleine escalade de violences au Moyen-Orient. Le pape François a-t-il souhaité envoyer un signe supplémentaire d’attention?

C’est possible. Quand nous regardons la Terre Sainte aujourd’hui, c’est comme si nous regardions le Christ crucifié. Nous devons voir cette souffrance, la trouver inadmissible. Mais nous ne pouvons pas en rester là. Il faut l’espérance de la Résurrection. Il faut croire qu’il y a aussi dans cette crise terrible une histoire de salut qui se joue.

Quel est votre lien avec le pape François?

La première fois que je l’ai rencontré, il m’a dit par trois fois poverino, c’est-à-dire mon pauvre. C’était après ma nomination comme archevêque de Téhéran. J’ai pu avec lui échanger sur l’Iran. Il est bien au courant des dossiers. Je crois aussi qu’il reste fasciné par l’Asie et ces mondes particuliers. Dans nos relations, il est très chaleureux, très libre et ouvert. Je le vois comme une figure paternelle, mon père ayant 86 ans et lui 87 ans. Mais il est aussi comme un frère.

Comment un franciscain belge en arrive-t-il à devenir archevêque de Téhéran ?

Depuis le début de ma vocation, la mission m’a fasciné. Ma famille me dit que ma vocation remonterait à l’âge de 5 ou 6 ans. Enfant, j’ai habité chez mon grand-père maternel qui était aussi mon parrain. J’ai un jour hérité de la chambre de l’oncle Octave, ancien évêque capucin au Congo. Là se trouvaient des livres de dévotion, dont un sur les oblats au Canada, un autre sur les jésuites en Chine et un troisième sur Assise et saint François, mon préféré.

Par un concours de circonstances, j’ai fini par rencontrer les franciscains conventuels. J’ai fait mon noviciat en Allemagne, je suis venu étudier à Rome et je suis rentré en Belgique. J’ai alors réalisé que je ne pourrai pas aller en mission car il fallait m’occuper de notre réalité âgée – il n’y avait plus eu d’ordination depuis 30 ans avant la mienne!

À Bruxelles, j’ai donc utilisé mon confessionnal pour partir en mission. Puis, après avoir fermé des couvents en Belgique, renouvelé celui de Bruxelles et enterré un grand nombre de mes frères, j’ai été envoyé au Liban.

Ce furent vos premiers pas en Orient…

Oui. Il y avait là-bas une jeunesse dynamique et fascinée par la spiritualité. Elle manquait aussi d’encadrement. J’ai quitté la Belgique en 2013 dans le contexte difficile de la révélation des abus sexuels. Quand je suis arrivé au Liban, on m’a mis aumônier de 350 scouts: j’étais terrorisé à l’idée de me retrouver avec tous ces jeunes. Mais ce pays m’a libéré de mes peurs. Mon cœur s’y est attaché au point que la question d’ouvrir un nouveau couvent s’est posée. Dans cette réflexion, la nonciature a évoqué une implantation en Iran. Mais la Providence en a décidé autrement puisque le Chapitre général de mon ordre m’a appelé pour me demander de devenir assistant pour l’Europe centrale.

En quittant le Liban, j’ai eu le sentiment de partir comme les Rois mages avaient quitté leur terre 2000 ans plus tôt. J’espérais pouvoir un jour revenir vers elle. Quand j’ai été nommé archevêque de Téhéran, je me suis souvenu que les Rois mages n’étaient pas revenus par le même chemin, et que j’allais finalement me rendre dans leur Perse d’origine. En tant que passionné d’astronomie, j’aime voir les choses de cette façon.

«En quittant le Liban, j’ai eu le sentiment de partir comme les Rois mages avaient quitté leur terre 2000 ans plus tôt.»

Comment se déroule la journée d’un archevêque de Téhéran ?

Commençons par la nuit! Vu mon âge, je me lève une fois et j’en profite pour réciter l’office des lectures avant de me rendormir. Le matin, je regarde l’actualité et me rends à la chapelle. Quand la messe est le matin, à 7h30, il peut y avoir quelques religieuses. Dans l’Église latine de Téhéran, il y trois Filles de la charité iraniennes. Et à Ispahan, une Italienne et une Autrichienne, qui pendant de longues années ont soigné et accompagné des lépreux.

Après un petit déjeuner, je me mets à mon bureau jusqu’à 14h. Avec mes trois assistantes, deux à l’évêché et une pour les paroisses, il s’agit de tout gérer! Notre diocèse a des ressources humaines à former et est financièrement limité, avec environ 35’000 dollars de budget par an, ce qui correspond à un salaire annuel moyen en France. Et le coût de la vie, suite à des années d’embargo et sanctions, pèse de plus en plus sur la population. Et n’allez pas croire qu’en devenant cardinal je toucherai un salaire du Vatican! La divine Providence n’a jamais manqué et ma devise est et reste: «Mon Dieu, en toi j’ai confiance.»

Quelles sont les autres activités de votre ministère ?

Je m’occupe des choses matérielles, du bâtiment qu’il a fallu nettoyer, des bibliothèques qu’il a fallu réaménager. En Iran, en dehors du sacrement de l’eucharistie et de la réconciliation, les autres sont rares. D’autres demandes proviennent d’étudiants, d’auteurs iraniens non chrétiens qui ont travaillé sur des traductions de la Bible, etc.

J’ai aussi un projet de formation de catéchistes et d’animateurs. Après un temps de formation, j’ai institué la secrétaire paroissiale ministre de l’acolytat et du lectorat. J’ai ainsi appliqué la synodalité! C’est une nécessité pour notre Église latine qui n’a pas de prêtres, hormis le nonce et son secrétaire.

Après le déjeuner, que je cuisine, je pars dans l’une des 3 paroisses de Téhéran pour assurer une présence. Je rencontre mes fidèles dans les paroisses et non à leurs domiciles. Mes soirées sont consacrées à la lecture, parfois à l’apprentissage du persan.

Vous utilisez cette langue?

Nous ne pouvons pas l’utiliser pour la liturgie. J’utilise donc l’anglais, qui est la langue commune chez les Latins, parfois le français. Dans les conversations de tous les jours, je parle aussi l’anglais. Avec l’administration iranienne, mon secrétariat communique en persan. J’aurais aimé parler plus rapidement cette langue, mais mon arrivée en 2021 a demandé beaucoup d’énergie et de travail physique. Mon prédécesseur étant parti avant mon arrivée dans le pays, je n’avais presque personne pour assurer la transmission des informations et remettre les choses en ordre.

Voyagez-vous à l’intérieur du pays?

Je peux circuler dans le grand Téhéran. Pour me rendre à Ispahan, dans le centre du pays où se trouvent deux religieuses, ou encore à Tabriz, dans le nord-ouest où nous avons une église, je dois annoncer ma venue auprès des autorités. Il faut aussi que la personne qui m’accueille fasse de même.

Êtes-vous parfois gagné par le sentiment de solitude?

Je suis assez seul, mais je ne me sens pas isolé car la présence spirituelle de mes frères est réelle. La fraternité est une chose que j’ai découverte au fil de mon parcours. J’essaye de créer ici cet esprit de communauté. Souvent, quand je suis amené à travailler avec des immigrés, j’observe qu’ils essayent de défendre leur identité coréenne ou bien philippine, afin de reproduire ici leur Église. Mais nous devons plutôt chercher à former ensemble une réalité ecclésiale nouvelle.

Des messes sont-elles célébrées chaque jour?

Oui. En Iran, les jours de repos sont le jeudi après-midi et le vendredi. Dans notre Église latine, les célébrations festives sont donc principalement le vendredi, jour où les gens peuvent venir. Toutes les célébrations sont annoncées au Ministère de la culture et de l’orientation islamique.

Un voyage du pape François en Iran est-il envisageable ?

L’Iran est un pays où la réciprocité est importante. Le pape François s’est rendu en Irak en 2021 et cela ne s’était jamais fait. Il y a rencontré l’ayatollah Al-Sistani. Je pense qu’il ne faut pas exclure de la part du Saint-Père un tel périple en Iran. Regardez: le pape François ne va pas à Paris pour la réouverture de Notre-Dame, mais il se rend à Ajaccio chez mon cher confrère François Bustillo. C’est ça le pape François! J’imagine qu’il aimerait se rendre en Iran comme il s’est rendu en Mongolie, à la rencontre d’une minorité chrétienne. (cath.ch/imedia/hl/lb)