Qu'avons-nous retenu d'Hiroshima? Une exposition au MIR interroge notre mémoire

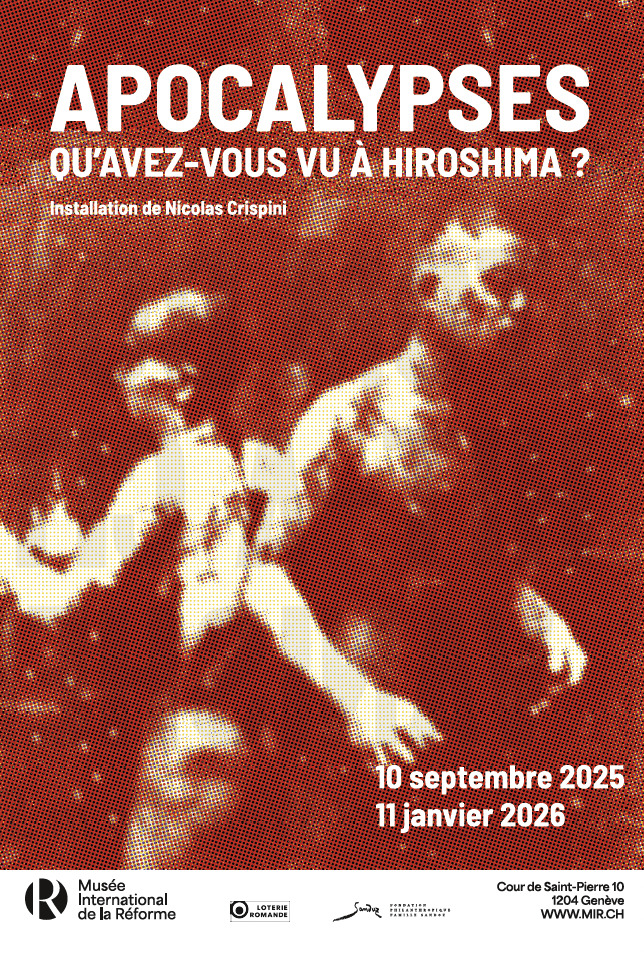

Avec «Apocalypses. Qu’avez-vous vu à Hiroshima?» le Musée international de la Réforme (MIR) explore notre mémoire de l’événement. Il s’interroge aussi sur les façons dont les sociétés humaines gèrent depuis 80 ans «l’inhumanité de leur surpuissance», selon une expression du médecin Albert Schweitzer présentée en ouverture de la nouvelle exposition temporaire, inaugurée le 10 septembre 2025.

Le premier témoin occidental des destructions de la bombe atomique à Hiroshima est Suisse, rappelle l’exposition du MIR. C’est un délégué du CICR, Fritz Bilfinger, envoyé sur place depuis Tokyo le 29 août 1945 pour confirmer les rumeurs qui circulent à propos de l’explosion du 6 août. Neuf ans plus tard, dans son discours de réception du Prix Nobel de la paix qui lui a été décerné en 1952, le médecin protestant Albert Schweitzer s’alarme de l’utilisation militaire de l’atome qui ouvre la possibilité d’anéantir l’humanité. «Nous devenons inhumains à mesure que nous devenons des surhommes», déclare-t-il.

L’Apocalypse, moins définitif que l’atome

Hiroshima et Nagasaki représentent un point de bascule dont on peine à prendre encore la mesure, interpelle le musée genevois. Quelques 450 objets, photos, installations, documents et dispositifs audiovisuels ont été réunis et conçus par le photographe genevois Nicolas Crispini, commissaire de l’exposition. Le MIR invite à remonter le temps pour entendre et voir les victimes des explosions atomiques, mais aussi pour observer ce que le monde a retenu de cet événement aux résonances cataclysmiques.

D’où des références à l’Apocalypse biblique, avec une reproduction géante, dans la première salle, d’une illustration d’un passage de l’Apocalypse de Jean réalisée par l’atelier du peintre Lucas Cranach pour la Bible de Luther, parue en 1534. Mais «contrairement à Jean de Patmos, narrateur énigmatique de l’Apocalypse Biblique, qui décrit ses visions de la fin des temps comme un avertissement destiné aux premières communautés chrétiennes, un hiver nucléaire ne laisserait en vie personne pour en témoigner, ni pour en garder la mémoire», soulignent les concepteurs de l’exposition, en référence au philosophe Günther Anders.

Le concept de «paix armée»

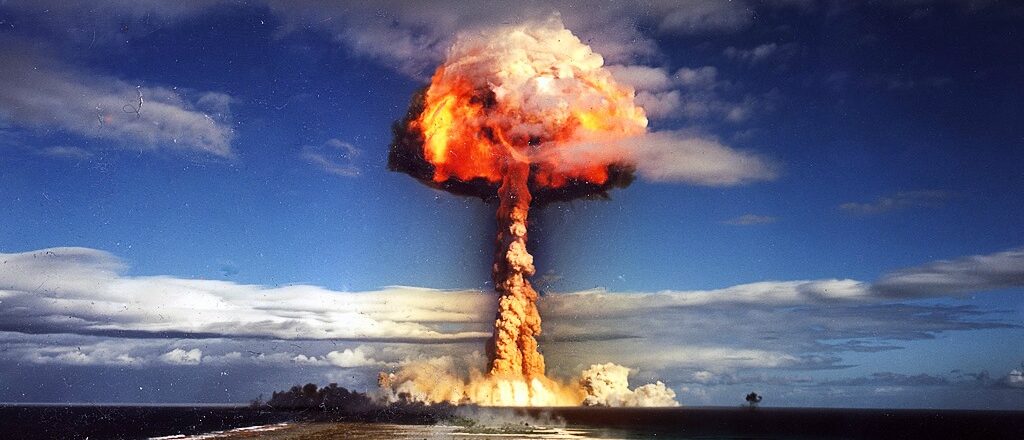

Dans les deux salles suivantes, images et installations se conjuguent pour rappeler la réalité des effets de l’arme atomique en 1945: anatomies brûlées, paysages dévastés, ombres rescapées derrière des corps partis en fumée. Le journal lu d’un témoin des jours de la bombe ramène les visiteurs dans l’intimité des premiers moments de la déflagration.

La quatrième salle est consacrée aux efforts déployés par la suite, durant 50 ans, pour convaincre les Occidentaux du bienfondé de l’atome, «instrument de paix», selon un adage remontant au IVe ou Ve siècle: «Si tu veux la paix, prépare la guerre» (Si vis pacem, para bellum).

La bombe fait irruption dans la culture de masse, à travers le cinéma, la musique, la bande dessinée… Le visiteur de l’exposition pourra découvrir un étonnant bric-à-brac d’objets, de BD, d’affiches et de documents destinés à rassurer la population quant aux risques de l’emploi de l’énergie atomique véhiculant cette évolution. Cette collection est constitué depuis 15 ans par Nicolas Crispini, sous le nom d’«Atlas 235» (référence à l’uranium 235, déterminant pour la fission nucléaire).

Une exposition «lanceuse d’alerte«

Enfin, dans la dernière salle, les témoignages de treize rescapés recueillis par le photographe genevois se succèdent, trois par trois, dans une installation immersive. «Ces personnes âgées étaient profondément touchantes dans la manière dont elles racontaient le drame. Je tenais beaucoup à ce qu’il y ait dans l’exposition une présence humaine. La voix, la respiration, la photographie ne peut pas les montrer », explique dans le dossier de presse Nicolas Crispini.

En parallèle, treize grands tirages de photos prises à hauteur de satellite dressent la carte intercontinentale des essais atomiques et des accidents nucléaires. Le péril nucléaire n’est pas enterré. Il menace toujours d’extinction toute vie sur la planète. (cath.ch/com/lb)