Homélie du 24 novembre 2019 (Lc 23, 35-43)

Abbé Marc Donzé – Basilique Notre-Dame, Lausanne

Autant le dire tout de suite, je n’aime pas que soit accolé au nom de Jésus-Christ le titre de roi.

Pourquoi ? A cause de toutes les représentations qui peuplent notre esprit autour de ce titre, porté tant de fois à travers l’histoire. Il y a les rois cruels et sanguinaires, avides de pouvoirs et de conquêtes. Il y a aussi de bons rois, comme le fut David, qui prêtent attention à leur peuple, mais souvent de façon partiale et arbitraire ; et qui par la force des choses doivent lever des impôts et équiper des armées. Aujourd’hui, il y a même des rois qui ont une fonction purement juridique et représentative, sans pouvoir réel ; il sont en quelque sorte décoratifs et dispendieux et font le bonheur des magazines people.

Or, Jésus-Christ n’est ni cruel, ni arbitraire, ni décoratif. Avec lui, il n’est pas question de domination, de violence, d’accaparement ou de luxe.

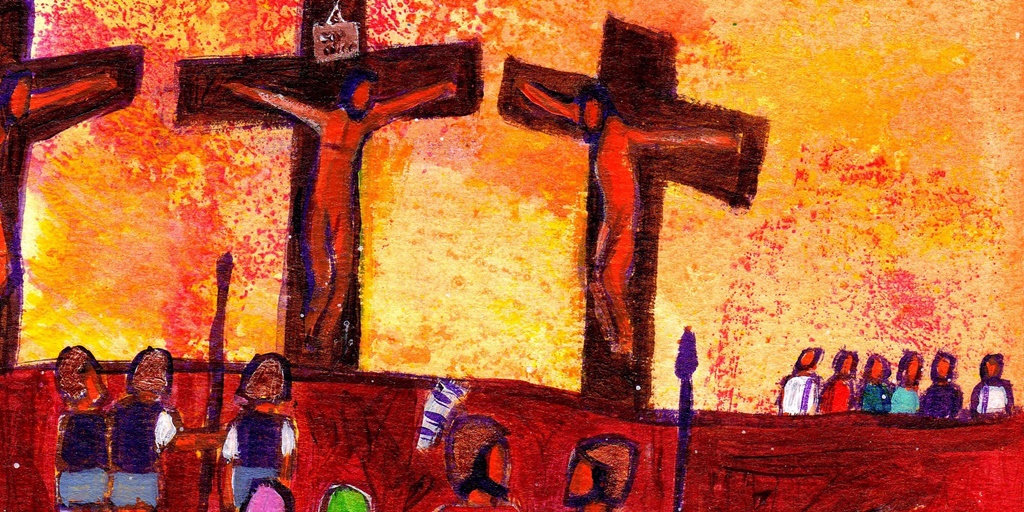

« Ma royauté n’est pas de ce monde »

D’ailleurs, il ne devait lui-même pas apprécier le titre de roi. Le seul moment où il l’accepte, c’est devant Ponce Pilate, quand il est totalement réduit à l’impuissance et qu’il va être condamné au supplice de la croix. Et c’est pour ajouter aussitôt : ma royauté n’est pas de ce monde. Elle est donc d’un tout autre ordre. Parce qu’il ne comprenait pas, et par dérision, Pilate fit inscrire sur la croix : Jésus de Nazareth, roi des Juifs.

A tous les autres moments de sa vie, Jésus fit tout ce qu’il faut pour échapper au titre de roi. Par exemple, après la multiplication des pains, « se rendant compte qu’ils allaient venir s’emparer de lui pour le faire roi, il s’enfuit dans la montagne, tout seul » (Jean 6, 15).

Le Christ est notre horizon

Alors, que faire de ce titre, qui n’est pas très heureux, de Roi de l’univers ? Le mieux, c’est de recourir aux titres qui sont donnés dans cette belle hymne de l’épître aux Colossiens, que nous venons d’entendre. En un mot, pour dire avec saint Paul notre foi, le Christ est le Premier-né.

D’abord, il est le Premier-né de toute créature. Qu’est-ce à dire ? Dans le cœur de Dieu, toute la création trouve son accomplissement – sa part la plus pure et la plus splendide, si l’on veut – dans le Christ. Toute l’évolution du monde va vers l’homme, et l’homme le plus accompli dans l’amour, la paix, la lumière, l’homme le plus harmonieux, l’homme le plus ajusté au cœur de Dieu, c’est Lui, Jésus-Christ. C’est pourquoi nous pouvons nous laisser inspirer par lui, éclairer par lui, aimer par lui, habiter par lui, car il nous montre et il nous donne le chemin à vivre pour être pleinement homme, femme, enfant. Le Christ est notre horizon. Pas seulement un horizon lointain ; mais bien une présence active de lumière.

Le Christ, premier-né d’au-delà de la mort

Il est aussi le Premier-né d’entre les morts. Qu’est-ce à dire encore une fois ? Le Christ a traversé ! Il a traversé toute la condition humaine. Il a traversé toutes les atteintes du mal et même tous les soubresauts du cosmos. Il a traversé la mort. Il a traversé en homme libre, en homme debout, sans violence, avec amour. Et au bout de cette immense traversée, il y a la vie. Il est devenu le premier des ressuscités, le premier-né d’au-delà de la mort.

Mais cette traversée n’est pas sans effet. Elle apporte avec elle la réconciliation. Par lui, tous les êtres sont réconciliés, aussi bien sur la terre que dans les cieux.

Plus encore, elle apporte la plénitude, ou pour parler avec saint Paul : elle apporte le Plérôme. Tout devient vie, est rempli de la Présence de l’Amour de Dieu : le Christ en premier ; et tous les humains qui y consentent ; et tout l’univers.

Le Christ communique sa lumière, sa force, son amour, sa beauté

Donc l’avenir des hommes, l’avenir du monde, c’est la belle lumière de la Résurrection. Comprenons bien que le Christ ressuscité n’est pas présent de façon passive, voire décorative. Au contraire, il donne des énergies nouvelles pour qu’avance la vie, la réconciliation, l’amour, la paix. Et si le chemin est long, si long, si ardu, si tourmenté, ce n’est pas à cause de lui, c’est à cause de la liberté des hommes qui n’accueillent sa présence que de manière partielle et imparfaite. Il reste qu’en tout, à travers tout, malgré tout, le Christ communique sa lumière, sa force, son amour, sa beauté à tous les humains et à l’univers entier.

Alors comment appeler cette fête ? Le Christ Oméga, pour parler comme l’Apocalypse, qui nous attire et nous invite jusqu’à la plénitude des temps. Le Christ Plérôme, pour le dire avec saint Paul, en qui tout est et tout sera accompli. Le Christ Évoluteur, pour le dire avec Teilhard de Chardin, qui fait évoluer le monde vers son harmonie. Qu’importe, pourvu que l’on évite les images de puissance et de domination. Car il est notre frère qui nous donne sa vivante et divine énergie ; notre frère premier-né.

C’est de toi que viennent la paix, l’amour et la lumière

A ce propos, j’ai une suggestion à faire. Vous savez tous qu’à la fin du Notre Père, on dit : car c’est à toi, qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C’est dit du Père, mais cela peut être dit aussi du Fils, puisque tout ce qui est au Père est au Fils et tout ce qui est au Fils est au Père.

Dans notre esprit, ces trois mots : règne, puissance, gloire, sont associés à la domination et peuvent générer une servile soumission, comme on peut le voir dans diverses traditions religieuses. Ne pourrait-on pas les remplacer ? Règne deviendrait paix, puisque c’est un règne de paix qui est promis. Puissance deviendrait amour, puisque la seule puissance de Dieu devant la liberté des hommes est celle de l’amour. Gloire deviendrait lumière, puisque Dieu n’est pas écrasant, mais il est solaire. Et, en plus, comme Dieu n’est pas propriétaire, mais toujours en train de donner, on pourrait éviter les mots d’appartenance.

La prière deviendrait donc : car c’est de toi que viennent la paix, l’amour et la lumière. Car c’est la volonté du Père, et c’est l’action du Christ qui traverse tous les éléments de l’univers. Amen

Christ Roi de l’univers

Lectures bibliques : 2 Samuel 5, 1-3; Psaume 121, 1-2, 3-4, 5-6; Colossiens 1, 12-20; Luc 23, 35-43

L’histoire complexe du christianisme au Japon

L’offensive turque dépeuple les villages chrétiens du nord de la Syrie

Homélie du 17 novembre 2019 (Lc 21, 5-19 )

Abbé Bernard Allaz – Eglise St-Vincent, Farvagny, FR

L’amitié est plus forte que la pauvreté.

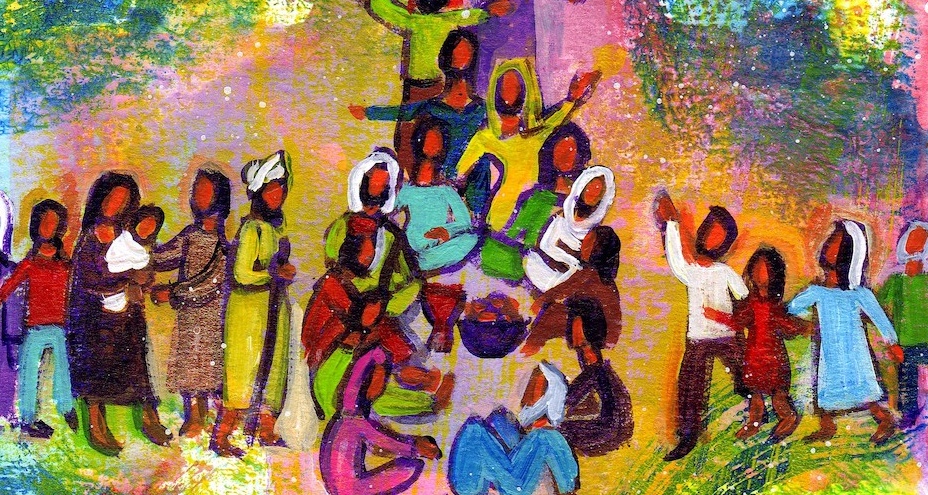

En ce 33ème dimanche du temps ordinaire, notre Pape François nous interpelle. Il nous invite à célébrer la 3ème journée mondiale des Pauvres, Voici quelques extraits de son message : « Le pauvre n’est pas oublié jusqu’à la fin, l’espérance des malheureux ne périt pas à jamais » (Ps 9, 19). Oui, les paroles du psaume manifestent une actualité incroyable. Ils expriment une vérité profonde que la foi parvient à imprimer avant tout dans le cœur des plus pauvres : rendre l’espérance perdue devant les injustices, les souffrances et la précarité de la vie. (…)

Récemment, nous avons pleuré la mort d’un grand apôtre des pauvres, Jean Vanier, qui, avec son dévouement, a ouvert de nouvelles voies au partage avec les personnes marginalisées en vue de leur promotion. Jean Vanier a reçu de Dieu le don de consacrer toute sa vie aux frères gravement handicapés que la société a souvent tendance à exclure. Il a été un “saint de la porte d’à côté”. Avec son enthousiasme, il a su rassembler autour de lui de nombreux jeunes, des hommes et des femmes, qui, avec un engagement quotidien, ont donné de l’amour et redonné le sourire à tant de personnes faibles et fragiles, en leur offrant une véritable “arche” de salut contre l’exclusion et la solitude. Son témoignage a changé la vie de nombreuses personnes et a aidé le monde à regarder les plus fragiles et les plus faibles avec un regard différent. Le cri des personnes pauvres a été entendu et a produit une espérance inébranlable, créant des signes visibles et tangibles d’un amour concret que nous pouvons toucher de nos mains jusqu’à aujourd’hui.

Une réelle préoccupation pour les personnes

L’engagement des chrétiens, à l’occasion de cette Journée mondiale, et surtout dans la vie de tous les jours, ne consiste pas uniquement en des initiatives d’assistance qui, bien que louables et nécessaires, doivent viser à renforcer en chacun l’attention maximale qui est due à chaque personne en détresse. « Cette attention à l’amour est le début d’une réelle préoccupation » (ibid., n. 199) pour les personnes pauvres dans la recherche de leur véritable bien.

Les pauvres ont avant tout besoin de Dieu, de son amour rendu visible par des personnes saintes qui vivent au côté d’eux, lesquelles, par la simplicité de leur vie, expriment et font émerger la force de l’amour chrétien… Les pauvres ont besoin de nos mains pour se relever, de nos cœurs pour ressentir à nouveau la chaleur de l’affection, de notre présence pour vaincre la solitude. Ils ont simplement besoin d’amour. (…) affirme le pape François. (1)

Laisser l’autre nous révéler notre propre humanité

« Apprenons les uns des autres » Dans la lettre ouverte les participants et participantes de l’Université de la diaconie de janvier 2019, à Fribourg, nous invitent par l’appel : « Brisons la solitude. Construisons ensemble ! » à nous engager. Nous avons fait l’expérience que toute parole compte et que celle des personnes vivant la précarité est souvent une parole de Vie. Ensemble, nous sommes invités à construire le Royaume de Dieu et laisser l’autre nous révéler notre propre humanité. Les paroisses catholiques et les communautés chrétiennes ont pour vocation d’être des lieux de fraternité. Les kermesses, les événements liés aux fêtes chrétiennes et les apéritifs autour des célébrations sont notamment des lieux-phares. Cependant, ces espaces sont souvent intimidants et hermétiques pour les nouvelles personnes. Celles en situation de précarité y trouvent rarement leur place. S’ouvrir à l’autre en ne le réduisant pas ses actes ou à son apparence, c’est entrer véritablement dans la dynamique de l’Evangile.

Semer des signes tangibles d’espérance

En Suisse, 36,1% de la population connaît le sentiment de solitude à des degrés divers (2). Beaucoup l’ont affirmé lors de nos rencontres. Souvent ce sont d’abord les personnes en précarité qui entendent cet appel et y répondent. Ne les laissons pas seules ! Ouvrons les portes de nos maisons, de nos cures, de nos églises afin que toutes et tous puissent entrer et participer à la vie de nos communautés humaines et chrétiennes. Mais encore, osons rejoindre celles et ceux qui se cachent et n’osent plus sortir. Ne prenons pas le risque de blesser leur espérance. Créons des réseaux de solidarité avec les personnes exclues ou marginalisées. Nous suggérons de mettre en valeur et de développer davantage de lieux d’accueil participatifs en lien avec les plus démunis d’entre nous, afin que tous puissent retrouver un peu de chaleur humaine, partager ce qui fait leur quotidien, se réjouir en présence d’amis, écouter et vivre ensemble la Parole de Dieu, et prier. L’accueil et la charité envers les « plus petits » est constitutif de l’être même de l’Eglise. Comme nous le rappelle le pape François « La condition, pour que les disciples du Seigneur Jésus soient des évangélisateurs cohérents, est de semer des signes tangibles d’espérance. » (1) Nous voulons maintenant avancer au large et sortir au-delà de nous-mêmes.

Dans notre Eglise, celle particulièrement du canton de Fribourg, nous sommes touchés par la faible participation de la pratique religieuse dans plusieurs de nos paroisses. C’est un appel de la pauvreté de nos communautés qui peinent à se rassembler. Il est urgent de favoriser la convivialité, de favoriser l’après messe par un temps de partage, d’échange. « Il faut que nous convertissions, Jean Vanier le disait souvent : celui qui pratique la générosité est en haut, au-dessus. Il se penche pour donner. Celui qui recherche la communion est en bas. Il se lève pour échanger, pour partager, pour être « avec. »… Prenons l’option préférentielle pour les pauvres. » (3) Souvenons-nous que l’amitié est plus forte que la pauvreté. Amen, alléluia !

1. Pape François, message de la 3ème Journée mondiales des Pauvres, 17 novembre 2019, L’Espérance des pauvres ne sera jamais déçue.

2. Selon le monitorage 2016 de la santé psychique en Suisse réalisé par l’Observatoire suisse de la santé (Obsan)

3. La Vie, du jeudi 14 novembre 2019 : « Fratello ouvre l’Eglise aux pauvres. P 60 et 61

33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Lectures bibliques : Malachie 3, 19-20a; Psaume 97, 5-6, 7-8, 9; 2 Thessaloniciens 3, 7-12; Luc 21, 5-19

Le nouveau chef des évêques américains est latino et progressiste

[rts:audio:10845588]

Patrick Godat: “Diacre, le symbole d’une Eglise qui s’ouvre“

Exilés en Jordanie: l’attente de réfugiés en quête d’un futur meilleur

Homélie du 10 novembre 2019 (Luc 20, 27-38)

Mgr Slavomir Kawecki – Eglise Saint Jean-Baptiste, Corsier, GE

Frères et sœurs, chers auditrices et auditeurs,

Chaque fois que nous lisons ou méditons la Parole de Dieu, nous avons la chance de recevoir des réponses aux questions que nous nous posons. Depuis toujours, on se demande ce qu’il y aura après la mort…

C’est le cas des sadducéens ! Ils ne croient pas en la résurrection des morts et tendent un piège à Jésus : à qui appartiendra, au jour de la résurrection, la femme qui a été l’épouse de 7 frères et qui ne leur a pas donné d’enfant ?

En guise de réponse, Jésus laisse entendre que la résurrection des morts transfigure notre vie dès maintenant.

– D’abord, Il les invite à comprendre que la résurrection des morts ne peut pas être considérée comme « une continuation de la vie présente mais, par la puissance de Dieu, comme quelque chose de totalement neuf[1] ». Une vie donc différente de celle que nous vivons ici-bas car « la Puissance de Dieu dépasse tout ce que nous pouvons imaginer[2] ». Ainsi, les relations matrimoniales, que les sadducéens voyaient se maintenir même après la résurrection, sont portées sur un autre plan de relations avec Dieu. Ce sont les relations humaines qui sont essentiellement en question dans la résurrection. Jésus cite l’épisode du « buisson ardent » afin de ne laisser aucun doute : c’est parce que je crois en Dieu, en un Dieu des vivants, que j’ai foi en la résurrection. « En douter reviendrait à douter de la Puissance de Dieu comme si le pouvoir de la mort était plus fort que celui de Dieu »[3]. Il me semble que Jésus reproche justement cela aux Sadducéens.

La Vie vécue comme Beauté, Amour, Lumière, Communion

– Ensuite, Jésus montre que l’homme, dans sa vie terrestre, peut être mort comme il peut aussi être vivant. Il peut être considéré comme mort quand il vit séparé des autres et de Dieu ; quand il ne connaît pas la Vie vécue comme Beauté, Amour, Lumière, Communion. Par contre, il peut être considéré comme vivant quand il s’ouvre, quand il accueille, quand il est en communion avec les autres et avec Dieu, c’est-à-dire, quand il sème la beauté, la joie, l’amour autour de lui.

Le pouvoir de l’homme ressucité

– Enfin, Jésus nous enseigne que notre foi en la résurrection est appelée à transformer notre manière de vivre aujourd’hui. Par exemple, en disant que, lors de la résurrection, on ne prend ni femme ni mari, il ne nie pas la valeur de l’amour conjugal ; au contraire, il affirme la valeur de l’amour universel dont l’amour conjugal n’est qu’un commencement et un signe. Par-là, il reconnaît que ce que les conditions de la vie terrestre rendent difficile à appliquer – comme aimer les autres comme soi-même – non seulement Dieu peut nous aider à le vivre, mais aussi il le rend possible dès maintenant. Car ce pouvoir est donné à l’homme ressuscité. Et la preuve que nous croyons en la résurrection qui transfigure notre vie aujourd’hui, c’est notre capacité d’élargir notre amour bien au-delà du cercle de nos intérêts : aimer ceux qui nous font du mal, pardonner à nos ennemis, prier pour ceux qui disent du mal de nous…

Frères et sœurs, chers auditrices et auditeurs ! Aujourd’hui, nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons reçu de la terre et du travail de nos mains, pour notre pain quotidien.

Fructifier, c’est le sens de notre vie

– En effet, si nous regardons ce qui se passe dans d’autres parties du monde ravagées par la sécheresse, la famine et les épidémies, nous nous rendons compte que pouvoir manger à notre faim ne va pas encore de soi de nos jours. Aussi, permettez-moi, en cette messe d’action de grâce, de m’adresser à vous qui travaillez la terre et la vigne : je vous considère comme de vrais théologiens ! Votre travail illustre bien le message de ce dimanche : la foi en la résurrection transfigure votre vie dès maintenant. D’une certaine manière, vous mettez en pratique le message de Jésus sur la vie éternelle car chaque vigneron sait qu’une vigne non taillée, au bout de deux ou trois ans, ne produit plus que du bois et des feuilles, sans fruits. Alors, émonder, tailler est une image de purification, d’épreuve. Il faut sans cesse élaguer, nettoyer pour concentrer la sève dans les bois porteurs. C’est le programme pour notre vie. Quand vous taillez la vigne, elle fructifie, elle donne davantage. Donner du fruit, porter beaucoup de fruits : voilà ce que Jésus vous et nous propose. Fructifier, c’est le sens de notre vie.

– Enfin, rendre grâce à Dieu, aujourd’hui, pour les bienfaits – de la récolte et des vendanges -, c’est reconnaître son activité créatrice et bien vivante car, c’est Lui qui donne la vie et rend la terre fertile. Nous reconnaissons que nous avons reçu la vie et les bienfaits d’un Autre ; nous reconnaissons sa puissance et sa sainteté révélées par son Fils Jésus-Christ. Nous reconnaissons que notre vie ne se réduit pas à ce que voient nos yeux… Notre vie, c’est la Vie (avec V majuscule) de Dieu lui-même. Lui qui, par la joie des vendanges terrestres… nous invite à entrer déjà dans l’immense joie des vendanges éternelles. Amen!

[1] Camille FOCANT, L’évangile selon saint Marc, Cerf, Paris, 2010, p.454-456

[2] idem

[3] idem

32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Lectures bibliques : 2 Macchabées 7, 1-2.9-14; Psaume16, 1ab.3ab, 5-6, 8.15; 2 Thessaloniciens 2, 16 – 3, 5; Luc 20, 27-38