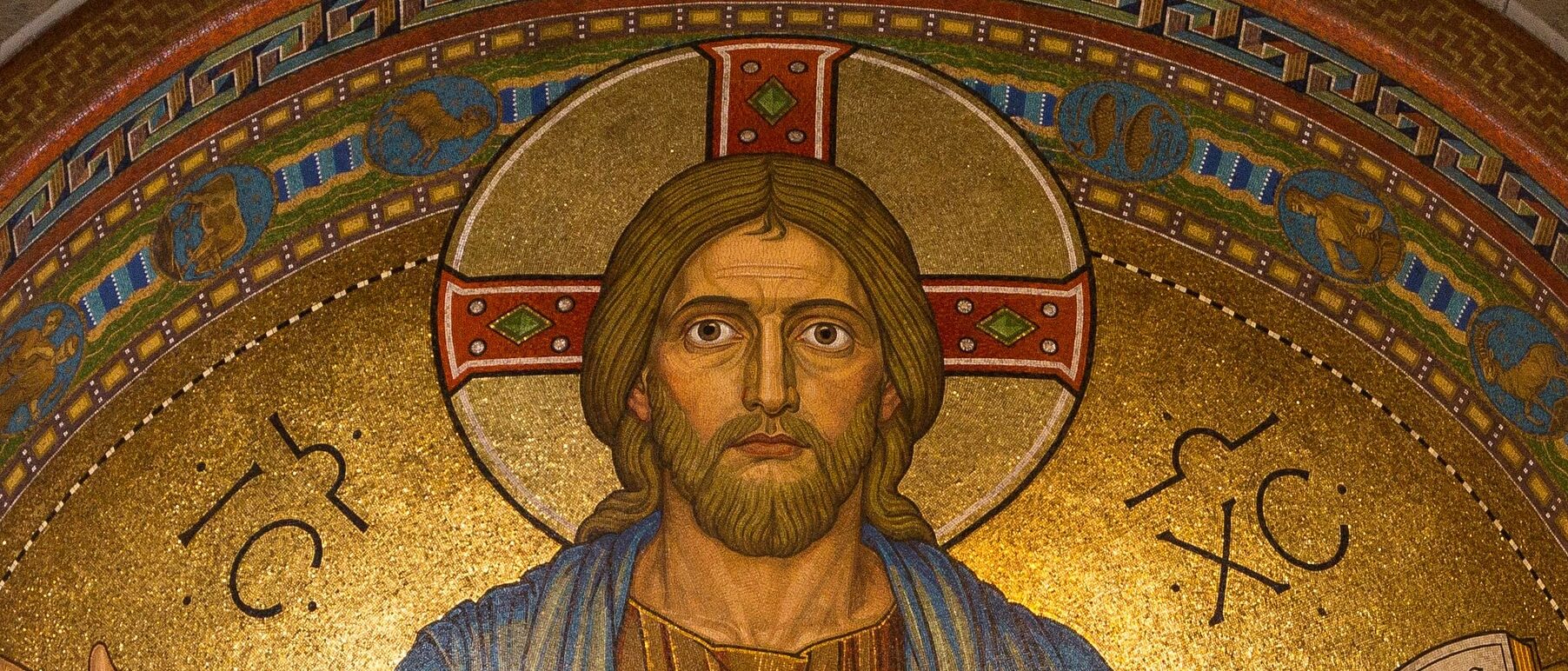

Père Francis Zufferey – Chapelle de l’école des missions du Bouveret / St-Gingolph, VS

On peut s’étonner et même être choqué par l’attitude des disciples et en particulier par la demande de Jacques et Jean adressée à Jésus: « Accorde-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans la gloire.! » Depuis quelques temps déjà Jésus les préparait à ce qui allait se passer à Jérusalem. Aujourd’hui il leur annonce clairement sa condamnation et sa mort, il ajoute que « trois jours après il ressuscitera. » Peut-on vraiment être sourd à ce point, incapable de saisir la réalité, d’oser se boucher les oreilles à ce point?

C’est vrai, c’est choquant mais ne condamnons pas trop vite ces hommes.

Jésus les a choisis comme disciples et comme apôtres, mais nous aussi.

Il les a formés, et ils ont cheminé 3 ans avec Lui, nous aussi et depuis notre enfance.

Il leur disait : « Que le plus grand se fasse le serviteur », il nous le répète à chaque page d’Évangile. En tant que disciples du Christ nous ne sommes pas très différents de Jacques, Jean et des 10 autres.

Attitude universelle : chercher le pouvoir

Une attitude quasi-universelle, c’est celle qui consiste à chercher le pouvoir. Elle ne concerne pas seulement ceux qu’on appelle « les hommes de pouvoir », mais réellement chacun de nous. Vous et moi. Il y a en chacun de nous une tentation qui relève d’un désir de sécurisation, de n’être dépendant de qui que ce soit. Le désir de dominer a été la tentation primordiale : « Vous serez comme des dieux », suggère le serpent à l’homme et à la femme du jardin d’Eden. Les pouvoirs sont multiples, grands et petits : celui du patron, du président, du professeur, comme celui du savant, du pape, du curé ou du papa ou de la maman. La tentation du pouvoir est présente même chez les tout-petits.

Cette année le thème de la mission universelle est intitulé « Me taire? impossible! »

Il faut ajouter « Ne pas voir? impossible », « Ne pas entendre? impossible »! En effet impossible de nous taire, de fermer les yeux, de nous boucher les oreilles en disant

« Je ne savais pas. »

L’exigence de la mission

Pour vivre notre mission d’envoyé, il n’est plus nécessaire de partir au loin afin de découvrir ce que d’autres peuples vivent, de regarder la réalité en face, de quitter sa terre pour parler et témoigner de l’Amour de Dieu et agir concrètement pour plus de solidarité et de justice. Désormais les réalités de notre monde nous assaillent dans notre salon, dans nos rues et dans nos lieux de travail. Pas nécessaire non plus de se tenir debout au bord de la mer Méditerranée pour voir les embarcations surchargées d’hommes, de femmes et d’enfants qui fuient la misère, les injustices et les conflits sanglants.

Depuis notre baptême l’exigence de la mission fait partie de la vie chrétienne.

Elle n’est pas une option au choix, ni un engagement réservé à des gens spécialisés. Nous sommes tous apôtres c’est-a-dire des envoyés, des chargés de mission.

De quelle mission me direz-vous? Celle de favoriser le dialogue et l’écoute fraternel, de féliciter et de soutenir ceux et celles qui agissent pour plus de justice entre les nations ou en faveur des plus démunis, celle de lutter contre l’individualisme et l’isolationnisme.

Servir

Le Christ résume en une phrase la mission qu’il nous confie et qu’il a réalisé le premier :

« Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » De nos jours de nombreux chrétiens payent un lourd tribut pour rester fidèle à leur engagement baptismal. Des milliers d’entre eux ont donnés leur vie et ont bu à la même coupe que le Christ.

Nous avons tous des responsabilités à assumer. Les propriétaires d’entreprises exigent de grands résultats financiers car il faut satisfaire aux attentes des actionnaires, et pour y parvenir, le sens de l’équité et du service en prend souvent un méchant coup.

En Eglise on parle de ministères trop souvent perçu comme fonctions ecclésiastiques, oubliant que le mot latin « ministérium » veut dire tout simplement « service ».

Le but de la vie et de la pratique du disciple du Christ n’est pas de s’assurer une place privilégiée sur terre ni de siéger à côté du Christ. Il n’est pas question de mérites ou de récompenses mais de service.

Frères et Soeurs, entre nous! Les deux premières places que Jacques et Jean revendiquent avec une certaine inconscience sont déjà réservées : ce sont celles des deux brigands qui, quelques temps plus tard, seront crucifiés avec Jésus, « l’un à sa droite et l’autre à sa gauche. »

29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Lectures bibliques : Isaïe 53, 10-11; Psaume 32, 4-5, 18-19, 20.22; Hébreux 4, 14-16; Marc 10, 35-45