Jean-Claude Huot donne une voix aux travailleurs de l'ombre

Si essentiels, et pourtant invisibles. En Suisse, les travailleurs précaires sont souvent d’origine étrangère. Le courage avec lequel ils traversent leurs galères a impressionné Jean-Claude Huot, ancien aumônier catholique dans le monde du travail. Dans un petit livre récent, il raconte quelques-uns de leurs parcours et éclaire les violences d’un système qui fait parfois peu de cas de la dignité humaine.

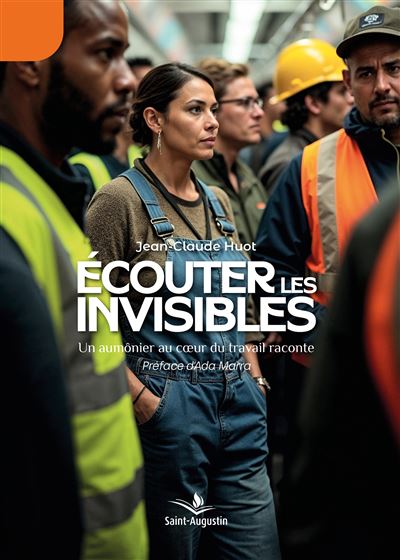

Les travailleurs invisibles sont ces hommes et ces femmes qui accomplissent légalement ou au noir des tâches mal rémunérées, alors même que leurs activités sont essentielles au bon fonctionnement de nos sociétés. Aumônier durant 10 ans à la Pastorale œcuménique dans le monde du travail dans le canton de Vaud, aujourd’hui à la retraite, Jean-Claude Huot a voulu rendre hommage et justice à ces travailleurs de l’ombre. Il a signé au printemps 2025 un petit livre au titre interpellant: Écouter les invisibles.

Pourquoi avoir écrit ce livre? Vous considérez vous comme un lanceur d’alerte?

Jean-Claude Huot: En quelque sorte. En Suisse il existe une forme de violence structurelle, silencieuse qui touche les personnes sans qualification, souvent venues d’Amérique latine ou d’Afrique, disposant d’un passeport européen et passant d’un pays à l’autre à la recherche d’un emploi.

Si nous n’avions pas de nettoyeuses employées seulement deux ou trois heures par jour, d’auxiliaires de santé travaillant sur appel (ce sont souvent des femmes), de livreurs disponibles à toute heure du jour et de la nuit, notre société ne fonctionnerait pas. Mais la reconnaissance sociale du caractère indispensable de ces métiers est faible. Qui salue l’agent de sécurité faisant sa ronde de nuit? Qui remarque le nettoyeur ou la femme de ménage qui entre dans les bureaux et les magasins quand ceux-ci ferment? Quant aux personnes qui conduisent les fourgonnettes de livraisons, elles ont des horaires très tendus: elles déposent leurs colis et repartent aussitôt; les clients ne les voient pas.

J’avais envie de restituer cette réalité souvent occultée. On m’a rarement invité à témoigner de ces destins en tant qu’aumônier dans le monde du travail, et quand je le faisais, les gens changeaient de sujet, car la réalité est dérangeante. Je ressens comme une dette envers toutes ces personnes qui se sont confiées à moi. Elles m’ont dit combien elles désiraient apporter leur contribution à notre société, et j’ai découvert les nombreux obstacles administratifs et économiques auxquelles elles sont confrontées.

«Cet ouvrage est avant tout un APPEL», écrit dans la préface Adda Marra, ancienne conseillère nationale suisse pour le canton de Vaud. Cette invitation à entendre les travailleurs précaires est lancée à chacun, mais aussi plus particulièrement à l’Église?

Oui, mon activité d’aumônier a essentiellement été un travail d’écoute, d’écoute inconditionnelle, centrée sur la personne. Dans un livre que je cite, Le Dieu qui ne compte pas. À l’écoute des humiliés et des boiteux, le jésuite Étienne Grieu dit que la plus importante mission de l’Église, dans le cadre de l’option pour les pauvres, est «d’être avec». Nos communautés chrétiennes ne peuvent pas passer à côté de la réalité de ces travailleurs invisibles. Elles doivent chercher à les écouter. Cela fait intrinsèquement partie de notre mission de chrétiens.

«Nos communautés chrétiennes ne peuvent pas passer à côté de la réalité de ces travailleurs invisibles.»

Comment expliquer que la plupart des récits que vous restituez impliquent des étrangers?

L’aumônerie du travail reste fondamentalement ouverte à toutes et tous. Mais la plupart des postes précaires sont occupés par des étrangers, des femmes surtout. C’est ‘la libre circulation de la précarité’. Il y a un vaste marché de personnes venues de l’étranger demandeuses d’emploi qui ne nécessitent pas beaucoup de qualifications, sans parler des questions de traite humaine.

Ensuite, le religieux est encore partie intégrante de la vie des personnes originaires d’Amérique latine, d’Afrique ou d’Asie. Pour elles, c’est normal de s’adresser à des organismes des Églises et plus largement au monde religieux. Ces deux facteurs expliquent qu’il y a plus d’étrangers que de Suisses à frapper à la porte de l’aumônerie.

Les gens venaient vous voir en tant qu’aumônier, avec des demandes d’aide précises: trouver du travail, un logement, répondre à des demandes administratives. Vous avouez dans votre livre votre impuissance parfois à répondre à leurs attentes. Et pourtant, soulignez-vous, ces gens sont revenus vers vous. Ils auraient donc trouvé autre chose à vos côtés?

Oui, sûrement, si non pourquoi seraient-elles revenues? Je me souviens d’un homme se demandant ce qu’il pouvait faire pour s’opposer à un licenciement qu’il jugeait injuste. En examinant la situation, nous avons constaté que la loi ne lui permettait pas de contester son licenciement. À la fin de l’entretien, il m’a remercié. Je lui ai fait remarquer que je n’avais rien pu faire, mais il m’a répondu: «Au moins, vous m’avez écouté et vous avez porté crédit à mon sentiment d’injustice.» Beaucoup se joue dans ce crédit porté à la parole qui nous est confiée. Elle n’est pas forcément toute la vérité, mais elle est la vérité de la personne rencontrée.

Vous montrez dans votre livre que de nombreux travailleurs précaires tiennent le coup sans colère grâce à leur foi, à la conviction que Dieu se tient à leur côté et pourvoira à leur problème. Une relecture contemporaine de la ‘religion, opium du peuple’?

J’ai ressenti ce dilemme quelques fois, sans savoir toujours comment en sortir. La conviction d’être accompagnés par Dieu empêche-t-elles ces gens de voir que les décisions qui les frappent sont prises par des humains, qu’elles contiennent parfois des discriminations, parce que la personne est de couleur, parce qu’elle n’est pas de la bonne communauté, etc.? Ce n’est pas simple d’encourager quelqu’un à s’appuyer sur la confiance qu’elle a en Dieu et sur la force qu’elle en retire, tout en mettant le doigt sur les violences structurelles ou personnelles qu’elle vit.

«Beaucoup se joue dans le crédit porté à la parole qui nous est confiée.»

Cela renvoie à la question du Royaume de Dieu. Est-il juste attendu dans l’au-delà ou se manifeste-t-il dans notre témoignage présent? Notre dignité humaine, en tant que fils et fille d’un même Père, doit se traduire dans notre organisation sociale et politique. Cette question doit nous accompagner collectivement en tant qu’Église.

Votre livre est aussi un appel aux décideurs politiques. En montrant que toute décision politique a toujours un impact sur des vies humaines, cherchez-vous à redonner au politique ses lettres de noblesse?

Tout à fait. Le monde politique a pour fonction de rechercher le bien commun. Le préambule de la Constitution fédérale rappelle que la capacité des plus fragiles à développer leur potentiel est la mesure de la force d’une société. Les politiques doivent se souvenir que leurs décisions ne sont pas de simples arbitrages entre des forces politiques. Elles vont avoir des conséquences immédiates ou à plus long terme sur le destin des personnes qui vivent ici et essayent de travailler.

Il arrive, dans la restauration par exemple, qu’on fasse porter le risque entrepreneurial sur les employés. Je pense à une mère de famille qui décroche un contrat ne mentionnant pas un nombre minimal d’heures de travail. Sans revenu stable, elle ne pourra avoir ni permis de séjour ni logement, ni même ouvrir un compte bancaire. C’est un cercle vicieux, parce que pour avoir un logement, il faut un contrat garantissant un salaire suffisant et stable. C’est très difficile de sortir de cette logique. Quand l’établissement en question est un grand hôtel, un tel contrat est inadmissible.

Mais visiblement le politique n’est pas prêt à mettre un frein à ces pratiques. Regardez le débat aux chambres fédérales à propos du salaire minimum adopté par votation populaire dans certains cantons! Une majorité de parlementaires veulent casser ces législations. Cela en dit long sur leurs priorités.

Abuseurs d’un système social trop généreux ou victimes d’un système économique injuste: ce sont là deux étiquettes dont on affuble parfois les personnes en situation de précarité. Comment les considérez-vous au vu de votre expérience?

Ceux que j’ai rencontrés ne cherchaient pas à abuser du système. Ils aspiraient à contribuer à la société, tout en souhaitant que cette contribution soit reconnue. Là aussi, il y a du chemin à faire. Trop souvent on les voit comme des personnes interchangeables. Si les conditions de travail ne leur permettent pas de sortir de la précarité, elles n’ont qu’à repartir, d’autres viendront. C’est l’un des facteurs de l’invisibilisation.

Mais je ne vois pas non plus ces personnes comme des victimes. À mes yeux, elles sont des actrices de leur vie. Elles souffrent, font face à de vraies injustices, mais elles luttent pour s’en sortir. Elles font preuve de courage, de résilience par rapport aux contraintes que la société met en travers de leur chemin. Et c’est cette confiance et espérance que je retiens aussi d’elles. (cath.ch/lb)