Ce qu’on peut d’ores et déjà retenir du Synode

Dimanche 29 octobre 2023, le pape célébrera la messe de clôture de la première session romaine du Synode sur l’avenir de l’Église. La veille, les 364 membres de ce synode qui inclut des laïcs hommes et femmes auront voté un rapport de synthèse censé préciser les points d’accord auxquels ils sont parvenus, souligner les questions encore ouvertes et indiquer la manière dont ils entendent poursuivre le travail jusqu’à la session d’octobre 2024. En attendant la publication de ce texte d’environ 40 pages, l’agence I.MEDIA propose de revenir sur certains enseignements de ce mois de travail synodal.

I – Un synode sur la méthode et non sur la doctrine

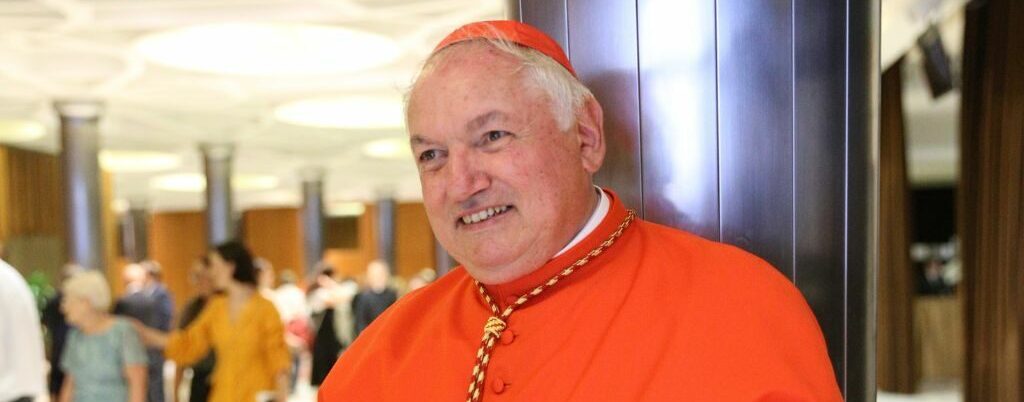

Le Synode sur l’avenir de l’Église ne va pas «apporter des solutions à tous les problèmes», mais il «va définir la nouvelle manière» pour l’Église de les aborder. Comme le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, de nombreux membres du Synode ont répété aux médias cette antienne. Lancée en 2021 au niveau local puis continental, cette grande consultation a fait remonter à Rome quantité de questions – l’Instrument de travail sur lequel ont planché les membres comporte 309 points d’interrogation. Pour certains même, ces questions n’étaient qu’un «prétexte» pour «tester» la nouvelle culture synodale que le pape entend mettre en place à tous les échelons de l’Église.

Durant un mois, les 365 membres – pape compris – ont ainsi expérimenté une méthode de discernement inspirée en partie des jésuites, celle de la «conversation dans l’esprit», où les étapes très codifiées donnent la primeur à l’écoute, au silence et à la prière. Avec elle, chacun dispose du même temps de parole et peut s’exprimer librement sans jamais être critiqué frontalement.

Le choix même de la forme et de la disposition des tables dans la salle Paul VI a là aussi manifesté une volonté d’ériger en principe l’égalité des membres. «Il n’y a plus de protocole au Vatican», témoigne un membre, un brin désorienté après s’être retrouvé par hasard à dîner en face du secrétaire d’État Pietro Parolin lors de la retraite de lancement.

Cette méthode, critiquée par certains pour sa rigidité ou sa tentation de vouloir «canaliser l’Esprit saint», a pour d’autres la vertu d’obliger les opposants à s’écouter dans un climat apaisé. Une photo postée sur X (ex-Twitter) en témoigne: celle du jésuite James Martin, très engagé pour l’inclusion des personnes homosexuelles, aux côtés du cardinal Gerhard Müller, ancien préfet du dicastère pour la Doctrine de la foi, conservateur sur la question de l’homosexualité et critique du Synode.

II – Un Synode aux préoccupations éclectiques

Les participants ont été invités à vivre cette assemblée sous la forme d’une retraite spirituelle théoriquement détachée de toute pression médiatique. Lors d’un point presse, le cardinal Kurt Koch, préfet du dicastère pour la Promotion de l’unité des chrétiens, a expliqué que lors du précédent synode, dédié à l’Amazonie, le pape avait trouvé la discussion «trop politique et pas assez spirituelle et théologique». Il avait alors entendu «beaucoup de voix mais ce n’était pas possible d’écouter la voix du Saint Esprit». La méthode synodale ne se situe pas sur un plan «démocratique et politique», a insisté le cardinal suisse.

Les conversations se sont toutefois situées en résonance avec l’actualité et les évolutions de la société, dépassant donc le simple périmètre d’un «Synode sur la synodalité». Parmi les thèmes les plus sensibles, la question des droits des ‘LGBTQ+’ a été abordée, avec l’utilisation désormais banalisée de cet acronyme. Certaines critiques ont pu porter sur la coloration trop ‘occidentale’ du Synode. Des membres venus d’Afrique ou bien d’Asie ont pu exprimer des attentes ou des conceptions de la synodalité différentes.

Un évêque oriental souligne ainsi l’épuisement de son pays face à l’afflux de migrants: «le discours des responsables catholiques européens sur l’accueil doit prendre en compte la réalité de la migration partout dans le monde», remarque-t-il. Dans le contexte actuel de guerre en Terre Sainte, cet évêque aurait souhaité voir le Synode se concentrer sur les questions existentielles, comme «la guerre et la paix» ou encore «la protection de la vie de la naissance à la mort».

La place des femmes, dont 54 ont pu pour la première fois voter à un synode, a constitué un enjeu central de cette assemblée. La seule intervention rendue publique du pape dans le cours des débats a porté sur la place des femmes, dont il a rappelé qu’elles étaient pionnières dans la transmission de la foi. Faisant allusion à une intervention d’une des membres du Synode, la religieuse colombienne Liliana Franco, le pape a dénoncé les attitudes «machistes et dictatoriales» des personnes qui outrepassent leur ministère, «maltraitent» le peuple de Dieu et «défigurent» l’Église.

Le thème d’une présence plus incisive des laïcs et des femmes en particulier de l’Église a semblé faire l’objet d’un relatif consensus, au nom d’un principe de ‘co-responsabilité’ déjà à l’œuvre dans certains diocèses. Lors d’un point presse, Mgr Jean-Marc Eychenne (Grenoble) a notamment insisté sur l’importance de la place des femmes dans les conseils épiscopaux. La question du diaconat féminin, plus complexe dans ses implications canoniques et historiques, devrait aussi figurer dans le rapport de synthèse, mais sans forcément ouvrir une voie explicite dans le sens de son adoption.

III- Des tensions en sourdine et un enjeu crucial

Les premiers jours d’octobre promettaient la tempête sur le Synode. Le 2 octobre, le pape a fait le choix de publier une réponse aux dubia – doutes, en latin – de cinq cardinaux conservateurs sur des thèmes aussi sensibles que l’ordination des femmes ou bien la bénédiction des couples homosexuels. «Ce fut une manière habile d’évacuer le sujet en proposant des réponses pastorales», note un observateur, qui assure que les membres du Synode n’ont pas été obnubilés par ces sujets durant le mois de travail. Sur demande expresse du pape, ils étaient par ailleurs tenus au «silence». Une consigne globalement respectée.

À l’intérieur de la Salle Paul VI toutefois, des tensions ont pu apparaître – les organisateurs ont toujours préféré user du mot «différences». Parmi les plus réformistes, certains se sont montrés inquiets devant la force d’inertie de l’Église sur les questions sensibles. «C’est un Synode sur la synodalité mais on ne peut jamais avancer seulement sur la ‘forme’, on doit aussi pouvoir avancer sur ‘du fond’», confie un évêque germanophone. «Les Allemands se font discrets dans la salle, ils agissent plus en sous-main», s’agace de son côté un évêque d’un autre pays, conscient que les Allemands sortent à peine de leur chemin synodal durant lequel un vaste plan de réformes a été voté.

«Le caractère épiscopal de l’assemblée n’apparaît pas compromis par la présence de membres qui ne sont pas dotés du munus épiscopal»

Cardinal Mario Grech

Signe d’une certaine fébrilité, la question de l’autorité même de ce synode inédit dans sa forme a perduré tout au long du mois. Cette dernière semaine, le cardinal Mario Grech, secrétaire général du Synode, a senti le besoin de rappeler la légitimité de sa composition alors que certains s’inquiétaient encore de la présence de femmes parmi les membres de cette institution traditionnellement composée d’évêques.

«Le caractère épiscopal de l’assemblée n’apparaît pas compromis par la présence de membres qui ne sont pas dotés du munus épiscopal», a-t-il insisté, citant la constitution du pape François Episcopalis communio de 2018 qui a réformé l’institution. Il a démontré que la présence notamment des laïcs – hommes et femmes – formait «la mémoire du processus d’écoute et de discernement qui a impliqué le saint peuple de Dieu» depuis 2021, année de lancement du Synode au niveau local.

Ce rappel par le secrétaire du Synode souligne combien la question de l’autorité et du pouvoir dans l’Église est cruciale et décisive pour l’avenir. Elle pourrait se résumer ainsi: ‘Qui décide dans l’Église, pourquoi et comment?’. Dans son discours improvisé de mercredi, le pape a lourdement insisté sur la nécessité pour l’Église d’avancer avec «le saint peuple fidèle de Dieu». Il est «infaillible» lorsqu’il croit, a-t-il assuré.

IV- Un synode sans «star»

Il est un détail technique qui a marqué à l’unanimité les participants, qui l’ont répété à l’envi: les fameuses tables rondes autour desquelles se déroulaient les travaux. Le Synode était conçu en effet pour effacer les différences hiérarchiques. Ainsi les cardinaux côtoyaient les catéchistes laïcs, les archevêques étaient assis à côté des religieuses. Et si le premier jour, les prélats portaient leur barrette rouge, ou leur calotte violette, très vite, ces attributs ont été abandonnés pour le simple clergyman.

De fait, dans ces échanges sur un pied d’égalité, aucune personnalité, ou presque, ne s’est dégagée. Certains noms ont pu ressortir cependant au fil des jours: le cardinal français Jean-Marc Aveline, qui selon plusieurs sources a été la plume de la «Lettre au peuple de Dieu» publiée le 25 octobre, et qui fait partie de la commission qui supervise la rédaction du document final. Le cardinal congolais Fridolin Ambongo également s’est fait remarquer dans ses interventions. «Il est l’une des grandes voix de l’Afrique», note un observateur qui souligne que la parole de ce continent a été prise en compte lors de cette session.

Le prédicateur officiel du Synode, le dominicain Timothy Radcliffe, a quant à lui stimulé au quotidien les réflexions. Ses méditations, teintées de nuances, de profondeur et d’humour, sont parvenues à rallier les voix les plus opposées dans cette assemblée, ont confié plusieurs membres.

Le pape François était le seul à tenir une place particulière, tout se faisant sous son autorité et sa présidence. Au fil du mois, le pontife de bientôt 87 ans s’est fait relativement présent. «Il arrive une demi-heure à l’avance dans son fauteuil roulant, se tient là, et on peut accéder à lui librement», assurait l’un des participants à la mi-parcours. D’après nos sources, le pape a pris la parole à plusieurs reprises. Seule son intervention du 25 octobre, à la suite de la lecture de la Lettre au peuple de Dieu, a été rendue publique.

V- Le temps du monde et le temps de l’Église

Ce Synode est inédit dans sa forme. Inauguré en 2021 au niveau local puis continental, il ne se conclut pas avec cette première assemblée romaine mais est d’ores et déjà tourné vers la seconde session d’octobre 2024. «Le temps est supérieur à l’espace», affirme régulièrement le pape. Les organisateurs ont ainsi veillé à laisser du temps aux participants pour écouter et s’exprimer. Leur travail va désormais se poursuivre pendant les onze prochains mois au niveau local.

Le rapport de synthèse qui sera publié samedi doit donner le cap. Un membre américain confie «être impatient» de ramener chez lui toutes les «expériences directes des gens, ancrées dans la réalité» qu’il a entendues pendant ces quatre semaines. Il s’agira d’un «temps de germination» pendant lequel les membres continueront à travailler, souligne pour sa part le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille.

«Ce Synode déçoit, car ce n’est pas un synode duquel va sortir quelque chose de très concret»

Mgr Patrick Valdrini

Une autre spécificité de ce Synode est le «jeûne» de la parole publique demandé par le pape aux membres. Globalement respectée par les membres, la demande a créé une sorte de fossé autour de la Salle Paul VI où se réunit l’assemblée, les briefings organisés par le Saint-Siège n’offrant à la presse qu’une vision synthétique et désincarnée des réflexions internes. «Le temps du synode n’est pas le temps du monde extérieur», souligne un évêque français, qui considère à rebours que le traitement médiatique n’a que peu influencé les discussions.

«Peut-être que le public a l’impression qu’il ne se passe presque rien», s’interrogeait la Suissesse Helena Jeppesen-Spuhler dans un entretien accordé à la presse germanophone, mettant en garde contre le fait que le Synode reste une «pure bulle». D’une certaine manière, ce Synode «déçoit, car ce n’est pas un synode duquel va sortir quelque chose de très concret», souligne le canoniste et observateur Mgr Patrick Valdrini. Il estime cependant que les questions abordées par l’assemblée «ne sont pas traitées pour elles-mêmes», parce que le but premier de ce «Synode culturel» est selon lui de faire changer les mentalités. (cath.ch/imedia/bh)

Le Synode est appelé à bâtir «une Église qui a Dieu en son centre et qui, par conséquent, ne se divise pas à l’intérieur et n’est jamais dure à l’extérieur», a déclaré le pape François lors de la messe de lancement du Synode sur l’avenir de l’Église, sur la place Saint-Pierre, le 4 octobre 2023.