En 1909, 630 pèlerins romands participent au pèlerinage de Lourdes

Le 100e pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande à Notre-Dame de Lourdes se déroule au printemps 2024. En raison des interruptions des deux guerres mondiales et du covid-19, il faut remonter à 1909 pour sa première édition. 630 pèlerins romands ont fait le voyage cette année là.

Un retour dans le passé permet de constater que les choses n’ont fondamentalement pas beaucoup changé en un siècle.

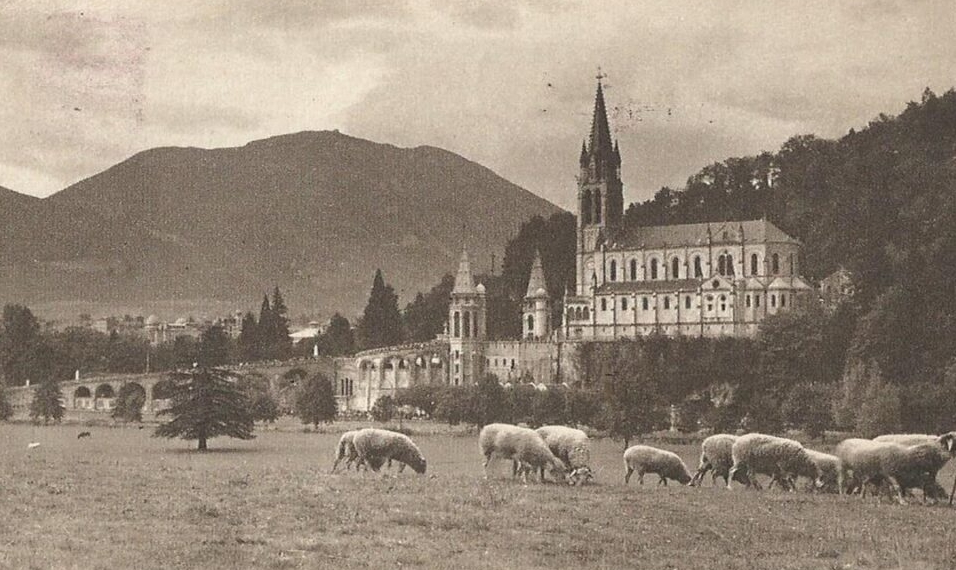

L’essor du pèlerinage de Lourdes est étroitement lié à l’arrivée du chemin de fer dans la localité. Ce sont les apparitions de la Vierge qui décident la Compagnie des chemins de fer du Midi de construire une déviation passant par Lourdes. Le premier train de pèlerins arrive en 1866, soit huit ans seulement après les apparitions.

Un pèlerinage étroitement lié aux chemins de fer

Les assomptionnistes qui gèrent le pèlerinage ont immédiatement compris l’intérêt de ce nouveau moyen de transport bien plus rapide et confortable, en particulier pour les malades. Un confort qui reste cependant relatif. En 1909, les trains ne sont pas encore électrifiés et circulent à la vapeur.

Un vétéran de l’association des brancardiers et infirmières de l’Île de France raconte et on peut aisément imaginer ce que les pèlerins romands ont vécu: «La durée du trajet en chemin de fer était de 26 ou 28 heures. En voitures de 3e classe avec des banquettes de bois, bien dures durant la nuit (…) Les voitures n’étaient pas communicantes et les déplacements ne pouvaient se faire que dans les arrêts; assez fréquents il est vrai. Le service des brancardiers n’était pas une sinécure! Il n’y avait que des bidons et des brocs qu’il fallait remplir avant le départ, et entre temps, tout au long du trajet. A chaque arrêt, une équipe descendait en vitesse remplir les bidons et remontait. (…)

Les brancardiers disaient les prières dans chaque voiture de malades. Aussi, l’équipe de la prière du soir circulant une bonne partie de la nuit, se logeait n’importe comment dans un coin du wagon, car il n’y avait pas de place prévue pour elle.

Pour les repas nombreux, les hospitalières installaient une petite cuisine dans chaque voiture, et surtout pour le café du matin attendu avec tant d’impatience par les malades ! (…) Au départ comme à l’arrivée du train, une foule très nombreuse accourait. La Municipalité envoyait sa fanfare, nous débarquions au son des jeunes tambours!»

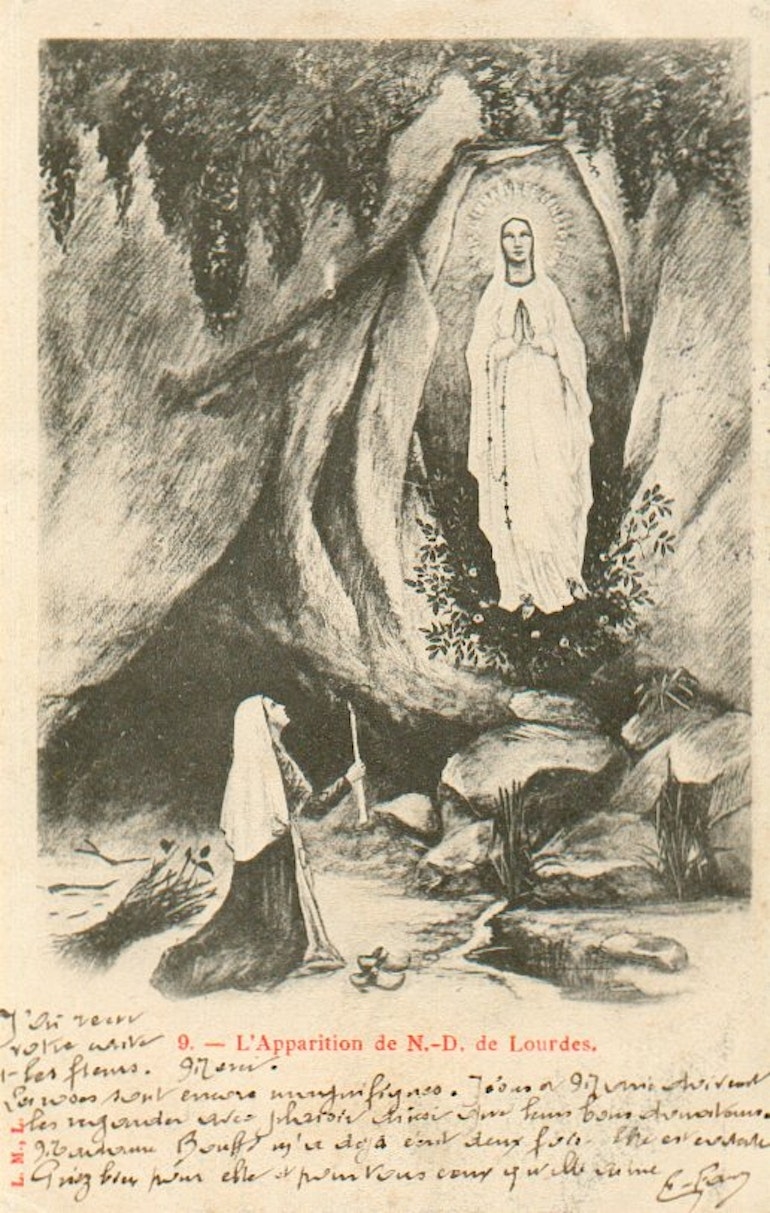

Une vénération très rapidement répandue

Le train permet aussi aux pèlerinages beaucoup plus lointains de se rendre aux pieds de la Vierge de Lourdes dont la dévotion s’est répandue bien au-delà de la France. L’image de la Vierge, uniformisée grâce à la photographie et à la production industrielle, se répand dans les églises et les foyers; on construit des répliques de la grotte de Lourdes non seulement dans des églises, mais aussi dans les forêts, sous les rochers évoquant Massabielle. Fribourg, le Valais ou le Jura en comptent encore aujourd’hui plusieurs dizaines. Lourdes devient très populaire parmi les catholiques suisses.

Selon son biographe, la sainte couturière fribourgeoise Marguerite Bays se serait ainsi rendue à Lourdes dans les dernières années de sa vie, avant son décès en 1879. Peut-être en 1877, lors d’un ›pèlerinage national’ à la Grotte de Lourdes du 26 au 30 août au départ de Genève par Lyon et Toulouse.

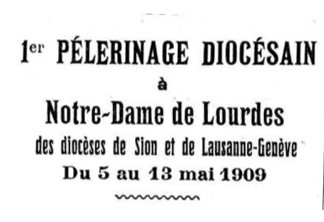

Pèlerinage interdiocésain

Assez tôt, d’abord dans le Jura, des curés organisent des pèlerinages paroissiaux ou régionaux, mais il faut attendre le 19 février 1909, pour apprendre par La Liberté et Le Nouvelliste que «Nosseigneurs les évêques de Lausanne et Genève (pas encore de Fribourg NDLR) et de Sion ont bien voulu approuver et encourager l’organisation d’un pèlerinage de la Suisse française à Notre Dame de Lourdes».

Le 5 mai 1909, un train spécial part de Fribourg à 9h06. Les voyageurs sont rejoints à Palézieux par les gens venus de Bulle par les Chemins de fer électriques de la Gruyère. A Lausanne les pèlerins des autres cantons se joindront au convoi. Une étape est prévue à Lyon avant une deuxième journée de train jusqu’à Lourdes.

Sur place, le programme est peu ou prou le même que de nos jours: messes, processions, bénédictions du Saint Sacrement, passages aux piscines, chapelet devant la Grotte et éventuellement pour les bien-portants une excursion dans les montagnes.

Un élan de solidarité

Avec une centaine de francs, le pèlerinage coûte cher. Pour beaucoup, il sera le premier et le seul grand voyage de leur vie. Par l’intermédiaire de La Liberté, l’Oeuvre de Lourdes, fondée par le curé de Remaufens (FR), avec les bénédictions pontificale et épiscopale, organise la solidarité entre les fidèles. En cotisant une modique somme chaque mois, les ›associés’ alimentent une cagnotte qui servira à payer le pèlerinage à un ou plusieurs d’entre eux. Grâce à elle, quinze ›associés’ à Châtel-st-Denis et six à Remaufens ont été tirés au sort pour représenter les sections locales au prochain pèlerinage.

Recrutement des brancardiers

En 1910, pour le 2e pèlerinage qui prend le titre d’interdiocésain, et qui associe les pèlerins du Jura bernois, le comité insiste sur le recrutement de brancardiers chargés de «prodiguer aux malades les soins les plus capables d’adoucir leurs douloureuses fatigues.» «Afin de favoriser le développement de ce corps si édifiant et si utile, nous offrons aux moins favorisés de la fortune (…) de leur payer à Lourdes, en tout ou en partie la pension commune aux brancardiers.»

On compte cette année là déjà 880 pèlerins dont 46 malades. Les brancardiers reçoivent leur première bannière «offerte par une famille de Lourdes apparentée à Bernadette Soubirous (…) un vrai petit bijou que Mgr l’évêque de Tarbes dans son excessive amabilité, a déclaré vouloir bénir lui-même», rapporte La Liberté.

Le bureau des constatations

Lourdes est aussi la capitale des miracles. L’Ami du peuple rapporte la guérison de Mme Bollens, de Lausanne (no 1 du registre du Bureau des constations pour 1909). Gravement atteinte au niveau gastrique depuis plus d’un an, cette femme de 38 ans s’était rendue à Lourdes en désespoir de cause, la médecine étant incapable de la guérir. Après deux immersions dans l’eau miraculeuse «la malade se relève et marche avec un peu de faiblesse d’abord, mais les forces reviennent rapidement. En même temps tout les malaises qu’elle éprouvait du côté de l’estomac disparaissent et à son retour à l’hôpital Mme Bollens fait un copieux repas qu’elle digère facilement. «Elle a en outre engraissé d’un kilo en deux jours.»

Un fait singulier ou un miracle?

Pour le 2e pèlerinage de 1910 La Liberté relate un «fait singulier» qu’elle se garde néanmoins de qualifier de miracle. «Une jeune fille de 16 ans environ Louise Genoud était paralysée depuis de longs mois de tous les membres à tel point qu’on était obligé de la nourrir comme un enfant. Depuis Pâques 1910, elle était en outre devenue aveugle: Au départ du pèlerinage de Lourdes, il était question qu’elle en fit partie, mais son état était tel qu’on dut renoncer à ce projet.

Elle fut recommandée aux prières des pèlerins et une neuvaine fut commencée (…) Le dernier jour de la neuvaine, le lundi 13 juin, dans la matinée, Louise Genoud éprouva une commotion dans tout le corps au moment des dernières invocations à Notre-Dame de Lourdes. Au même instant, appelant la soeur qui la soignait, elle lui déclara qu’elle était guérie: En effet, elle se leva, s’habilla et descendit elle-même à la chapelle. (…) Aujourd’hui à l’arrivée des pèlerins de Lourdes, elle a participé au cortège qui de la gare se rendit à l’église.»

A leur retour en Suisse, «tous les pèlerins, ravis, emportent le plus doux souvenir de leur séjour aux roches de Massabielle», comme l’écrit La Liberté. (cath.ch/mp)

Pèlerinage et tourisme

Dès les premières années, le caractère plus touristique du pèlerinage de Lourdes n’est pas négligé. Le correspondant de La Liberté relate ainsi le 9 juin 1910, une visite à Lyon: «L’arrêt que nous avons eu à Lyon nous a paru bien court. Il nous permit toutefois de nous retrouver tous à Fourvières. (…) Différents groupes se répandent ensuite dans la ville et nous avons encore le temps de visiter les églises que l’on revoit toujours avec plaisir, Saint-Jean, Saint-Nisier, Saint Bonaventure, la chapelle de Sainte-Philomène. Nous poussons jusqu’à Sainte-Blandine, la belle église gothique du quartier excentrique de Perrache.»

Grégory Roth, envoyé spécial de cath.ch au Pèlerinage de printemps interdiocésain à Lourdes, envoie chaque jour un portrait de pèlerin à la rédaction. Retrouvez-les ici dans ce dossier spécial.