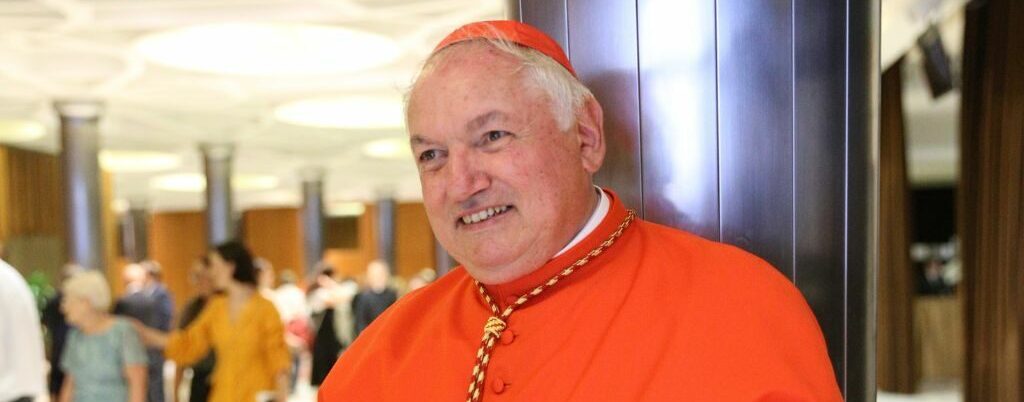

Le cardinal Hollerich expose la marche à suivre jusqu’à octobre 2024

Le cardinal Jean-Claude Hollerich a expliqué ce 18 octobre 2023 aux membres du Synode réunis à Rome la « double tâche » qu’ils devront mener d’ici à la session d’octobre 2024. Les membres devront présenter le « rapport de synthèse » de ce mois de travail au niveau local et « planifier le recueil des réactions » afin de préparer la dernière session romaine de ce Synode initié en 2021.

Les principes de ce rapport de synthèse ont été approuvés à une quasi-unanimité dans la matinée lors du premier vote de ce Synode qui inclut désormais des laïcs.

« Nous approchons de la fin. Mais attention : cela ne doit pas devenir une raison pour réduire notre engagement dans notre travail, comme s’il s’agissait de la dernière semaine d’école ». C’est ainsi que le cardinal Hollerich, rapporteur général du Synode sur l’avenir de l’Église, a introduit son propos devant près de 350 membres réunis dans la salle Paul VI du Vatican. Depuis ce le 18 octobre, ils abordent le dernier module – sur la participation – de l’Instrument de travail, ce document qui synthétise les réflexions et questions soulevées dans l’Église catholique depuis deux ans au niveau local et continental.

Le cardinal luxembourgeois a expliqué que cette fin de session romaine – officiellement le 29 octobre – coïncidait avec le début d’une phase « tout aussi importante » dans le processus synodal : la période entre les deux sessions. Le pape François a en effet souhaité que ce Synode se déroule en deux sessions romaines espacées d’une année. Il s’agit de laisser mûrir les réflexions – dont certaines portent sur des points très sensibles – dans un jeu d’aller-retour entre Rome et les Églises locales.

Grandes attentes de changements

Le cardinal Hollerich a rappelé aux membres du Synode que cet événement suscitait des attentes importantes, notamment du côté des grands médias, « surtout ceux qui sont les plus éloignés de l’Église » et qui s’intéressent « aux changements possibles sur un nombre très limité de sujets ». Mais il a aussi parlé des attentes des chrétiens engagés qui « se demandent ce qui va changer pour eux » et comment la « coresponsabilité » de tous les baptisés pourra être expérimentée. « Nous sommes bien conscients que ce Synode sera évalué sur la base des changements perceptibles qui en résulteront », a-t-il souligné.

S’exprimant en anglais depuis sa table ronde installée aux côtés des 34 autres dans la vaste salle Paul VI, le rapporteur a fixé le cap que les membres devront suivre sitôt cette première session achevée. Il s’agira d’abord pour eux de « restituer » au niveau local « les fruits de notre travail rassemblés dans le rapport de synthèse ». Cela passera par l’implication des « conférences épiscopales », la réunion des « équipes synodales », la communication dans les médias, la préparation de « chemins d’expérimentation et d’approfondissement que nous identifierons ensemble comme étant appropriés », a détaillé l’archevêque de Luxembourg.

La deuxième tâche consistera à « commencer à planifier le recueil des réactions des Églises locales, les fruits des échanges et les pistes d’expérimentation et d’approfondissement ». L’objectif est « d’arriver ›préparés’ à la deuxième session, c’est-à-dire chargés d’une conscience plus claire du Peuple de Dieu sur ce que signifie être une Église synodale ».

À quoi ressemblera le « rapport de synthèse » ?

Au terme de la congrégation générale, le cardinal Hollerich a donné aux membres du Synode des informations concernant les travaux de la commission pour le rapport de synthèse. Le texte sera relativement bref, a rapporté Paolo Ruffini, préfet du dicastère pour la Communication du Saint-Siège, lors d’un briefing avec les journalistes accrédités.

Le rapport comportera les points sur lesquels les pères et mères synodaux sont parvenus à un consensus et puis ceux sur lesquels un désaccord subsiste. Cette feuille de route devrait présenter des « questions ouvertes » qui nécessiteront un approfondissement du point de vue canonique, théologique et pastoral.

Ce rapport de synthèse n’est ni un « document final » ni même « l’Instrumentum Laboris [Instrument de travail] » de la prochaine assemblée d’octobre 2024. « L’objectif de ce document sera d’accompagner la prochaine phase », a encore insisté Paolo Ruffini, confiant par ailleurs que la commission souhaitait aussi rédiger une lettre pour raconter à tous les chrétiens l’expérience vécue par les membres du Synode durant ce mois.

En accord avec le pape, la proposition a été soumise au vote de l’assemblée qui l’a adoptée à une très grande majorité : 335 votes favorables contre 11 défavorables sur 346 votants. C’est la première fois que l’assemblée votait, et donc que 45 laïcs pouvaient exercer leur droit de vote au sein du Synode des évêques, une institution créée après le Concile Vatican II et composée originellement d’évêques.

Les membres planchent désormais sur la participation

Les membres du Synode ont inauguré ce matin le cycle de réflexion sur la « participation », une thématique cruciale puisqu’elle implique de s’attaquer à la conception même de l’autorité dans l’Église catholique, et à la juste articulation des pouvoirs en son sein. Le cardinal a assuré qu’il ne s’agissait pas de « remettre en cause l’autorité des ministres ordonnés » mais de comprendre comment les laïcs pouvaient aussi participer à la mission de l’Église et en être « coresponsables », en vertu de leur baptême.

Au sujet du cléricalisme, qui désigne l’abus de pouvoir par des membres du clergé et que le pape François veut éradiquer, le cardinal Hollerich a prévenu : « Là où règne le cléricalisme, il y a une Église qui ne bouge pas, une Église sans mission ». Comme le répète souvent le pontife argentin, il a souligné que le cléricalisme pouvait aussi affecter les laïcs, « lorsqu’ils prétendent être en charge pour toujours ».

Ce Synode doit lutter contre toutes les formes de cléricalisme, et donc bouger les lignes. Car « les cléricalistes ne veulent que maintenir le ›statu quo› », a-t-il analysé, un statu quo qui « cimente leur pouvoir ».

Dans la section de l’Instrument de travail consacrée à la participation se trouvent une soixantaine de questions très variées que les membres du Synode doivent désormais aborder. Le document interroge notamment sur la manière de favoriser la participation des femmes, des jeunes ou des minorités dans l’Église et pose la question de l’adaptation des structures ecclésiales à un style de gouvernance synodale.

Il donne aussi à réfléchir sur le degré d’autorité doctrinale des conférences épiscopales ou bien sur la juste attitude du pape dans les cas où les autorités locales prendraient des orientations différentes. (cath.ch/imedia/hl/mp)

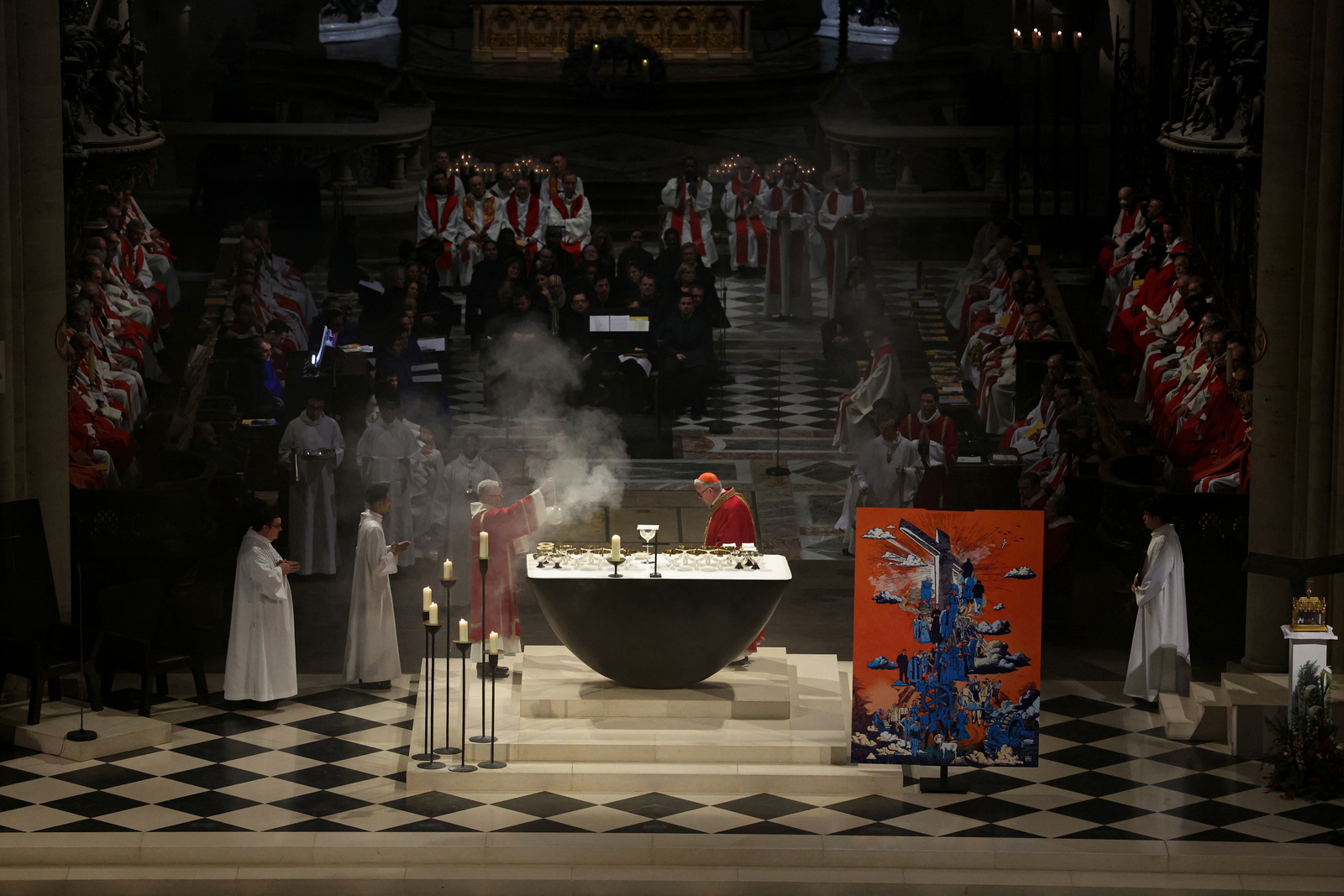

Le Synode est appelé à bâtir «une Église qui a Dieu en son centre et qui, par conséquent, ne se divise pas à l’intérieur et n’est jamais dure à l’extérieur», a déclaré le pape François lors de la messe de lancement du Synode sur l’avenir de l’Église, sur la place Saint-Pierre, le 4 octobre 2023.