Homélie du 9 février 2020 (Mt 5, 13-16)

Abbé Pascal Lukadi – Chapelle de Glace, Leysin, VD

« Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde »

Chers frères et sœurs,

L’Eglise nous propose aujourd’hui de méditer ce dimanche sur la nature de ce que devrait être un chrétien : sel de la terre, lumière du monde.

Chers amis, c’est cette symbolique du sel et de la lumière qui court à travers la page de l’Evangile de ce jour. Oui il s’agit en effet de l’Evangile comme Bonne Nouvelle, une nouvelle tellement heureuse qu’elle devient comme du sel donnant gout à la nourriture des hommes et comme la lumière qui les éclaire en ce monde.

À y regarder de près, nous comprenons que la Parole du Christ donne un goût incomparable à notre vie, et tout comme un repas de fête, nous avons la mission de partager cette découverte.

Dans cet Evangile, Jésus nous appelle à témoigner, personnellement et communautairement, il nous incite donc à la mission. Il nous dit en l’affirmant : vous êtes le sel de la terre. Car le sel de notre foi donne du sens aux petites et aux grandes choses de la vie quotidienne, il donne de la saveur à l’existence, un certain goût de vivre, un sens de l’infini… Ce sel-là permet aussi de conserver précieusement toute expérience de partage, de communion, de bonheur.

Être là où nous devons être

Nous sommes invités, concrètement à être là où nous devons être, simplement, humblement, au bon endroit, au bon moment, en laissant la puissance de l’Esprit qui nous habite faire œuvre de vie en nous, autour de nous. « Aime et fais ce que tu veux « , aimait dire saint Augustin.

En effet, si le plus grand commandement est d’aimer (Dieu et ses frères comme soi-même), il est donc la conséquence d’une vie qui se reçoit de Dieu. Ainsi, laissons-nous aimer, comme ne cesse de le dire Jésus et nous serons la Lumière pour les hommes, étant nous-mêmes illuminés de l’intérieur par l’Amour de de Dieu. Et saint Ephrem disait : Soyez comme des sources de lumière dans le monde, une force vitale pour les autres.

Nous recentrer sur le Christ

C’est dans ce sens que le secteur d’Aigle dont je fais partie a développé une vision pastorale qui nous propose de nous recentrer sur le Christ, partir de lui et revenir vers lui, pôle d’attraction comme le nommait le Père Teilhard de Chardin.

C’est imprégnés de l’Esprit du Christ, notre centre d’intérêt et notre source, que nous pourrons rayonner avec crédibilité aux yeux de tous, à qui le message du Christ doit être annoncés. Pour ce faire, il nous est bon de nous laisser toucher par cette lumière du Christ lui-même, vraie lumière. Et nous mettre en route, car les choses ne peuvent pas rester comme elles sont : « Il ne nous suffit pas de nous occuper d’un travail administratif« , écrit le Pape François, « mais il est nécessaire de nous mettre en <état de mission permanente> dans toutes les régions du monde » (EG, 25, cf. Aparecida nn. 202, 551). En commençant bien sûr par nous et autour de nous.

Une véritable conversion

Il nous faut pour cela une véritable conversion, un changement intérieur et personnel qui ne peut s’opérer que par cette lumière qui nous vient du Christ, celle de l’Esprit Saint.

Comme pour notre nouvelle vision pastorale, soyons prêts à repartir, à avoir le courage de démonter nos tentes, comme nous sommes venus ce matin dans cette chapelle de glaces pour le prier, lui offrir nos fardeaux et nos sécurités qui nous enferment sur nous-mêmes, et d’en construire de nouvelles.

Repartons avec les personnes qui nous sont confiées ; et le Pape ne cesse de le dire en nous invitant « à sortir de notre propre confort et à avoir le courage d’atteindre tous les marginaux qui ont besoin de la lumière de l’Evangile » (EG, 20). Nous deviendrons ainsi ce sel de la terre et la lumière du monde par notre attention aux plus faibles et à tous ceux qui sont dans le besoin de rencontrer le Christ dans nos communautés et dans nos familles. Mais nous ne pouvons le faire qu’avec l’aide de Jésus. En lui, l’Evangile devient une joie pour nous et tous nos frères. Amen !

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Lectures bibliques : Isaïe 58, 7-10; Psaume 111, 4-5, 6-7, 8a.9; 1 Corinthiens 2, 1-5; Matthieu 5, 13-16

Entendre le cri des migrants: la vidéo du pape

Un élève d’une école coranique battu à mort au Sénégal

Une Suisse de moins en moins religieuse

Un bateau des Eglises pour sauver les migrants en Méditerranée

Homélie du 2 février 2020 (Lc 2, 22-40)

Chanoine Roland Jaquenoud – Basilique de Saint-Maurice

Présentation de Jésus au Temple – Journée de la vie consacrée – Dimanche de l’Apostolat des Laïcs

« Et soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez », nous disait tout à l’heure le prophète Malachie dans la première lecture (Mal 3, 1). Soudain : on a l’impression de quelque chose de brusque, de rapide. De rapide, mais pas d’inattendu. Cette venue du « Messager de l’Alliance », comme l’appelle encore Malachie, est attendue, est désirée, et cela depuis longtemps. Le vieillard Siméon de l’Evangile est la figure de toutes ces générations qui l’ont attendu, désiré. C’est lui qui reçoit l’Enfant et se met au nom de tous à bénir Dieu :

« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples » (Lc 2, 29-31)

ENFIN : on a l’impression d’une grande joie, dans grand soulagement. Enfin Il est là, là, dans son temple. Enfin le Temple, lieu symbolique de la présence de Dieu, lieu ou tous se rassemblent pour la prière et le sacrifice, reçoit dans cet enfant la présence réelle de ce Dieu qui s’est fait homme pour venir à la rencontre de tous.

En ce jour, Marie et Joseph viennent accomplir au temple le commandement de la loi, qui exige que tout premier né soit consacré au Seigneur. C’est pourquoi la fête que nous célébrons s’appelle dans notre église « La Présentation de Jésus au Temple ». Elle a en fait dans les différentes traditions ecclésiales plusieurs noms. On l’appelle parfois la chandeleur, en raison de la procession qu’on y fait à la lumière des chandelles et qui se déroulera ce soir dans notre basilique. On l’appelle aussi la Purification de Notre-Dame, parce que selon la loi ancienne, la femme ne pouvait entrer au Temple que quarante jours après ses couches et offrait des présents pour sa purification, ce que vient faire aussi Marie aujourd’hui.

La fête de la Rencontre

En Orient, la fête porte un autre nom. On l’appelle la fête de la Rencontre. En ce jour, dans cet enfant porté au Temple par ses parents terrestres, Dieu vient à la rencontre des hommes, lui « la lumière qui éclaire les nations » (Lc 2, 32). Il vient à notre rencontre, il vient sur nos chemins. Ce n’est pas nous qui nous approchons de Dieu, c’est lui qui vient vers nous. Il nous rencontre sur nos chemins de vie, il nous rencontre là où nous sommes, là où nous en sommes, il nous rencontre dans nos joies, il nous rencontre dans nos souffrances. « Parce qu’il a souffert jusqu’au bout l’épreuve de sa Passion, il est capable de porter recours à ceux qui subissent une épreuve » (He 2, 18).

Dieu vient à sa rencontre, et Siméon bénit Dieu. Dieu vient à la rencontre de la prophétesse Anne et Anne se réjouit.

Anne : une belle figure de femme prophète

Ah oui, tiens, justement, Anne. J’aimerais que nous portions un peu notre attention sur cette belle figure de femme prophète, veuve, âgée de 84 ans, qui survient dans le Temple justement au moment où Siméon prend l’enfant dans ses mains.

On nous dit qu’elle ne s’éloignait jamais du Temple, qu’elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Ce n’est pas pour rien que l’Eglise célèbre le 2 février la journée mondiale de la vie consacrée. Quelle belle figure pour les religieux et les religieuses que cette prophétesse Anne ! Elle passe sont temps dans la veille et la prière. Elle attend celui qui vient rencontrer son peuple … et finalement, elle le rencontre.

Un vrai travail de missionnaire

Mais … elle ne fait pas que ça.

« Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem » (Lc 2, 38).

Elle proclame les louanges de Dieu et parle de Jésus à tous ceux qui attendent – qui ont besoin – de délivrance. Elle fait un vrai travail de missionnaire de la Bonne Nouvelle. Cette année, la fête du 2 février est célébrée le dimanche consacré traditionnellement à l’apostolat des laïcs. Quelle belle coïncidence ! Anne servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et le prière, c’est une belle figure, un bel exemple pour les religieux ; Anne, qui a été mariée, puis est devenue veuve, c’est un bel exemple pour les laïcs.

Ne pas garder pour nous la Bonne Nouvelle

Mes frères et sœurs, tous, sans exception, nous somme appelés à servir Dieu, à prier et à témoigner. La prière n’est pas réservée à quelques moines, le témoignage n’est pas réservé à quelques super missionnaires. La prière, comme le témoignage, découlent de notre vocation de baptisés. Nous avons tous besoin de mener avec Dieu le dialogue intime de la prière, nous avons tous besoin de rencontrer celui qui vient nous rencontrer dans sa Parole, dans les sacrements, et en particulier dans l’Eucharistie, nous avons tous besoin de nous réjouir de sa présence ici et maintenant, au milieu de nous. Et nous somme tous envoyé témoigner de Lui. Tant de gens ont besoin d’être consolés, d’être libérés. Nous les premiers. Mais notre foi nous dit que notre Libérateur est présent, qu’il est là, qu’il est à l’œuvre. Nous ne pouvons par garder pour nous cette bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas garder pour vous cette bonne nouvelle ! Allez vous aussi proclamer, parler, consoler, redonner espoir. Oui vous, vous tous !

Anne avait 84 ans : cela ne l’a pas empêché. La mission n’est pas un truc de plus dans une vie chrétienne : la mission découle de la vocation reçue le jour de notre baptême. Tu es missionnaire chez toi, dans ta famille, à ton travail, pendant tes vacances, dans ton lit d’hôpital, dans ta maison de retraite. Partout des gens ont besoin de la consolation. Alors va, console. Celui qui t’a rencontré veut aussi les rencontrer. Il vient avec toi, il vient en toi. Amen

4e Dimanche du temps ordinaire – La Présentation du Seigneur au Temple

Lectures bibliques : Malachie 3, 1-4; Psaume 23, 7, 8, 9, 10; Hébreux 2, 14-18; Luc 2, 22-40

Les musulmanes de Shaheen Bagh, en Inde, contre la loi sur l’ »hindouité »

Un car de catholiques attaqué au paintball en France

Homélie du 26 janvier 2020 (Mt 4, 12-23)

Abbé François Dupraz – Basilique Notre-Dame, Lausanne

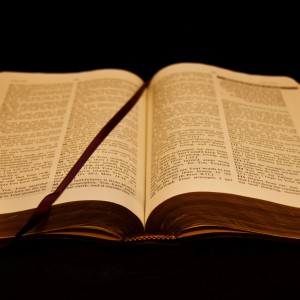

C’est donc aujourd’hui en Eglise le « Dimanche de la Parole de Dieu ». La « Parole de Dieu »… L’Église, en ses Conciles, en ses Papes et en ses saints a toujours tenu en très haute estime la Parole de Dieu considérée – pour parler de manière imagée – comme une véritable « source où puiser Dieu ». Une source commune à tous les chrétiens, dirais-je avec joie et reconnaissance aujourd’hui, suite à la grande Semaine de prière pour l’unité des chrétiens qui vient de se conclure.

Le Concile Vatican II en sa Constitution dogmatique sur la Révélation divine « Dei Verbum » s’exprime ainsi au sujet de la Parole de Dieu. Je cite: « Une si grande force, une si grande puissance se trouve dans la Parole de Dieu, qu’elle se présente comme le soutien et la vigueur de l’Eglise, et, pour les fils de l’Eglise, comme la solidité de la foi, la nourriture de l’âme, la source pure et intarissable de la vie spirituelle ».

Quel est mon rapport avec la Parole de Dieu ?

S’il en est ainsi – et la vie de beaucoup démontre qu’il en est ainsi… – une bonne question à se poser est dès lors la suivante : Quel est dans l’aujourd’hui de ma vie mon rapport avec la Parole de Dieu ?

« Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous », écrit l’apôtre Jacques en son épître. Il nous revient donc en 1er lieu de l’accueillir cette Parole ; c’est à dire de l’écouter car oui, l’accueil de LA Parole se fait de prime abord écoute de cette Parole. Ecoute dans la liturgie comme aujourd’hui, fut-elle radiodiffusée; dans les écoles bibliques, la lecture personnelle de la Bible…

Ecouter donc LA Parole puis… la méditer ; la contempler. Les Pères utilisaient l’image de « mâcher » ou de « ruminer » la Parole. Ainsi de saint Augustin : « Quand – dit-il – on rappelle à la mémoire ce que l’on a entendu et qu’on y repense doucement en son cœur on devient semblable à celui qui rumine ».

Vivre la Parole

Ecouter la Parole puis la méditer, la contempler, la mâcher la ruminer (…) et enfin et surtout, 3e étape… VIVRE la Parole : « Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion » insiste l’apôtre Jacques. « Celui – poursuit-il – qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s’y tient, celui qui l’écoute non pour l’oublier, mais pour la mettre en pratique dans ses actes, celui-là sera heureux d’agir ainsi ».

Jésus Lui-même dira alors qu’on lui faisait remarquer que sa Mère et Ses frères – entendez Ses cousins – étaient là dehors voulant le voir : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en pratique ». (Lc 8, 21). Sans ce « mettre en pratique », sans ce « faire » c’est à dire sans ce « vivre la Parole », tout reste illusion, construction sur le sable. On ne peut même pas dire avoir compris la Parole que l’on avait pourtant écoutée car, comme l’écrit si bien saint Grégoire le Grand – brillant pape et docteur de l’Eglise du VIe siècle – « on ne comprend vraiment la Parole que lorsqu’on commence à la mettre en pratique ».

Le devoir d’obéissance dans le Nouveau Testament, soit dit en passant, étant presque toujours vu lui-même comme une obéissance à « La Parole de Dieu ». Ainsi de saint Paul par exemple qui parle d’obéissance à l’enseignement ou d’obéissance à l’Evangile. Ainsi du Christ Lui-même dont l’obéissance s’exerce en particulier sur les paroles écrites à son sujet et pour Lui depuis les temps anciens dans la loi, les prophètes et les psaumes : « Comment -dira-t-Il alors qu’on essayait de s’opposer à Son arrestation – comment alors s’accompliraient les Ecritures d’après lesquelles il doit en être ainsi ? ». Oui, la vie de Jésus est comme guidée par un rai de lumière que les autres ne voient pas. Un rai de lumière formé par les Paroles écrites pour Lui. Il déduit des Ecritures le « il faut » qui régit toute Sa vie.

Un trésor caché

Voilà… quelques mots et bien d’autres encore (…) en ce « Dimanche de La Parole de Dieu » pour vous donner goût je l’espère « d’accueillir dans la douceur la Parole semée en vous », de la méditer, la contempler, la ruminer, la mâcher et… de la vivre. Un trésor y est caché. Ce trésor c’est Jésus Lui-même. JE-SUS ! Saurons-nous le découvrir ? « Qui cherche trouve, qui demande reçoit, à qui frappe l’on ouvre… ».

Aussi mon appel se résume-t-il en quelques mots : Prenez la Parole avec vous ! Faites-en, vous aussi, vous surtout les jeunes la « compagne » de votre vie. Qu’elle devienne lumière de vos pas, lampe de votre route en un monde où beaucoup cheminent comme à tâtons ; cherchant le chemin; mourant de soif par trop souvent sur les rivages d’éternité… Amen.

3e dimanche du temps ordinaire et dimanche de la Parole de Dieu

Lectures bibliques : Isaïe 8, 23b–9, 3; Psaume 26, 1, 4abcd, 13-14; 1 Corinthiens 1, 10-13.17; Matthieu 4, 12-23