Abbé Paul Frochaux – Cathédrale de Fribourg

Vous l’avez appris, un satellite suisse tourne en orbite et va bientôt nous livrer des informations sur des planètes hors de notre système solaire qu’on appelle exoplanètes. Notre pays est fier de contribuer à un haut niveau à la recherche scientifique en astronomie et ainsi, la science va encore progresser et l’univers nous apparaîtra toujours plus connu et toujours plus immense. Ce satellite nous représente et c’est un peu comme si nous étions, nous aussi, sortis de la terre pour observer l’immensité du ciel. Mais qu’allons-nous découvrir ? II y a déjà, certes, des thèses, des certitudes, des espoirs et notamment l’espoir de faire de nouvelles découvertes. On espère de la nouveauté.

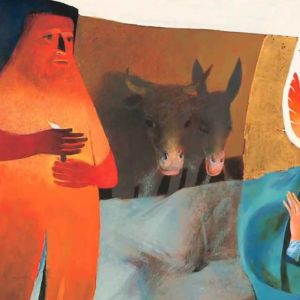

Un Dieu fragile entre nos mains

Je fais un lien avec Noël, mais dans le sens inverse. En effet, Celui qui, selon notre foi, a créé cet univers infini, Celui par qui tout a été fait, (nous allons le dire tout à l’heure dans notre Credo), Celui-ci quitte en quelque sorte le Ciel pour venir sur la terre, il ne vient pas dans le grandiose ni dans ce qui est puissant, il vient au contraire dans ce qui est tout petit, simple, fragile et faible. Car, quoi de plus fragile qu’un petit bébé qui vient de naître ? C’est là que vient se cacher Celui par qui tout a été fait, dans la pauvreté d’une étable et la simplicité d’une mangeoire pour animaux. L’abbé Maurice Zundel disait cette belle parole : Dieu fragile, c’est la donnée la plus bouleversante, la plus neuve et la plus essentielle de l’Évangile : un Dieu fragile est remis entre nos mains.

En effet, quand un enfant vient au monde, il a besoin de tout. Et ce Dieu tout puissant que nous évoquons souvent pour qu’il nous vienne en aide, a maintenant, lui, besoin d’aide, il a besoin du lait de sa mère pour se nourrir, il a besoin de la protection de Joseph, son père adoptif. Il a besoin d’un foyer alors qu’il est le foyer d’amour pour tous ceux qui se réfugieront en lui. En grandissant, il aura besoin de ses parents pour apprendre à marcher alors qu’il est le Chemin, il aura besoin de ses parents pour apprendre à parler alors qu’il est le Verbe de toute éternité. Il aura besoin de Joseph pour son apprentissage de charpentier. Etant homme parmi les hommes, il a besoin d’un soutien matériel et d’un statut social. Il a surtout besoin de chaleur humaine, de tendresse. Un Dieu qui est Tout et qui veut avoir besoin de tout.

Que sera cet enfant ?

Quand un enfant vient au monde, nous savons automatiquement un certain nombre de choses sur ce qu’il lui arrivera : il grandira deviendra adolescent, jeune puis adulte, cela nous le savons. Mais il subsiste une grande part de mystère : que sera cet enfant, que va-t-il nous apporter, quels seront ses points forts, ses talents, ses faiblesses, ses fragilités ? Quelle nouveauté apportera-t-il ?

Marie et Joseph devaient se poser ces questions. Joseph étant très probablement mort avant que Jésus ne commence son ministère public n’aura pas pu savoir ici-bas ce qui arrivera à son fils. Jean Baptiste étant informé des premiers enseignements de Jésus s’étonne et se demande si Jésus est bien le Messie annoncé : Es-tu Celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Demande-t-il au Christ depuis sa prison.

Nous, chrétiens du XXIème s., nous avons la chance de connaître en grande partie, le mystère de cet enfant. La Parole de Dieu et plus particulièrement les évangiles nous relatent de sa vie, nous délivrent son message, nous parlent de ses miracles, de sa mort et de sa résurrection. Nous connaissons la nouveauté inaugurée par sa naissance. Nouveauté bouleversante en même temps que définitive et qui ne passera pas. Cette nouveauté est contenue dans les noms qui lui sont attribués. Il est selon le prophète Isaïe l’Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Mais, le mystère révélé nous dit qu’il est non seulement avec nous, mais qu’il devient l’un de nous. Qui pouvait imaginer une telle nouveauté ?

Interrogations sur Dieu et sur nous

Un Dieu qui veut partager tout ce qui fait Ia condition humaine à l’exception du péché et qui épouse cette condition en se faisant homme parmi les hommes. Un Dieu qui veut avoir besoin de tout pour nous advenir. Un Dieu qui annonce une bonne nouvelle, celle du salut. En effet, l’autre nom de cet enfant est Jésus, ce qui veut dire Dieu sauve. Ce salut nous sera donné par sa mort et sa résurrection. Nous ne cesserons jamais de nous interroger sur ce Dieu-avec-nous, sur ce Dieu qui sauve, sur ce Dieu qui aime infiniment. Et nos interrogations sur Dieu nous ramèneront à des interrogations sur nous. Qui sommes-nous, pauvres humains fragiles pour être autant aimés de notre Créateur ? Comme le dit le psaume 8 : Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à Iui, le fils d’un homme que tu en prennes souci ? Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et d’honneur.

La nouveauté qu’apporte cet enfant, nous n’aurons donc jamais assez de temps pour l’explorer, elle plus grande et plus infinie que l’exploration des exoplanètes et de tout le cosmos.

La science, avec raison, cherche à percer les secrets de la nature, de nos origines et elle ne cesse d’accumuler des informations et des connaissances. La naissance de Jésus nous fait entrer dans une nouveauté plus grande encore, elle nous fait entrer dans le secret de Dieu, du Créateur de toute chose. Sachons-nous nous en émerveiller, sachons explorer ce que vient nous dire Celui par qui tout a été créé. AMEN

LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR, MESSE DE MINUIT

Lectures bibliques : Isaïe 9, 1-6; Psaume 95, 1-2a, 2b-3, 11-12a, 12b-13a, 13bc;Tite 2, 11-14; Luc 2, 1-14