Un festival du cochon pour protester contre le développement du tourisme halal en Indonésie

Homélie du 3 novembre 2019 (Lc 19, 1-10)

Chanoine Alexandre Ineichen – Abbaye de Saint-Maurice, VS

Chaque dimanche, chaque jour, à chaque instant, Jésus Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous dit sur les ondes, dans cette basilique, partout : «Aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer chez toi», comme il l’a dit à Zachée dans la ville de Jéricho, il y a de cela deux mille ans. Aussi préparons notre demeure, préparons notre coeur à recevoir notre Seigneur malgré les ténèbres, les lourdeurs et les misères qui l’envahissent bien souvent. Au début de notre eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs et renouvelons notre confiance dans le pardon infini de Dieu.

Les Saintes Ecritures, la Bible contient la Parole de Dieu. Pour l’exprimer et l’exposer au mieux, elle utilise un langage humain, voire des langues différentes et, par le style et par la manière, lui donnent plus ou moins de pertinence.

Ainsi, les Saintes Ecritures racontent, d’une part, des histoires, du peuple de Dieu, de héros bibliques, ou tout simplement des épisodes remarquables de la vie de tous les jours, comme, par exemple, dans les paraboles de Jésus.

Les saintes Ecritures : une Parole de vie

D’autre part, les Saintes Ecritures donnent aussi la parole à ceux qui, méditant les événements, les étudiant et les approfondissant pour montrer toute leur pertinence, rappellent au peuple de Dieu l’action et la miséricorde divine dans notre monde. Ainsi les prophètes, les sages nous rappellent combien Dieu est à l’oeuvre ici et maintenant. Cependant, leur expression est le plus souvent si riche que nous ne percevons pas de suite, ni leur profondeur, ni leur hauteur. Parfois, même ils sont pris par une telle profusion d’images, de pensées et de zèle que leur discours en devient presque inintelligible, du moins, nous n’y retenons pour notre vie spirituelle que quelques brides. Car les saintes Ecritures ne sont pas un divertissement, de belles histoires à se raconter au coin du feu, mais une parole de vie, une parole salvifique.

Aussi devons-nous entendre les Saintes Ecritures, les réentendre pour que la parole de Dieu puisse nous façonner, nous convertir et nous permettre de participer à la vie même de Dieu. Aussi est-il essentiel que nous gardions tous les événements dans notre coeur, comme Marie d’ailleurs, que nous les méditions et que nous accomplissions ici et maintenant cette parole de Dieu contenue dans les Ecritures. Il nous faut donc nous les rappeler, les garder en mémoire. Or, comme le dit bien Miguel de Unamuno «la mémoire est la base de la personnalité individuelle, tout comme la tradition est la base de la personnalité collective d’un peuple. Nous vivons dans la mémoire et par la mémoire, et notre vie spirituelle, dans le fond, n’est que l’effort consenti par notre mémoire pour durer, pour se transformer en espérance, l’effort de notre passé pour se transformer en notre avenir.» Pourtant, lorsque nous lisons ou entendons les Saintes Ecritures, combien pouvons-nous constater que notre mémoire est souvent défaillante. Aussi permettez-moi, à la suite de la lecture de ce dimanche, de vous exposer quelques-uns de mes oublis.

Laisser Jésus demeurer en nous

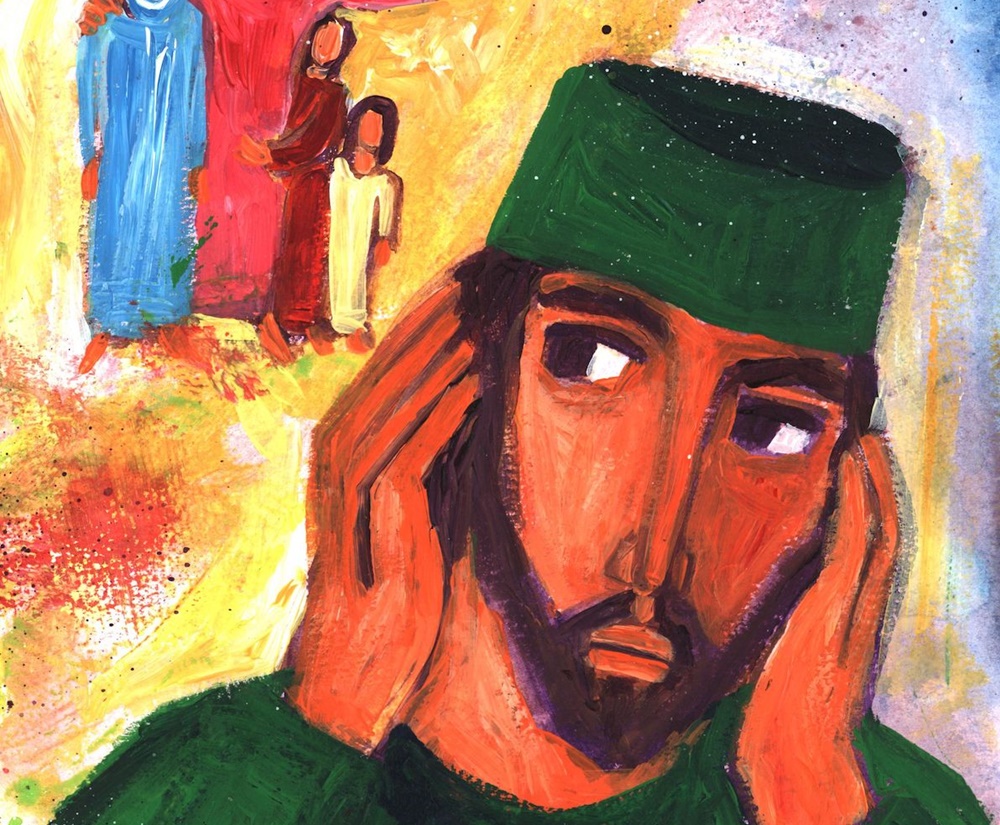

Premièrement, je pensais que Jésus avait eu un long dialogue avec Zachée pour le convaincre de se convertir. Il me semblait qu’il faillait que Jésus expose à Zachée toutes les raisons pour que ce publicain retrouve le droit chemin. Or, il n’en est rien. Jésus n’a qu’une seule parole dite à Zachée : «Aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer chez toi.» Ce n’est que cette unique parole qui convertit notre chef des collecteurs d’impôts, notre collabo de l’occupant romain. En effet, Jésus est, certes, un prédicateur connu et reconnu. Mais sa parole seule est efficace et nous convertit. Pas besoin de milles arguties pour nous convertir, il suffit de laisser Jésus demeurer dans notre coeur. Alors la grâce peut opérer et transformer ce monde, ici et maintenant.

Deuxièmement, la discussion se déroule plutôt entre Jésus et les pharisiens. Ceux-ci se croient justes, mais ne se rendent pas compte que le juste par excellence, c’est-à-dire Jésus, ce n’est pas celui qui juge, mais celui qui est venu chercher et sauver celui qui était perdu. La conversion de Zachée est l’occasion pour Jésus, pour l’évangéliste saint Luc, de nous rappeler que la venue du Christ dans le monde est un véritable renversement, que le Dieu trois fois saint, veut notre bien et notre salut. Combien de fois nous l’oublions et préférons-nous souvenir, non de la miséricorde de Dieu, mais des péchés des hommes ?

Petitesse de l’homme et grandeur divine

Enfin, notre mémoire nous joue des tours en insistant sur des détails qui peuvent avoir leur importance, mais qui nous occultent souvent la vraie dimension de la parole de Dieu. Pour chacun – et j’en suis persuadé – nous nous représentons Zachée comme petit. En effet, le texte nous le précise pour expliquer pourquoi il avait dû monter sur un arbre. Mais, aussitôt que nous avons cette image, nous en oublions la signification. Si Zachée est petit, s’il monte sur un sycomore pour voir Jésus, c’est parce que l’humanité est bien finie comparée à la grandeur infini de Dieu. Le sycomore n’est pas que l’élément d’un décor, mais l’instrument par lequel l’humanité essaie de se couvrir, de se sauver. Adam et Eve après avoir mangé la pomme et découvrant leur nudité se couvrirent des feuilles de sycomore avant que Dieu ne leur fasse des vêtements de peaux de bête. Ainsi, la petitesse de Zachée, le sycomore, ne sont pas des ornements pour illustrer notre belle histoire, mais une réalité cachée que nous oublions trop : la petitesse de l’homme, son besoin de se protéger devant la grandeur et la toute puissance divine.

Je pourrai

continuer et poursuivre l’énumération

de ces oublis. Pourtant, en relisant les Ecritures, en les méditant, nous découvrons

l’unique parole de Dieu. Notre petitesse essaie de monter sur un arbre, va à la

rencontre de la grandeur de Dieu, non d’un Dieu venu pour les justes, mais d’un

Dieu qui se penche sur les pécheurs et qui les sauve. Aussi laissons résonner

en notre mémoire, en notre vie, cette parole salvifique : «Aujourd’hui,

il faut que j’aille demeurer chez toi.»

Avec Notre Dame, mère de la Miséricorde, prions pour tous les hommes et toutes les femmes de notre terre

Esprit de Dieu, aide ceux qui ont tout quitté pour te suivre, aide-les à devenir les témoins de ton amour miséricordieux ! Seigneur, nous t’en prions.

Esprit de Dieu, ouvre l’oreille et le cœur des responsables de la société humaine aux cris des petits et des pauvres ! Seigneur, nous t’en prions.

Esprit de Dieu, prends soin de toutes les personnes qui sont en difficultés ainsi que de celles qui sont en deuil. Seigneur, nous t’en prions.

Esprit de Dieu, ravive la flamme du baptême dans le cœur et dans la vie de chaque baptisé ! Seigneur, nous t’en prions.

Seigneur, notre Dieu, tu es venu sauver ce qui était perdu, tu n’abandonnes personne, accorde nous ce que nous te demandons en ce jour, par le Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne auprès de toi, dans l’unité du Saint Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.

31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Lectures bibliques : Sagesse 11, 23 – 12, 2; Psaume 144, 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14; 2 Thessaloniciens 1, 11 – 2, 2; Luc 19, 1-10

Miroir des mondes, le pari de l’inclusion

Le débat – Mariage des prêtres: la fin du tabou?

Il n’est plus permis d’escalader le célèbre rocher australien d’Uluru

Homélie du 27 octobre 2019 (Lc 18, 9-14)

Père Jean-Claude Pariat – Ecole des Missions, Le Bouveret, VS

… Ce publicain est devenu un homme ‘juste’, justifié par l’œuvre de Dieu en lui, pour lui et pour le monde. Il témoigne du don de la joie de Dieu. Frères et sœurs, la grâce de Dieu éveille et guérit notre aveuglement sur nos proches. Sa grâce illumine cette joie et cette paix produites par ses œuvres. Nous en devenons des témoins comme ce jeune, vivant avec un handicap permanent nous le rappelle: « Dieu nous a donné la vie pour qu’on se réjouisse. »

Soyons, nous aussi, reconnaissants et témoins missionnaires de ces regards qui ont déposés l’expression de leur joie dans nos vies. Ils nous surprennent en commençant par le regard souriant d’un bébé. Ce témoignage s’éteindrait-il dès notre prime enfance ? Dieu oublierait-il de nous offrir la force joyeuse de son Amour ? « Il nous a donné la vie pour qu’on se réjouisse. »

Les témoins de la joie de Dieu sont plus nombreux que nous l’imaginons. Avec peine, en préparant ce dimanche de la Mission Universelle, j’ai dû me limiter à deux témoignages illustrant cette joie dégagée par un acte de bienfaisance, un acte missionnaire.

Un acte de bienfaisance

Mon premier témoignage est personnel. A l’approche de l’an 2000, je célébrais en semaine une messe. Mes parents décédés avant mon ordination y étaient certainement présents. Après avoir fait l’envoi : ‘Allez dans la paix du Christ’, je rejoignais sur le parvis de l’église les quelques personnes présentes. L’une d’elle s’attarda pour m’offrir ce témoignage. Elle me raconta que jeune fille, il y a plus de 50 ans, elle venait à la gare des marchandises pendant l’été. Les charbonniers déchargeaient les wagons d’anthracites venant de la Ruhr. Quelques morceaux tombaient à terre. Elle les ramassait et remplissait sa petite hotte d’une quinzaine de kilos en prévision du prochain hiver. Les morceaux de charbon tombés à terre étaient pierreux et produisaient peu de chaleur. Un jour, un charbonnier lui dit : donne-moi ta hotte. Il la remplit de morceaux d’anthracites – non pierreux – d’un éclat étincelant. En me rendant ma hotte pleine, je ne pouvais lui dire ma reconnaissance qu’avec le sourire de la joie reçue par ce don inattendu. Plus de 50 ans après, cette personne âgée m’offrit dans son regard la joie reçue ce jour d’été par ce geste de partage. Une joie qui ne s’était pas effacée de sa vie. Acte missionnaire vécu dans une gare ferroviaire de marchandises, en pleine air, un jour d’été. Le charbonnier était mon propre père, un père missionnaire bien avant que son fils ne le devienne…

Un acte missionnaire

Mon second témoin trace le chemin qu’il a parcouru pour réaliser l’appel missionnaire reçu dès son enfance. Né en Suisse en 1928, de nationalité canadienne, Jean vit le temps de la seconde guerre mondiale avec sa famille au Canada.

En 1941, âgé de 13 ans, ce fils d’un général d’armée demande à son père de l’autoriser à rejoindre les cadets de la Royal Navy en Angleterre. Son père acquiesça. Il partit en Angleterre et s’engagea chez les Cadets. Pendant 8 ans, il mena une carrière militaire. Il découvrit les horreurs de la guerre, l’absurdité de la culture de la mort, le plaisir célébré lors de la destruction d’un navire ennemi.

En 1950, il renonce à sa carrière militaire et reprend les études. Docteur en philosophie en 1962, il commence une carrière nouvelle, académique dans l’enseignement. Mais cette étape professionnelle nouvelle le laisse insatisfait. L’enseignement, pas plus qu’une carrière militaire, ne parvient à répondre à ses inspirations profondes : œuvrer pour la dignité de la personne humaine, œuvrer pour une culture de la vie, rejoindre les pauvres, ces déshérités marginalisés par l’indifférence, l’oubli et souvent le mépris.

En 1964, Jean rencontre des personnes nées avec un handicap mental. Alors commence la possibilité de réaliser les inspirations qu’il porte en lui depuis longtemps. En renonçant à sa deuxième carrière, il devient, presque malgré lui, le fondateur de lieux de vie offerts à des personnes exclues de ce que nos sociétés dites civilisées classent comme anormales à cause de leur handicap mental. Sa mission s’accomplit en vivant avec et parmi ses nouveaux amis. Cet aventurier de Dieu commença la mission qui lui était confiée à Trosly en France. En lui, Dieu nous offre un témoin de sa tendresse, une tendresse sans frontières pleine de joie. Merci Jean Vanier. Merci aux missionnaires actifs des communautés de l’Arche présentes sur les 5 continents. Merci aux missionnaires actifs du mouvement ‘ Foi et Lumière’.

Dieu libère le cœur du publicain que nous sommes.

Sans la guidance de l’Esprit-Saint, sans le suivi du Christ comme disciple, sans ces multiples gestes, paroles, sourires partagés, le baptisé vivant une foi pour lui-même, ne connaît pas la joie du don de soi. Il reste le cœur vide, sans joie et sans espérance.

« Dieu est bon ; l’homme le devient. » Cette bonté de Dieu est la sève de son amour présent dans ses œuvres. Sans recours à la violence, il libère le cœur du publicain que nous sommes. En ouvrant notre cœur à ses œuvres, Dieu ouvre notre conscience aux regards des personnes qui nous ont donné la joie d’un acte missionnaire. Avec la patience de Dieu envers nous, comme elles, nous quittons progressivement les pratiques d’un baptême inactif, un baptême pour soi, pour nous attacher et nous engager aux pratiques de notre baptême pour les autres. Joie de donner vie, de donner sa vie née de cette sève amoureuse. « Dieu nous a donné la vie pour qu’on se réjouisse. » Amen !

30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Lectures bibliques : Siracide 35, 15b-17.20-22a; Psaume 33, 2-3, 16.18, 19.23; 2 Timothée 4, 6-8.16-18; Luc 18, 9-14

Fermeture de la plus grande église du Maghreb, Alger s’explique

Une coupole n’est pas un minaret, confirme le préfet de Berne

Homélie du 20 octobre 2019 (Lc 18, 1-8)

Abbé François-Xavier Amherdt – Ecole des Missions, Le Bouveret, VS

Baisser les bras [tactique diabolique]

« Les abus de pouvoir, de conscience, les abus sexuels sont là, massifs, écrasants, pour nous le rappeler. Dans la société, dans les familles, comme en Église catholique. Tant de raisons de baisser les bras, affirment les uns… Tant de motifs de tourner le dos à une telle institution et à l’espérance, clament les autres. Comment parler de mission dans un tel contexte, alors même que nos communautés paroissiales s’effritent ?

Dans l’Ancien Testament, Israël, le peuple élu, a baissé les bras. Lui que Dieu a sans cesse relancé par une multitude d’Alliances, il a constamment raidi la nuque et rompu la relation avec son Seigneur. Il s’est tourné vers toutes sortes d’idoles. Encore aujourd’hui, la nation d’Israël est en guerre, le peuple juif attend toujours le Messie…

Prier, supplier, intercéder : à

quoi bon ? Les guerres succèdent aux guerres ; un certain islam se fait

conquérant. Le climat change, la planète se réchauffe, les espèces

disparaissent. C’est bientôt la fin du monde ? »

Que répliquer à ces oracles de malheur ?

« Casser les pieds » à Dieu

Main-tenant (Ex 17, 8-13)

D’abord, que c’est « maintenant » le moment favorable de la prière et de la mission. Mais au sens étymologique de « main-tenant », c’est-à-dire « tenant la main ». C’est maintenant qu’il faut prendre la main de Dieu, comme un enfant celle de sa mère ou de son père.

Ainsi que le chante le cantique : « Tenons la main que Dieu nous tend. Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort un jour du temps. Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre terre. L’unique Esprit bénit ce temps. Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. »

Faisons comme Moïse. Il aurait eu de quoi baisser les bras, au sens propre de l’expression, devant les « rouspétances » intempestives et les réclamations constantes de son peuple à la tête dure. À peine le prophète l’avait-il fait sortir d’Égypte (aux chapitres 13-15 de l’Exode) qu’Israël s’est mis à regretter les oignons et les concombres de la captivité. Au moins là, réclamait-il, il avait de quoi manger (au chapitre 16). Et il exige du pain – ce fut la manne dans le désert –, de la viande – ce furent les cailles –, et de l’eau – jaillie du rocher.

Devant l’attaque des Amalécites dans le désert, le chef Moïse se fait aider par ses deux acolytes, Aaron et Hour. Il s’assied et tient bon. Il tient les mains et la tête hautes. Et Israël avec lui. Main-tenant ! Moïse se tourne vers le Seigneur, le gardien d’Israël, qui ne sommeille pas, qui protège du soleil le jour et des assauts des cauchemars la nuit, comme le dit le Psaume 120.

Insister jusqu’au bout (Lc 18,1-8)

Ensuite, nous en faisons l’expérience, c’est en tenant et continuant dans l’intercession que nous nous préparons à recevoir les dons que Dieu nous prépare. Parfois différemment de ce à quoi nous aspirions. Et heureusement. Car le Seigneur voit plus loin que nous, et il sait ce qui est bon pour nous.

Ce qui nous est demandé, c’est de demander encore et toujours. C’est de « casser les pieds » au Seigneur, si j’ose m’exprimer ainsi. Comme cette veuve que Luc, le troisième évangéliste, celui de cette année liturgique C qui va bientôt s’achever, nous offre en modèle. Si un mauvais juge finit par céder aux réclamations justifiées de cette femme, à combien plus forte raison Dieu, le juste juge, entendra-t-il nos désirs profonds et nous « ajustera-t-il » à sa volonté. Quand bien même il paraît parfois absent et sourd.

La mission est donc une question de prière et d’intercession. D’une part, prier nous permet de maintenir vivace la foi indispensable pour rester en lien avec le Fils de l’homme, Jésus le Christ, qui ne cesse de venir. D’autre part, l’intercession est comme un levain qui nous situe au coeur de la Trinité (dit l’exhortation du pape François La joie de l’Évangile, Evangelii gaudium, n. 283). Elle est capable de faire lever toute la pâte de l’humanité.

La mission, c’est se faire porte-parole des sans-voix, c’est œuvrer pour que la justice sociale, planétaire et locale, s’instaure un peu, ainsi que le dit l’une des paroles du décalogue proposé par Missio en ce mois (vous pouvez le consulter sur le site et dans les documents suggérés pour le Mois missionnaire extraordinaire). C’est demander à Dieu que vienne enfin son Règne, que son nom soit enfin respecté et sanctifié, que sa volonté soit enfin faite.

« À temps et contretemps » (2 Tm 3,14-4,2)

Tous les saints l’ont pratiquée, pour la conversion et le salut de leurs contemporains : la prière d’intercession intervient « à temps et à contretemps » pour dénoncer le mal, encourager, enseigner, toucher le coeur des êtres.

La petite Thérèse, patronne des missions, passe son ciel à faire du bien sur la terre. C’est parce qu’elle avait déjà commencé à semer l’amour de son vivant, dans son Carmel, envers et contre tout, en atteignant paradoxalement le bout du monde.

Conclusion – synthèse : renvois au décalogue

Tous, malades, handicapés, pleinement actifs en pastorale, nous nous portons par la prière (c’est ainsi que je termine les dix paroles). Nous nous tenons la main en une immense chaîne d’intercession, dans une unité globale, plus forte que les tensions et les divisions (c’est la 7e parole du même décalogue) ; avec Moïse, Paul, Thérèse de Lisieux, le pape François.

Sûrs que sans tarder, Dieu fera paraître son jour et le temps de sa grâce.

C’est là notre joie. Gaudete et exsultate, réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, car le Sauveur est parmi nous. Il nous envoie, nous baptisés, sur nos chemins de sainteté missionnaire.

29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Lectures bibliques : Exode 17, 8-13; Psaume 120, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8; 2 Timothée 3, 14 – 4, 2; Luc 18, 1-8