Le carnaval de Rio irrite les évangéliques

Paul aux Thessaloniciens: affermir et réconforter la communauté [5/5]

Le « feu sacré » des chrétiens en Irak

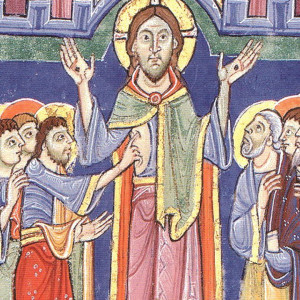

Homélie du 24 avril 2022 (Jn 20, 19-31)

Abbé Emmanuel Rudacogora – Eglise Saint-Joseph, Lausanne

Pauvre Thomas ! Considéré ou plutôt accusé d’être pessimiste, incrédule et même désespéré. Ce nom à travers les siècles est devenu le symbole de tous ceux qui ne croient pas sans avoir vu et touché au préalable. Et pourtant, il vaut mieux un doute authentique et sincère à une certitude facile qui dispense de tout cheminement personnel.

La résurrection de Jésus est libératrice

La résurrection de Jésus continue à poser des questions à l’humanité ; elle n’est pas une évidence, mais bien une expérience personnelle et communautaire. Nous ne croyons pas uniquement par ouï dire mais surtout parce que nous avons rencontré des témoins-bénéficiaires de cette résurrection. La résurrection de Jésus devient la résurrection de ceux qui l’annoncent, elle est libératrice. Connaissant nos peurs, nos angoisses et nos doutes, le Ressuscité insiste : « La paix soit avec vous ».

De la désillusion à la louange

Comme pour Thomas, Jésus vient nous libérer de nos résistances. Avance ton doigt, touche mes blessures. Thomas n’a pas touché les plaies de Jésus, il s’est laissé touché au plus secret des ses plaies par le Ressuscité. Sa réponse n’est pas une exclamation de celui qui a découvert par curiosité mais celui qui a été guéri par amour. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Quand Jésus touche nos cœurs et nous libère de nos résistances, nous ne pouvons que l’adorer. Tout un chemin qui nous mène de la désillusion à la louange.

Bénéficiaires de la miséricorde de Dieu

Pas besoin d’être Thomas, Pierre, Zachée, Matthieu, Marie Madeleine ou la Samaritaine pour savoir que nous sommes tous bénéficiaires de la miséricorde de Dieu. A chacun son chemin et sa rencontre avec un Dieu qui nous attend au tournant pour nous manifester gratuitement et sans reproches son amour incommensurable. Et le béatitude, clé du bonheur, nous invite à être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux, et reconnaître que chaque frère et chaque sœur que nous rencontrons est un être unique, aimé et pardonné.

La foi est un chemin, un passage progressif du doute à la confiance, de l’angoisse à la paix ; elle nous mène vers des moments forts, des rencontres inattendues, des engagements forts et responsables, bref toujours un nouveau commencement.

En traversant nos portes verrouillées, le Seigneur nous rejoint dans nos enfermements, au cœur de nos doutes et détresses, et nous invite à quitter nos « croyances » pour entrer dans la confiance. Entre ceux qui croient savoir et ceux qui savent croire, il y a une bonne différence. Les retardataires n’ont pas toujours tort. Sacré Thomas, merci.

2e DIMANCHE DE PÂQUES ou DE LA MISÉRICORDE

Lectures bibliques : Actes 5, 12-16 ; Psaume 117, 2-4, 22-24, 25-27a; Apocalypse 1, 9-11a.12-13.17-19 ; Jean 20, 19-31

Le temple mormon de Washington ouvre ses portes au public

Paul aux Thessaloniciens, épisode 4/5

Homélie TV du 17 avril 2022, Pâques (Jn 20, 1-9)

Mgr Jan Hendriks – Basilique Saint-Nicolas, Amsterdam (Pays-Bas)

Pâques est la fête de la lumière et de la vie,

car le Seigneur est ressuscité, il a vaincu la mort.

C’est le cœur de notre foi chrétienne que nous professons et que nous célébrons le jour du Seigneur, car chaque dimanche est une célébration de Pâques, et chaque eucharistie une célébration du mystère pascal. Aujourd’hui il n’y a rien d’autre que cette lumière brillante : nous célébrons la Pâque du Seigneur ! Il a vaincu la mort.

Il y a toujours un peu de lumière

Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement pour nos vies ?

Cela signifie que pour quelqu’un qui croit en Jésus, il y a toujours de l’espoir et une ouverture, même dans votre plus grande tristesse, il y a toujours une porte ou une fenêtre qui est ouverte, même dans la plus grande obscurité,

il y a toujours un peu de lumière, une petite ouverture qui peut réjouir votre cœur plus que toute l’obscurité autour de vous.

Il y a quelques semaines, j’ai vu les photos des sœurs bénédictines en Ukraine. Elles y étaient venus un an auparavant pour prier et se retirer dans une nouvelle abbaye. Elles sont maintenant submergées par des réfugiés et leur routine quotidienne est complètement perturbée ; et puis l’incertitude : les bombes atteindront-elles aussi leur abbaye ?

Mais – sur les photos – elles étaient rayonnantes de joie !

Incompréhensible ? Naïf ?

Non, parce que le Christ est ressuscité !

Et c’est ce que le Seigneur nous dit encore et encore :

» N’ayez pas peur. Il y avait de la joie parmi ces sœurs parce qu’elles étaient capables de reconnaître le Christ dans les réfugiés, et de donner la vie.

Ce ne sont pas la souffrance, la douleur et la guerre qui l’ont emporté, mais la vie qui a vaincu la mort ; il y avait la paix dans leur cœur.

Un chrétien « pascal »

Le 15 mai, le pape François canonisera à Rome notre compatriote, le père carme Titus Brandsma. Professeur et recteur magnifique de l’université de Nimègue. Il s’est efforcé de lutter activement, en paroles et en actes, contre l’idéologie nazie. Les nazis l’ont emprisonné et l’ont finalement déporté dans le camp de concentration de Dachau. Ce qui transparaissait de lui, c’était son invulnérabilité spirituelle, sa paix et sa sérénité au milieu de toutes les épreuves. Autour de lui, il n’y avait que misère, violence et haine ; lui-même, émacié et pâle, restait calme, en paix.

Il a essayé de soutenir les autres, de les réconforter quand il le pouvait et d’entendre les confessions. Le Vendredi saint, il a donné une conférence impressionnante sur la mystique de la souffrance dans le camp, debout parmi les autres prisonniers dans son habit de prisonnier.

Il était donc un chrétien « pascal » : ce ne sont pas les circonstances extérieures – aussi difficiles soient-elles – mais la paix que Jésus a souhaitée pour les apôtres après sa résurrection qui a prévalu.

Cette année marque le 15e anniversaire d’un terrible accident dans lequel deux jeunes hommes, nouvellement ordonnés diacres pour notre diocèse, sont morts en se préparant à l’ordination. Un prêtre qui était avec eux a survécu. Un choc a traversé notre diocèse, Dieu a-t-il tout brisé ? Non, il y avait la conscience, d’une réalité plus profonde, qui s’est exprimée lorsque leurs corps ont été transportés hors de la cathédrale. Il a résonné dans cette grande église : « Il est ressuscité, Il est ressuscité ». Malgré les larmes, il y a eu cette prise de conscience : ce n’est pas la fin !

Voilà l’essentiel : tu ne peux accepter la réalité, tu ne peux comprendre vraiment ton existence terrestre que lorsque tu accueilles la vie éternelle, lorsque tu arrives à comprendre dans la foi que Jésus est passé de la souffrance et de la mort à la vie.

Dieu nous aime jusqu’au bout

Il y a tant de choses qui vont mal dans notre monde, le changement climatique, la pollution, les guerres et les virus, et bien d’autres choses encore, à mesure que l’échéance approche, nous ressentons ces menaces de manière plus forte, mais gardons ce mot d’ordre : Ce n’est pas tout. Il y a plus. Il est ressuscité ! Dieu nous aime jusqu’au bout.

Cette confiance, cette foi, nous donne la force dans les moments difficiles et d’œuvre ensemble face aux problèmes du monde, avec l’aide de Dieu.

Joyeuses Pâques !

La Résurrection du Seigneur

Lectures bibliques : Actes 10, 34a.37-43; Psaume 117, 1-2, 16-17, 22-23; Colossiens 3, 1-4 ou 1 Corinthiens 5, 6b-8; Jean 20, 1-9 ou Luc 24, 1-12

Homélie du 17 avril 2022, Pâques (Jn 20, 1-9)

Abbé Jean-Claude Dunand – Église Saint-Jean-Baptiste, Gland

Au début de la célébration, Joséphine avec les enfants de la communauté est arrivée avec le cierge pascal, allumé pour la première fois hier soir, à la Veillée pascale à Nyon. Merci !

Cette veillée ne pouvait pas commencer avant la tombée de la nuit : c’est la proclamation du mystère pascal : la victoire du Christ sur les ténèbres, le mal et la mort. Pour entrer dans la compréhension de ce mystère et en saisir toute sa portée, évoquons trois réalités.

– La première : Jésus est vraiment ressuscité. Après avoir été mis à mort, son Père l’a ramené à la vie.

– La deuxième : si le Christ est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons. Le Christ en a fait la promesse quand il a déclaré : « La volonté de Celui qui m’a envoyé, [c’est] que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. »

–

La troisième réalité : non seulement nous ressusciterons à la fin des temps, mais dès maintenant, si nous croyons au Christ, nous sommes ressuscités. L’apôtre Paul l’a affirmé dans la deuxième lecture.

Croire à toutes ces affirmations c’est tout de même un peu fou… et beaucoup n’y arrivent pas : manque de fondement, c’est inexplicable, irrationnel !

Et pourtant !

Pensons aux premières personnes qui sont allées au petit matin au tombeau où Jésus avait été déposé. Quand Marie Madeleine a vu que la pierre qui fermait le sépulcre avait été enlevée, elle a tout de suite couru le dire à Pierre et au disciple que Jésus aimait, sans penser que le Christ pouvait être ressuscité. Lorsque Pierre est arrivé à son tour au tombeau, il a vu que le corps n’était plus là, les linges bien pliés. Lui non plus, il n’a pas saisi que Jésus était ressuscité. L’autre disciple entre à son tour : il voit et il croit. Il a reçu la grâce de voir non seulement avec ses yeux de chair mais avec son cœur. Il a « compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts ».

C’est au cœur de voir et de croire

Marc Sevin, bibliste et exégète écrivait : « Il n’y a plus rien à voir avec les yeux. Maintenant, c’est au cœur de voir et de croire. »

Notre présence à la messe d’aujourd’hui, ici dans cette église ou relié par les ondes Espace et la chaîne YouTube de notre Unité pastorale, témoigne que nous croyons en la résurrection de Jésus qui nous remplit d’espérance. Se réunir pour célébrer ce mystère de la résurrection du Christ c’est intense, c’est prenant. Rendons grâce. Oui, rendons grâce, mais cela ne suffit pas pour être d’authentiques croyants et croyantes, car la foi en la résurrection de Jésus et en la nôtre nous appelle à vivre en ressuscités. « La foi sans les œuvres est morte. » dit l’apôtre Jacques (Jc 2, 26) et Paul dans la deuxième lecture « Si […] vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut [et que] votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. »

Vivre conscient de ce mystère, c’est vivre pleinement l’amour du prochain, allant jusqu’au pardon, la présence auprès des plus faibles, se faire serviteur comme Jésus l’a demandé en lavant les pieds de ses disciples !

« La gloire de Dieu c’est l’homme vivant »

La résurrection de Jésus devrait illuminer toute notre vie et aujourd’hui nous chantons notre allégresse et que cette joie irrigue nos vies pour que nous soyons des “hommes vivants”. Saint Irénée, le deuxième évêque de Lyon au IIe siècle disait « La gloire de Dieu c’est l’homme vivant ; la vie de l’homme, c’est de contempler Dieu. » Un peu plus tard le patriarche Athanase d’Alexandrie au 4e siècle a écrit : « Le Christ ressuscité a fait de la vie de l’homme une fête continuelle », et l’apôtre Paul a affirmé : « Soyez toujours dans la joie. » (1 Th 5,16) Que notre vie soit donc une fête, et vivons-la dans l’allégresse qui jaillit de l’assurance d’être constamment aimés de Dieu et appelés à vivre éternellement auprès de lui. Appelés à être des hommes vivants.

Chaque être humain a le désir d’une vie en plénitude et en vérité. Prenons conscience que nos satisfactions instantanées ne nous comblent pas. Quelque chose nous manque. Écoutons saint Paul : “recherchez les réalités d’en haut”.

Des hommes vivants, c’est la gloire de Dieu sur terre, c’est chercher à devenir pleinement humain, à la ressemblance de Jésus, qui est lui-même l’image de Dieu !

Alléluia !

La Résurrection du Seigneur

Lectures bibliques : Actes 10, 34a.37-43; Psaume 117, 1-2, 16-17, 22-23; Colossiens 3, 1-4 ou 1 Corinthiens 5, 6b-8; Jean 20, 1-9 ou Luc 24, 1-12

Homélie du 15 avril 2022, Vendredi saint (Jn 18, 1 – 19, 42)

Abbé Martial Python – Église de Siviriez, FR

Aujourd’hui, avec la guerre en Ukraine, le message de la Croix retentit d’une manière particulièrement actuelle. Il nous fait ressentir jusqu’en notre être profond, combien parfois le cœur de l’homme peut être pétri d’orgueil et d’agressivité brutale, se laissant facilement habiter par le désir d’écraser, d’humilier, de faire souffrir et mourir son semblable ; semblable qui ne demande pourtant qu’à vivre en paix et en liberté.

Dans le récit de la Passion, Jésus est seul devant une foule qui veut le faire injustement périr. Et pourtant, tout est Vérité chez lui et Révélation pour nous ; bien que sa mort demeure un mystère indicible, nous avons l’intime conviction, la certitude même, qu’elle était porteuse de notre salut et de celui de toute la création.

La Croix et le mystère du mal

Le message de la Croix a comme vocation de nous mettre en présence du mystère du mal, avec ses conséquences, que sont la souffrance et la mort. Nous savons que la souffrance est toujours là, qu’elle nous entoure, qu’elle nous nargue, qu’elle nous rappelle nos propres faiblesses. À travers Jésus crucifié, c’est tout cela que nous contemplons.

Dieu éclaire de sa présence nos maladies, détresses, fragilités

Nous regardons Dieu qui a embrassé nos fragilités, nos maladies, nos détresses, notre mort, les éclairant ainsi de sa présence et de sa bonté. Nous l’entendons aussi nous réconforter dans le secret de notre âme et nous dévoiler qu’au-delà de ces épreuves qui vont parfois jusqu’aux tourments, il n’y a pas le néant, mais l’immensité de son amour. C’est ainsi que Sainte Marguerite Bays, tout habitée de cette même espérance, pouvait s’exclamer à son Seigneur, alors même qu’elle souffrait : « J’embrasse la Croix, je veux mourir avec toi ». Elle avait pleinement conscience que les douleurs de la Croix, comme le rideau du Temple devant le Saint des Saints, déjà se coupaient par la grâce afin que transparaissent les clartés du matin de Pâques et la gloire du Ressuscité ».

Amen !

CÉLÉBRATION DE LA PASSION ET DE LA MORT DU SEIGNEUR

Lectures bibliques : Isaïe 52, 13 – 53, 12; Psaume 30, 2ab.6, 12, 13-14ab, 15-16, 17.25 ; Hébreux 4, 14-16 ; 5, 7-9; Jean 18, 1 – 19, 42